MOTHER2を「見る」

ゴールデンウィーク中、ほぼずっと、奥さんがスーファミのRPGである"MOTHER2"をやり、それを隣で見る、ということをやっていた。いわゆる実況プレイ動画を隣で見ているような感覚である。

MOTHER2は1994年に任天堂より発売されたRPGゲームで、コピーライターの糸井重里がプロデュースした作品である。ゲームデザインのほか、作中で出てくるほぼすべての「ことば」を糸井重里が入れており、それにより独特の雰囲気が出ている。ゲームの進行とは無関係なセリフを言うキャラも多い。

基本的なゲームシステムはドラゴンクエストなどの当時のRPGを踏襲しているが、現代アメリカふうの世界観で、ちょっと異色な作品だ。発売から30年ほど経つが、いまだにファンがたくさんいて、グッズ発売やイベントなどもいまだにある。コアなファンの多い作品である。

*

このゲームは小学生の頃からやっているゲームで、少なく見積もっても10周はプレイしており、小ネタまで含めてほぼすべての要素を網羅しているため、もはや自分がやるよりも人がやっている反応を見るほうが楽しい。

ただ、一般的な実況プレイ動画と違い、隣に攻略をよく知っている人(自分)がいるため、ときどき奥さんが攻略の質問をしてくるのを答えてしまったりしてしまい、自分で悩んで解決する楽しさが半減してしまっているのが若干残念だが。

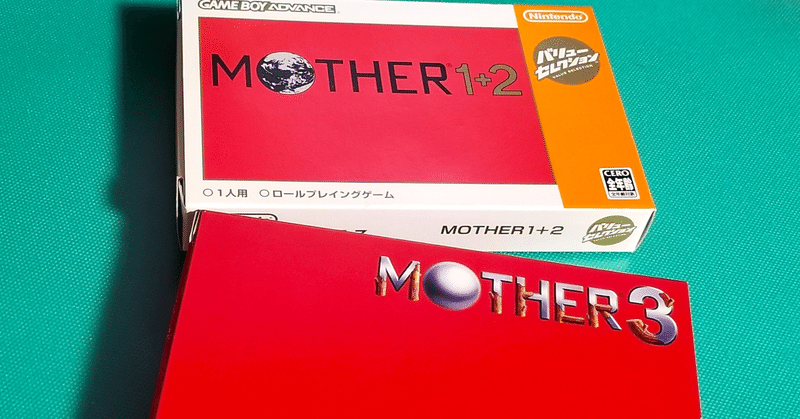

もともとスーファミでプレイしていたが、ゲームボーイアドバンスで移植版が出たので、中学以降はそれでプレイしていた。ここ10年ほど触っていなかったのだが、数年前にSwitchを買ったらまた遊べるようになった。

いまのゲームと比べると、当然ドット絵だし、素朴な感じではあるのだが、全く色褪せないな、と思う。もともとかなり開発が遅れていて、どうしようもなくなったときに、若かりし頃の元任天堂社長・岩田聡がやってきて、「いまあるものを使ったら2年かかるが、自分がゼロから作り直していいなら半年でできる」と言ったといわれる有名なエピソードがある(そして本当に半年で大枠を作ってしまった)。

しかし何がすごいかって、そういう切羽詰まった状況だったにも関わらず、ゲーム中に小ネタが満載で、いま遊んでもいろんな発見があるということだ。いったいどこにそんな余裕があったのか。

まあ、小ネタの部分はもしかしたら本筋のプログラム的なところとは違うので、糸井重里とスタッフがネタとしてコツコツ仕込んでいたのかもしれないが。しかし面白い。

*

なんとなく時代を感じさせる部分としては、ところどころで身内ネタが入ってくるところが面白い。ショージ・モッチーという砂漠で埋蔵金を掘っているキャラがいるのだが、これは実際に糸井重里と埋蔵金発掘をやっていた会社の会長「望月昭治」という人物がモデルらしい。

あと、当時の任天堂開発場所の近くに実在したトンカツ屋が名前として出てきたり。

しかしいまの目線であらためて見ると、やっぱり糸井重里はいわゆる全共闘世代なんだなあ、と感じる。市長は基本的に嫌なやつだし、警察もなんだか腐敗している。自分は小学生の頃から、ちょっとこういった全共闘思想的なものに触れていたのか、と。

ゲームハードが変わっても、昔のゲームが移植されて遊べるようになるのは楽しい。しかし考えてみると、switchソフトでまともに遊んでるのは「マリオカート」だけで、あとはスーファミのゲームばっかりなんだよな。

サポート費用は、小説 エッセイの資料代に充てます。