PythonとUV展開とAdobe Expressの学習【4日目】

はたしてこの3本柱の学習日記をnoteに連投し続けるべきか悩み所だがとりあえず今日も達成した4日目。ただし今後は書き方を変えたい。だが今日は力尽きたので過去記事テンプレに従って書けるだけ書く。

(約 1,800文字の記事です。)

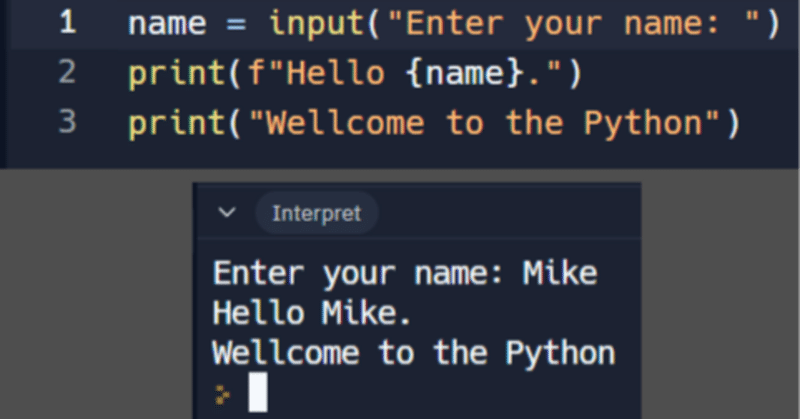

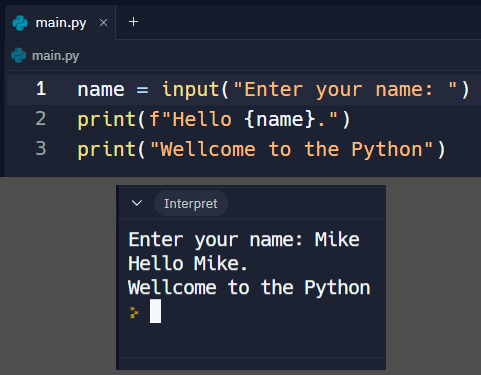

①Python、統合環境エディタで実習開始

超絶基礎から。print()関数から徐々に、らしい。IDEでの入力補助があればかなり楽。

言語の特徴よりも英語の勉強になっている。例えばカッコ、英語でなんて言うの?中括弧の場合は?などなど。caseCase, 自然に使っていた変数の命名規則のことをキャメルケースと呼ぶなど、まぁ、知らなくてもコーディングに支障はないけれど改めて「名詞」は大事だと思った。特に英語で思考する上で特に重要。あとPythonではname, Name見たいに大文字と小文字の区別があるからうっかりすると間違える。

②UV展開、シリアルの紙箱から缶へ

どちらかというと今回はUV展開よりもPhotoshopの実践での試行錯誤のほうが長かった。

ま、某有名なコーラのデザインですな。徐々に複雑なメッシュ形状に移行していくので楽しい。他に、何度か目にしたことのあるカラフルなチェッカーの出し方が分かったw

あと、教材が英語なのでBlenderのUIも日本語から英語にして操作しているが、だんだん英語UIのほうが楽な気がしてきた。いちいち英語から日本語に翻訳して、日本語文字列を目で探すよりもむしろ英語のアルファベット26文字の、そのままを目で探したほうが見つけやすくなってしまった😱

漢字と平仮名とカタカナ、脳みそが疲れる。対してアルファベットは26文字で全て。ソートもアルファベット順の昇順か降順だ。分かりやすい。Blenderは英語UIを基礎にするかも知れない。あと誤訳や分かりにくい翻訳も厄介だ。今回はここでつまずいた。

Align XとX軸で整列を間違えた。(自動整列を間違える人はいないが、その上下の項目の日本語と英語、一瞬で見分けられる?)

日本語で、X軸で整列、X軸揃え。パニックになる。違いは何だ?

だが英語UIだとStraighten XとAlign Xだ。文字数も動詞の意味も異なる。

あと英語フォントのほうが横幅が狭いので視覚的にぱっと見で認識しやすいという利点。もう英語UIで慣れたほうがよくね?BlenderでもMayaでも3DCGソフトは全部英語UIにしてしまえばソフトごとの誤訳の違いに苦しむこともない。サブスタンス3Dペインターなどはローカライズが微妙なので英語UIのほうが正確だし。

③Adobe Expressで動画素材の練習

今回は余り進まず。その代わり自分で試行錯誤してみるテストが増えた。ちょっとずつロゴやアイキャッチ画像を自分用に作っている。

あとAdobe ExpressではないがPhotoshopを学んで良かったと感じた。今回はUV展開に使うマテリアル画像の編集だが、AI補助のレタッチはかなり実用的になっている。

上側のプルタブを消して底のテクスチャにした例。3分で形になり、仕上げに2分の合計5分作業。もはや肉眼では見分けが付かない。これがAI補助によるテクスチャ編集の実際なのだ。リアル系テクスチャについては、残念ながらいくらクリスタに習熟してもこの壁は越えられない。(アニメチックなトゥーン調の塗りならば層とは言い切れないが、写真ベースのリアルテクスチャの修正はPsの独壇場だろう。)

④今日はGA4の学習ができず

日付が変わった。もうくたくた。なのでGoogleアナリティクスのGA4講座は視聴できず。

今日も疲れ果てて終了。

今日の一杯

夜にコーラを飲みたくなったのでカフェインレスで。スッキリした味わい。というか最近のコーラは薄味になった気がする。昔はもっと真っ黒でがつんとくる味だった気がする。コーラの原材料までもがステルス値上げか?

今回の創作活動は約45分(累積 約3,814時間)

(1,068回目のnote更新)

読んでくれてありがとう。気長にマイペースに書いてます。この出会いに感謝😊