GPT4oと時事ネタで意見交換

GPT 4oがどの程度web報にアクセスするかを確認したくて試してみました。

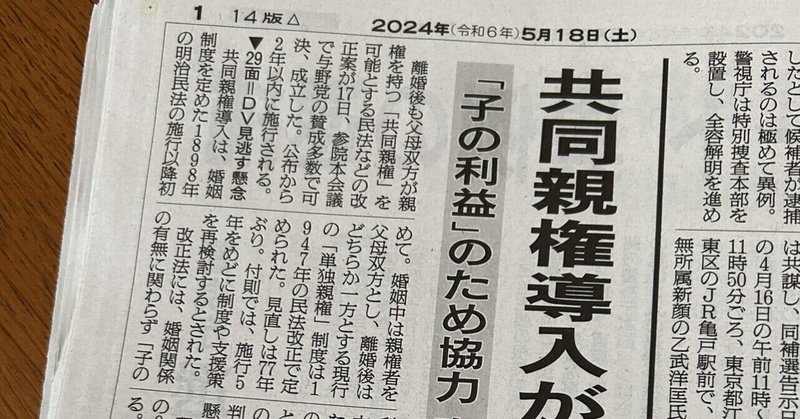

昨日成立した共同親権に関して、上野千鶴子さんがXで発言していた投稿内容を踏まえていろいろ聞いてみたものです。

ちなみに僕自身は共同親権に関しては語るだけの知識がないと認識しているので、現時点では意見も留保しています。

やりとりした限りにおいては、GPT4oは結構新しい情報に関しても意見交換ができるなと言う印象です。

その内容が正しいかどうかと言うより、こちらの意見を出すことでやり取りができ、その中で使う側の考えの整理ができる…と言うのが使い方としては妥当なのではないか、と。

Google検索が出てきたばかりのころ、自分で検索せずに意見を言う人に対して「ググレカス」と投げつけるように言われることがありましたが、今後はGPTに聞いていないことを意見しちゃうとバカにされる時代が来るのかもしれません。

<GPT 4oとのやり取り>

*太字が僕の質問

上野千鶴子さんが、日本の男には共同親権は100年早いと言って発言をしたようですが、そこまで反対する理由は何なんでしょうか?

上野千鶴子さんが共同親権に反対する理由にはいくつかの背景があります。一般的には以下のような点が挙げられます。

まず、共同親権が適用された場合、DVや虐待の被害者である親とその子供が加害者と継続的に関わることを余儀なくされるリスクがあると指摘されています。これにより、被害者の安全や子供の福祉が損なわれる可能性があるからです。

また、日本の社会における男女の役割分担や育児の分担状況がまだまだ改善の余地があるという現状があります。実際には、育児や家事の負担が母親に偏るケースが多く、共同親権を導入するには社会全体の意識改革や支援体制の整備が必要だと考えられています。

上野千鶴子さんの「100年早い」という発言は、こうした現実の問題点を考慮し、共同親権が適切に機能するためにはまだ時間がかかるという見解を示しているのだと思います。

日本の男性の養育費の支払い率が低いところから、共同神経を与えることで、意識改革がされるかと思ったんですが、なかなかそういうわけでもないんですね

確かに、共同親権の導入が意識改革につながる可能性はありますが、それだけでは不十分な面もあります。以下の点を考慮する必要があります。

\1. \*\*養育費の支払い率の低さ\*\*:

現在、日本では離婚後の養育費の支払いが不十分なケースが多いです。共同親権の導入だけでは、養育費の支払い意識が劇的に変わるとは限りません。養育費の支払いを確実にするためには、法的な強制力や支払いを促す仕組みが必要です。

\2. \*\*社会全体の意識改革\*\*:

共同親権が機能するためには、社会全体の男女平等の意識や育児の役割分担についての認識が重要です。育児に対する男性の関与を促進するためには、企業やコミュニティの支援、育児休暇の取得促進などが不可欠です。

\3. \*\*サポートシステムの整備\*\*:

DVや虐待のリスクがある場合、被害者とその子供の安全を守るためのサポートシステムが充実している必要があります。共同親権を導入するにあたり、これらのリスクを軽減するための制度や支援体制の強化が求められます。

したがって、共同親権の導入だけでは意識改革や養育費の支払い率の向上には限界があるため、総合的な対策が必要です。

上野千鶴子さんの主張はわかりましたが「日本の男性には100年早い」といったような言い方は反発招きやすいですし、結局多くの人も賛同を得づらくなってしまうと思います。

この点はどうなんでしょうか?

上野千鶴子さんの「日本の男性には100年早い」という発言は、非常に強い表現であり、確かに反発を招きやすいものです。このような強い言い方には、以下のような問題点や影響が考えられます。

\1. \*\*反発を招くリスク\*\*:

強い言い方は、一部の人々にとって攻撃的に感じられることがあります。その結果、議論が感情的になり、冷静な対話が難しくなる可能性があります。

\2. \*\*賛同を得にくくなる\*\*:

極端な表現は、多くの人々に受け入れられにくく、支持を得にくくなることがあります。特に、問題の解決を求めるためには、多くの人々の協力と理解が必要な場合には、このような表現は逆効果となることがあります。

\3. \*\*本質的な議論が避けられる\*\*:

強い言葉が議論の焦点になり、本来の問題点や解決策についての建設的な議論が行われなくなることがあります。これにより、問題の解決が遅れる可能性があります。

ただし、上野千鶴子さんの発言の背景には、問題の深刻さを強調し、注意を喚起する意図があると考えられます。彼女の発言は、問題に対する関心を高め、社会全体での議論を促進するための一つの手段とも言えます。しかし、同時に、問題提起の方法や言葉の選び方についても慎重であることが重要です。

意見の対立を避け、建設的な対話を促進するためには、事実やデータに基づいた冷静な議論を心がけ、共感や理解を得られるような表現を使用することが有効です。

スポット当たらないことに対して注意を喚起するために激しい物言いをするっていうのは確かにあると思うんですけど、共同親権のような話は結局半分は男性が関係する案件ですから、その男性を味方にできないと言うような言動が戦略的に間違っているように、個人的には感じられます

確かに、共同親権のような問題は男性も関与する重要なテーマであり、全体の解決を目指すためには、男性の協力と理解を得ることが不可欠です。以下の点で、戦略的なアプローチの重要性を考えます。

\### 1. \*\*協力的な対話の促進\*\*

問題提起を行う際には、対立を煽るのではなく、共感を呼び起こし、協力を促すような言葉遣いが重要です。男性を敵視するような発言ではなく、男性も含めた全体の利益を強調することで、より多くの賛同を得ることができます。

\### 2. \*\*共同の利益を強調\*\*

共同親権の導入は、子供の福祉を最優先に考えるべきであり、子供にとって両親の協力が不可欠であることを強調することが有効です。この視点から、共同親権が子供の健全な成長にどのように寄与するかを示すことで、男性の理解と協力を得やすくなります。

\### 3. \*\*建設的な提案と解決策\*\*

問題点だけでなく、具体的な解決策や支援策を提示することも重要です。例えば、共同親権の導入にあたっての支援制度の整備や、DVや虐待のリスクを軽減するための対策などを具体的に提案することで、建設的な議論が進みます。

\### 4. \*\*教育と啓発活動\*\*

男女ともに育児や家事の重要性についての意識を高めるための教育や啓発活動も重要です。これにより、共同親権に対する理解が深まり、社会全体での意識改革が進むことが期待されます。

\### 結論

上野千鶴子さんの発言の意図は理解できますが、全体の目標達成のためには、対話を重視し、協力を促進する戦略が必要です。男性を敵視するのではなく、共同で問題を解決するためのアプローチを採用することで、より多くの賛同と協力を得ることができます。

まぁ、Twitterで見るような上野さんへの反発が果たして社会的にどこまで共有されているかっていうのも疑念ではありますけどね。

SNSの中での炎上っていうのは、実際には社会には影響与えないケースが多いと言う見方もありますから。

確かに、SNS上での反発や炎上は、実社会での意見と必ずしも一致しないことが多いです。SNSは一部の声が大きく取り上げられやすいプラットフォームであり、そこでの議論が全体の意見を反映しているとは限りません。以下の点を考慮することで、SNS上の反応と実社会の意見を区別することができます。

\### 1. \*\*SNSの特性\*\*

SNSでは、感情的な反応や過激な意見が拡散しやすい特性があります。そのため、炎上や反発が目立ちますが、これは一部の声に過ぎないことが多いです。実社会では、より多様な意見や冷静な議論が存在します。

\### 2. \*\*意見の多様性\*\*

SNS上で反発が見られる一方で、同じテーマについて賛成や理解を示す意見も存在します。これらの意見がSNS上で目立たない場合でも、実社会ではバランスの取れた意見が多く存在することが考えられます。

\### 3. \*\*社会的影響の評価\*\*

SNSの反応だけでなく、実際の政策や社会的な変化にどの程度影響を与えているかを評価することが重要です。例えば、共同親権に関する議論がSNS上で活発であっても、最終的な政策決定には専門家の意見や実際のデータが重視されることが多いです。

\### 4. \*\*対話の促進\*\*

SNS上での議論が感情的になりやすい一方で、実社会では対話を通じて理解を深めることが重要です。特に、共同親権のような複雑な問題については、対面の対話やコミュニティでの議論を通じて建設的な意見交換を行うことが求められます。

\### 結論

SNS上での反発は一部の意見を反映しているに過ぎず、実社会での意見はより多様であり、バランスの取れた議論が存在します。SNS上の反応に過剰に反応するのではなく、広範な視点から問題を捉え、建設的な対話を進めることが重要です。

具体的に上野千鶴子さんの発言に対する賛成反対について意見が上がっているかどうか整理してもらえますでしょうか?

上野千鶴子さんの「日本の男性には共同親権は100年早い」という発言に対する反応は、賛成と反対の両方が存在しています。

\### 賛成意見

賛成意見の多くは、DVやモラルハラスメントの被害者の保護を強調しています。共同親権が導入されることで、被害者が加害者と接触し続けなければならないリスクが高まることを懸念する声があります。また、現在の日本の社会において、男女の役割分担や育児の負担が偏っている現状を考えると、共同親権の導入には慎重な議論が必要だという意見も見られます \[oai\_citation:1,日本の家族法制の転換点「共同親権」〜本当に守るべきなのは誰か|報道出身の法学徒@司法試験]

\### 反対意見

一方で、反対意見には、共同親権が子供にとってより良い育児環境を提供する可能性があるとするものがあります。共同親権を導入することで、父親も育児に積極的に関与することが期待され、子供にとって両親の愛情を均等に受けることができると主張しています。また、離婚後も親としての責任を共有することが、社会全体の意識改革につながるという見解もあります \[oai\_citation:3,〖まとめ〗法制審、「父母の真摯な合意」が確認できた場合の「共同親権」導入について議論へ|ありしん@共同親権反対です](https://note.com/arisin/n/n73c5c93a51c3) \[oai\_citation:4,日本の家族法制の転換点「共同親権」〜本当に守るべきなのは誰か|報道出身の法学徒@司法試験]

\### SNS上の反応

SNS上では、上野さんの発言に対して賛否両論がありますが、特に反発が強く見られることが多いです。しかし、SNSの反応が必ずしも実社会の意見を反映しているわけではないため、冷静な議論が求められます \[oai\_citation:5,日本の家族法制の転換点「共同親権」〜本当に守るべきなのは誰か|報道出身の法学徒@司法試験

\### 結論

上野千鶴子さんの発言は、共同親権の問題点を強調するためのものであり、特にDVや虐待のリスクに対する懸念を表明しています。しかし、全体の問題解決を目指すためには、対立を煽るのではなく、協力的な対話を通じて多くの人々の賛同を得ることが重要です。具体的な制度設計や支援体制の整備を進めることで、共同親権が子供の福祉に貢献する形で導入されることが期待されます \[oai\_citation:6,〖まとめ〗法制審、「父母の真摯な合意」が確認できた場合の「共同親権」導入について議論へ|ありしん@共同親権反対です](https://note.com/arisin/n/n73c5c93a51c3) \[oai\_citation:7,日本の家族法制の転換点「共同親権」〜本当に守るべきなのは誰か|報道出身の法学徒@司法試験]

今後、共同親権が導入されないような流れになる可能性もあるのでしょうか?

共同親権の導入に関する議論は現在進行中であり、今後の展開次第で導入されない可能性も存在します。その理由としては、以下の点が挙げられます。

\### 1. \*\*DVやモラハラへの懸念\*\*

共同親権導入に対する大きな反対理由の一つは、DVやモラハラの被害者の安全確保が難しくなることです。被害者が加害者と共同で親権を行使することになると、被害者や子供の安全が脅かされるリスクがあるため、この懸念が解消されない限り導入は難しいかもしれません \[oai\_citation:1,日本の家族法制の転換点「共同親権」〜本当に守るべきなのは誰か|報道出身の法学徒@司法試験]

\### 2. \*\*社会の意識改革の遅れ\*\*

日本社会において、男女の育児や家事の役割分担が依然として偏っている現状があります。これにより、共同親権が実際に機能するためには、社会全体の意識改革が必要です。この改革が進まない限り、共同親権の導入は困難とされる可能性があります \[oai\_citation:3,〖まとめ〗法制審、「父母の真摯な合意」が確認できた場合の「共同親権」導入について議論へ|ありしん@共同親権反対です](https://note.com/arisin/n/n73c5c93a51c3) \[oai\_citation:4,日本の家族法制の転換点「共同親権」〜本当に守るべきなのは誰か|報道出身の法学徒@司法試験]

\### 3. \*\*法制度の複雑さ\*\*

共同親権を導入するためには、具体的な制度設計が必要です。例えば、親権の分担方法や、親権者間の協力の仕組み、監護権の取り決めなど、多くの詳細な規定が求められます。これらの制度設計が進まなかったり、対立する意見が解消されなかったりする場合、導入が見送られる可能性もあります \[oai\_citation:5,〖まとめ〗法制審、「父母の真摯な合意」が確認できた場合の「共同親権」導入について議論へ|ありしん@共同親権反対です](https://note.com/arisin/n/n73c5c93a51c3)。

\### 4. \*\*政策決定者の判断\*\*

最終的には、政策決定者の判断に大きく依存します。共同親権の導入に賛成する声も多い一方で、慎重な意見も根強く存在しています。これらの意見を総合的に検討した上で、政策決定者がどのような結論を出すかが重要です \[oai\_citation:6,討論 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%8E%E8%AB%96)。

\### 結論

現時点では、共同親権の導入に向けた議論が進行中であり、導入されるかどうかは未確定です。DVやモラハラ被害者の保護、社会全体の意識改革、具体的な制度設計の進展が鍵となります。今後の議論の進展を注視することが重要です。

民法が改正されたんですから、もう導入自体は決まっているんじゃないんですか?

昨日の国会で改正の法律が通ったはずです。

共同親権の導入に関する民法改正は、2024年5月に国会で可決され、法案が成立しました。この改正により、離婚後も父母双方が親権を持つことができる「共同親権」が法的に認められることとなりました \[oai\_citation:1,法務省:民法等の一部を改正する法律について](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07\_00315.html) \[oai\_citation:2,2024年5月7日(火) 国会審議予定(政治日程)

\- MonBran (@monbran) - 트윗캐스팅](https://twitcasting.tv/monbran/communityshow/25334583?hl=ko)。

しかし、共同親権の具体的な制度設計や運用方法については、まだ多くの議論が必要です。特にDVやモラルハラスメントの被害者をどう保護するか、共同親権の下での親権行使の方法、監護権の取り決めなどが課題となっています \[oai\_citation:3,法務省:民法等の一部を改正する法律について](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07\_00315.html)。

今後、これらの課題が適切に解決されない場合には、共同親権の実施が見直される可能性も残されています。特に、被害者の保護や親権者間の対立が続く場合には、制度の適用範囲や運用方法が変更されることも考えられます \[oai\_citation:4,2024年5月7日(火) 国会審議予定(政治日程)

\- MonBran (@monbran) - 트윗캐스팅](https://twitcasting.tv/monbran/communityshow/25334583?hl=ko)。

したがって、共同親権が法的に導入されることは決まりましたが、その具体的な実施に向けた詳細な議論と調整が引き続き求められています。

オマケ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?