どんな背景があってのことなんだろう?②

コテンラジオでウクライナとロシアの歴史を紐解いていたので、気になったところをチラホラと…いつものように備忘録として。

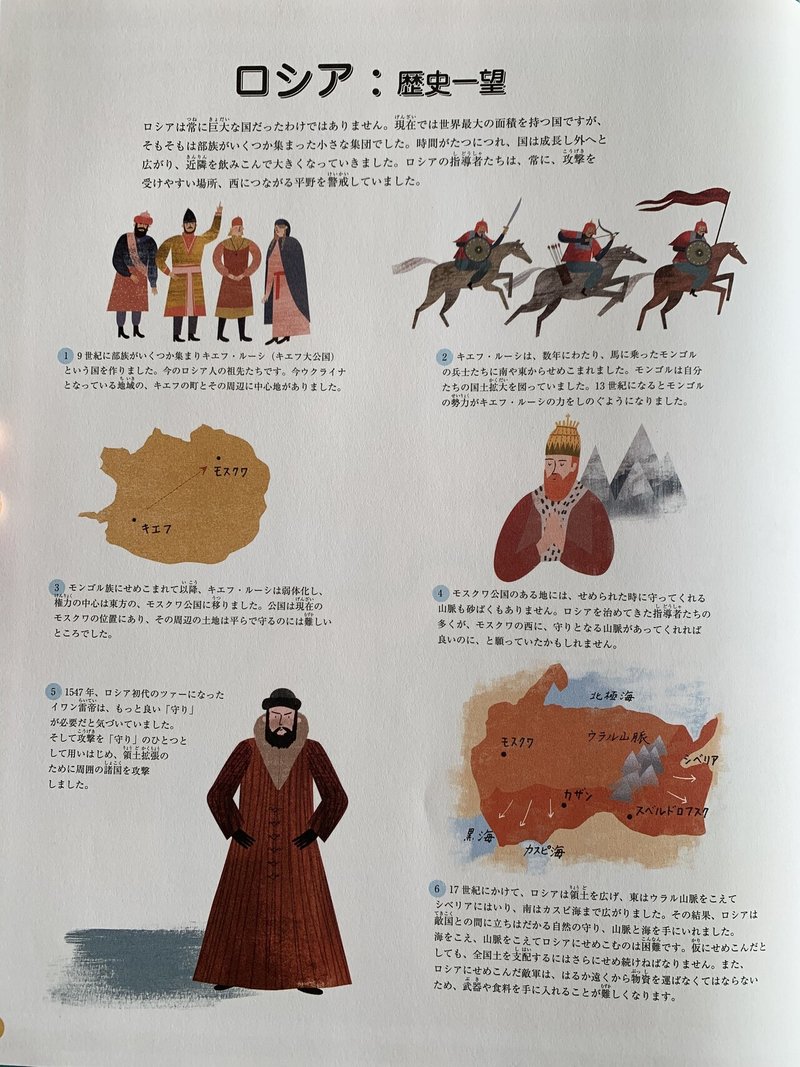

ウクライナとロシア 1/6

〜ウクライナとロシアの歴史〜

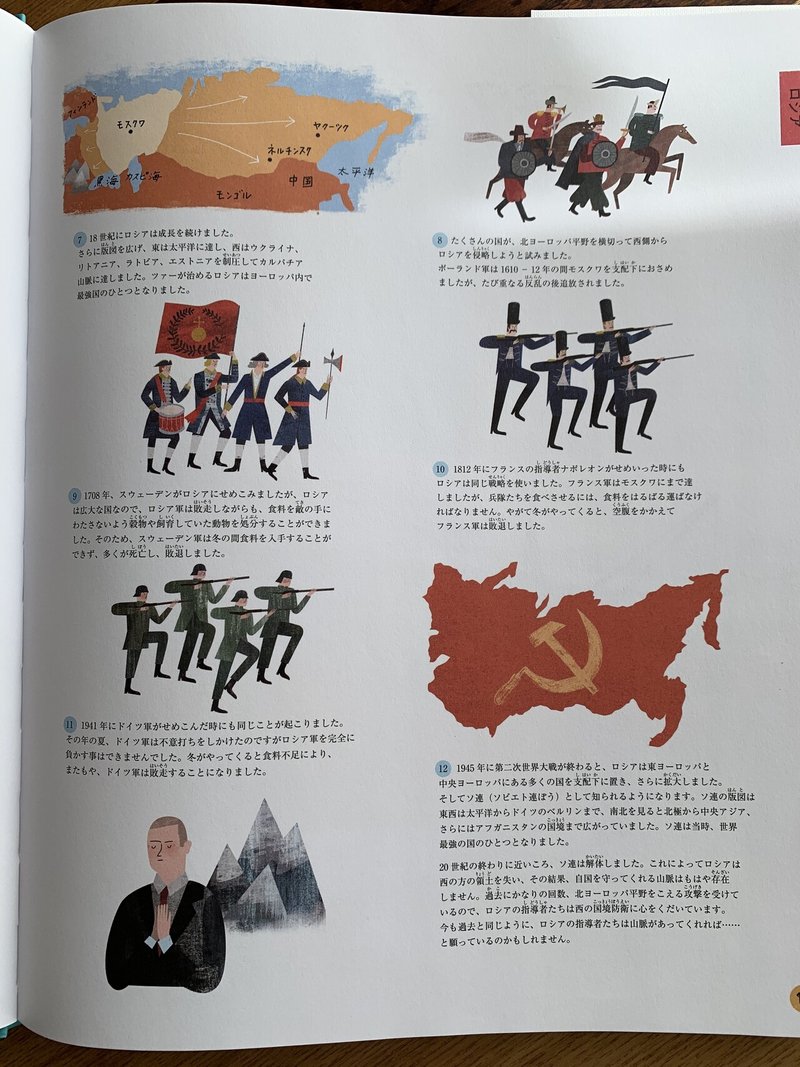

ウクライナとロシア 2/6

〜ウクライナとロシアの歴史〜

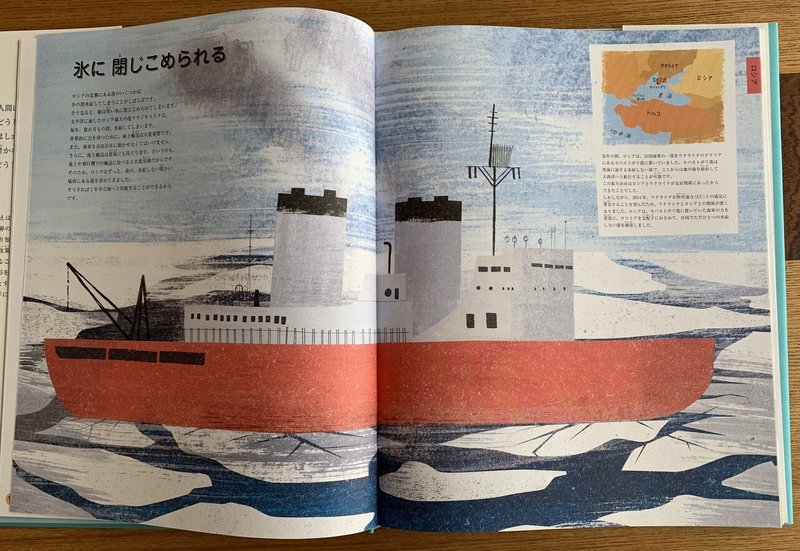

ウクライナとロシア 3/6

〜プーチン大統領のこれまで〜

ウクライナとロシア 4/6

〜プーチン大統領のこれまで〜

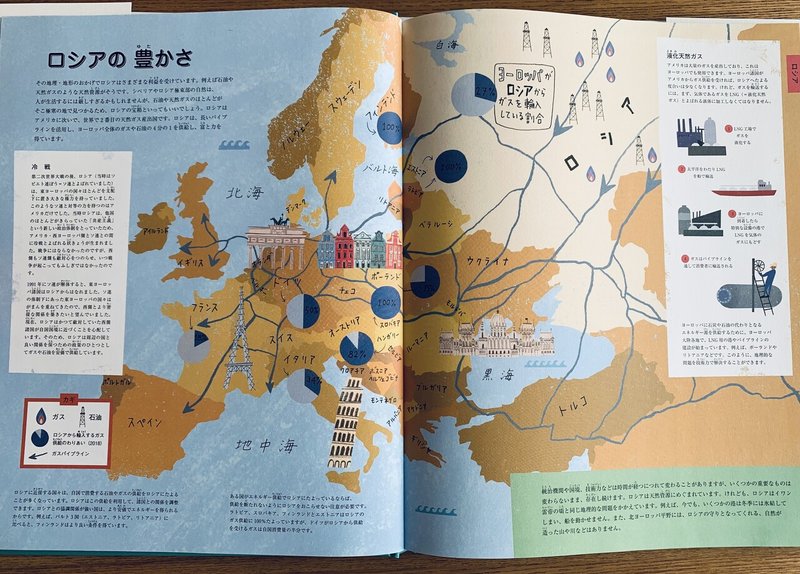

ウクライナとロシア 5/6

〜地政学から読み解く現在〜

ウクライナとロシア 6/6

〜地政学から読み解く現在〜

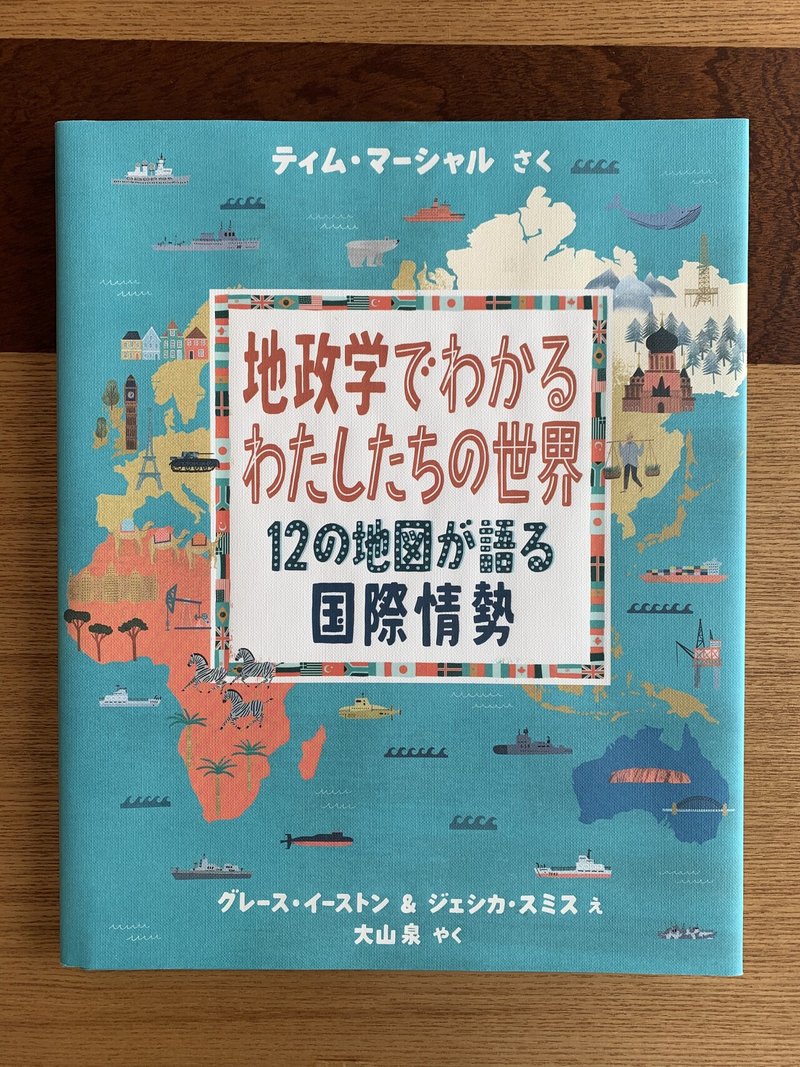

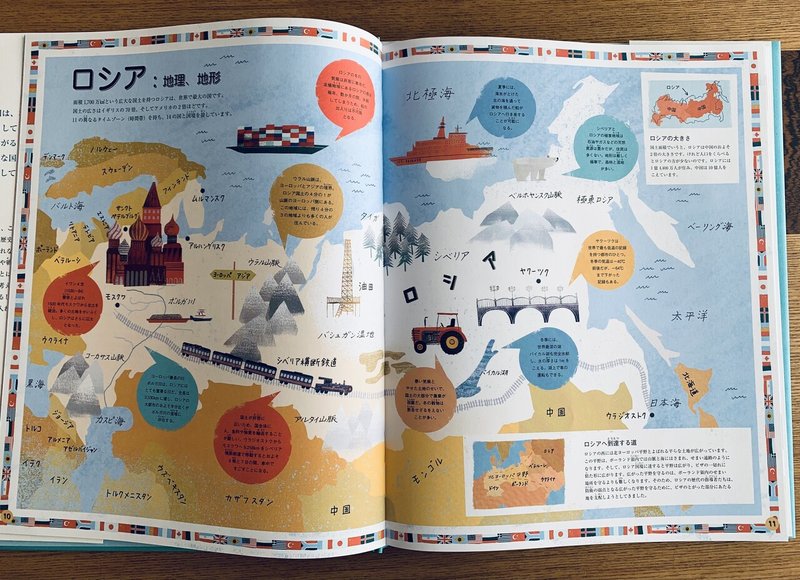

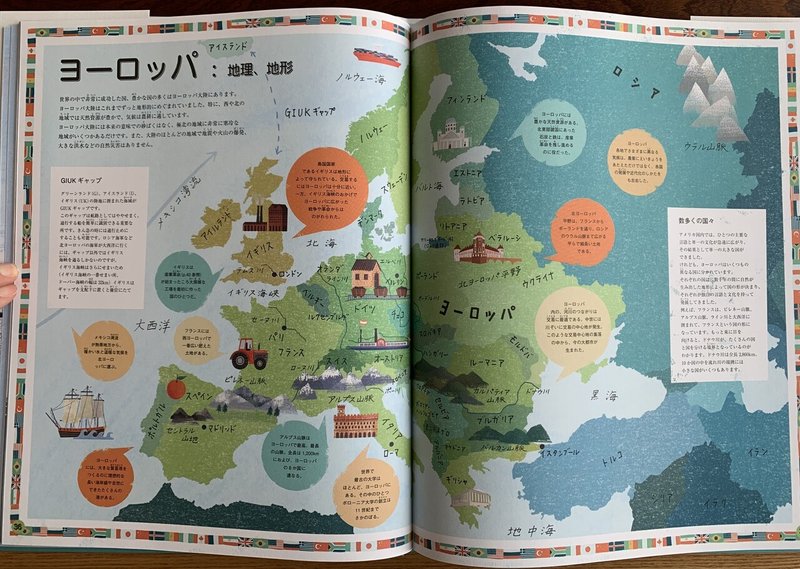

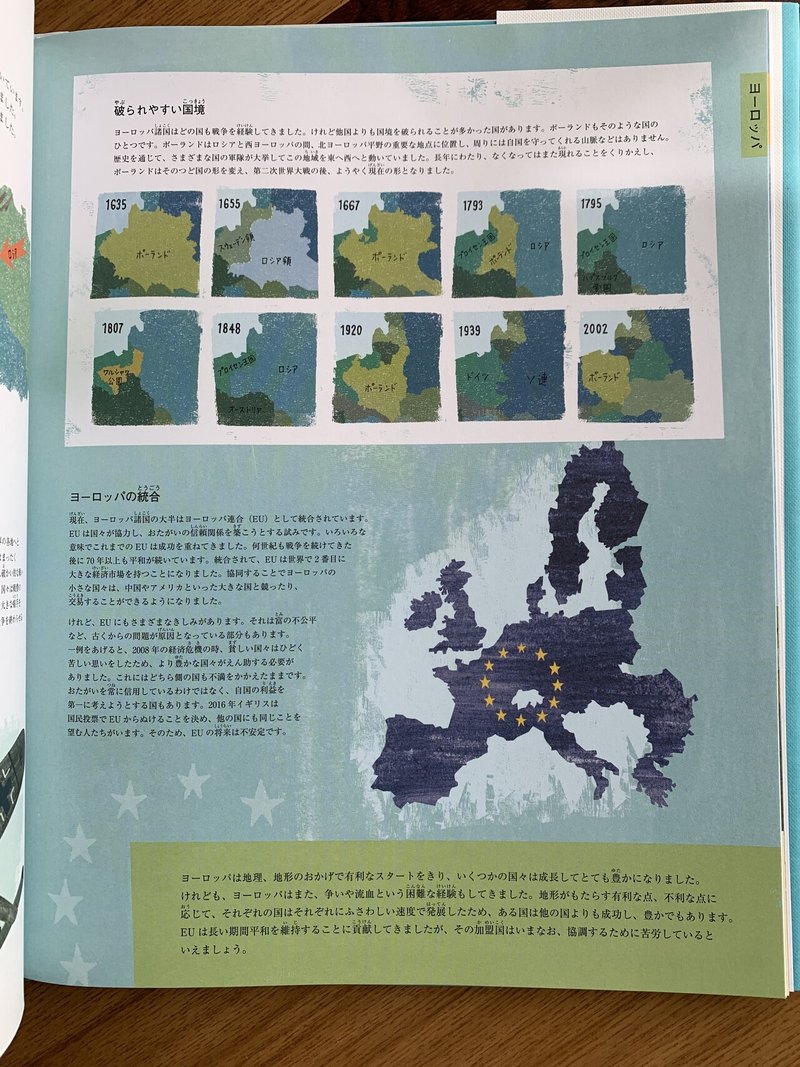

地政学でわかるわたしたちの世界

家にあった児童書で関連しているところ

同じだと感じることと行動変化

ブレトン・ウッズからブレグジット

第二次世界大戦後に主流となったグローバルな経済協力が 今、新たな政治的勢力の挑戦を受けている

戦後の主要課題は、国際金融の安定化である。国際金融の安定維持を目的とした制度の中核的存在

になったのがアメリカと、新しく創設された国際通貨基金(IMF)であった。

この制度では、ドルを通貨通貨として固定相場制が採用され、IMFは二国間の固定為 替レートが変更されるたびに調停役を果たした。しかし、今日の為替レートは概ね市場原理に委ねられてい るため、IMFは危機管理者、世界経済の監視者、そし て政策コンサルタントの役割を兼ねる存在に生まれ変わった。

また、これまで支配的立場にあったアメリカも、まさに国内の政治勢力が国際社会に対する関与 から自国を後退させようとしているように見え、その地 位を中国やEUといった新たな大国・地域に譲ることになるかもしれない。

設計の問題

戦後の安定期には、多国間統治機関が3種類の全く異なる形で機能した。一つめは、国家間の紛争 調停に司法もしくは準司法的役割を担うというものだった。調停が必要と思われるケースは多々ある。例えば貿易紛争のケースや、輸出業者に対する補助金効果が生じるように通貨の対外価値を不公平なものにしているかといったケースで、これは概ね貿易紛争に結びつく。

イギリスや他のヨーロッパ諸国では「主権主義者」と「世界主義者」の対立が起こっているが、主権を改めて強調することは、このような国際調停に反対するものだ。これまでアメリカは、世界貿易機関の紛争解決 メカニズムを利用して、開かれた貿易の維持を正当化してきた。

通貨のミスアラインメント(均衡為替レートからの中期的な乖離)は、国際的な解決がさらに困難な問題だった。1980年代の日本や2000年代の中国の事例が 最も重要なものだったが、IMFは、それぞれ問題となった通貨が故意に過小評価されているとの公式表明 は控えた。

多国間主義の二つめの様式は、各国政府の政策に 関して、また、各国の政策と他の国々の政策との間の 相互作用に関して、各政府に非公開で助言するアドバイザーとして機能するというものだった。役割としては、フィードバックやスピルオーバーの説明や分析、ま た代替政策の提示などがあげられる。公式な調停手 続きとは異なるこの種の協議が、2000年代の通貨の過小評価問題を議論する際の主要手段となった。この種の助言の最も重要な点は、非公開ということだ。 助言の結果として、行動や政策に違いが出るかもしれ ないが、当事者以外が行動改善の理由や背景を知る ことはないだろう。

三つめは、公の使命を伴った公の説得というスタ イルである。ゴードン・ブラウン前英国首相は、IMFや 世界銀行など多国間機関の助言に関して、「権力に対して事実を述べる」という表現を好んで使った。秘密外交や内密の助言には限界があるとの認識が広がりつつある。正しい方向に進んでいると意見が完全に 一致していなければ、社会は動かない。専門家やエコ ノミスト、国際機関は信用できないという疑惑が広が ることによって、グローバル化に対する反感が強まっ た。2000年代には、G20とIMFは、世界に与える政策の波及的影響の評価を公にする方向へと転換した。そ して、とりわけ貿易不均衡を多国的にとらえ、その様々な原因を調査・分析した。その中には金融政策の方向性や構造的、人口動態的な変化も含まれる。

行動を公にするというこのスタイルは、透明性の時代にはよりふさわしいように見える。情報技術の安全性が低く、秘密が漏洩し、ウィキリークスが栄えるといった今日では、何事にせよ秘密にできると考えるのは 賢明ではない。

情報を利用しやすくするということは、根本的なジレンマを生じさせる。政策助言は常に非常に複雑である。

別の言い方をするならば、世界の情勢を「国家のぶつかり合い」として―アメリカ対中国、ドイツ対ギリシャという具合に―表現する人たちは、故意にか、無意識的にか、周りを混乱させてしまっている。

今起きていることは、ドイツとギリシャのぶつかり合いでも、アメリカと中国のぶつかり合いでもない。

ことの本質は、階級闘争の激化にあるからだ。

つまり、真のぶつかり合いはドイツ国内で、アメリカ国内で、そしてギリシャ国内で、すなわち国民国家(nation states)の内部で起きている。

世界金融の潮流は、支えきれないはずのものを支え、維持できないはずのものを、すなわち貿易不均衡と金融の流れの不均衡からなる非均斉の均衡(unbalanced equilibrium)を維持している。

QEとは?

ベイルインとは?

状況で人は変わってしまう

状況は人を変えてしまう。

正義は人の残忍性を引き出す。

"大丈夫だと思っていても、自分を含めて人は状況によって変わってしまう"

と知っておくこと。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?