金原ひとみ、わたしを通過する台風

いつか、私は彼に墜落した。そして今も炎上している。

金原ひとみ「星へ落ちる」

金原ひとみとの出会いは今更面白くもなんともない話だ。

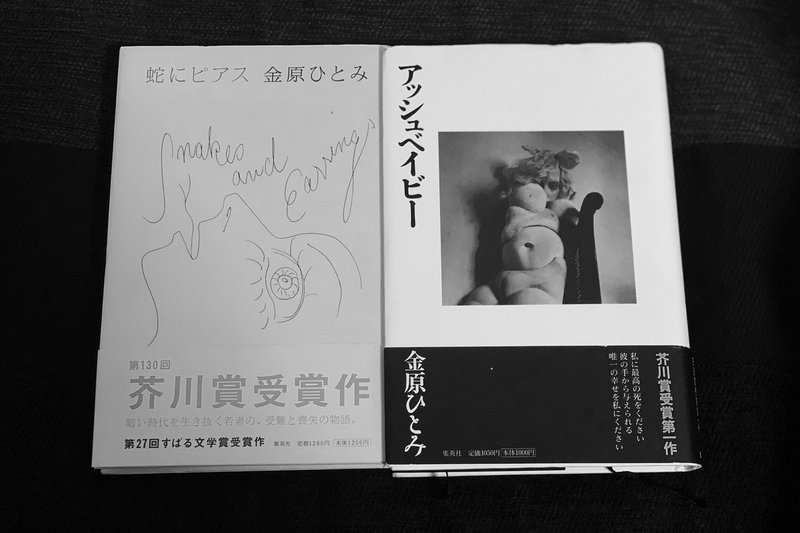

14歳だった。綿矢りさとの芥川賞同時受賞、史上最年少、そんな文学界のニュースに沸き立ったメディアがあって、それなりに本を読み、それなりにミーハーだった私の反応を見て、母がある日『蹴りたい背中』と『蛇にピアス』をまとめて買って帰ってきたことが始まりだった。

私は最初から、読み比べのような形で金原ひとみの文章に触れることになった。両方を読み終えて、『蹴りたい背中』よりはこっちの方が好きだな、と漠然と思ったことを覚えている。

その後、私の2冊は中学の友達の間を回し借りされていった。一時、今誰の手に私の本があるのか完全に見失いながらも2冊は無事に返ってきて、今も私の手元にある。今となっては、それが最初の奇跡だったのだと思える。

けれど少なくともこの時点では、私は金原ひとみという作家に特別に大きな思いを抱いてはいなかった。次の本が出たらまた読もうかなとぼんやり考える程度の作家の一人にすぎなかった。

それが、2作目『アッシュベイビー』に私の心を完膚なきまでに叩き壊されたことで私と金原ひとみの関係性が一気に変わった。『アッシュベイビー』で、決定的に、私には、この人なんだと思った。

この本を読んで、体調を崩した。あまりの暴力的な読書体験に、この本にあるあらゆるシーンの描写が頭から離れず、そのあまりの凄惨さに、私は1週間の間、具合が悪かった。1週間の間、ずっと憂鬱で落ち込んでいた。たかが一冊の本にここまで体も心も壊されるなんて初めての体験だった。

殺してやったらお前は笑うのか? 多分笑うんだろうな。私に殺されたらお前は笑うんだろう。お前が笑ってるのを見て私はもっと笑ってやるよ。何てったってお前は私なんだから。大体お前が生きてる事自体がとってもおかしい事なんだよ。だって私はいつだって殺せるのにお前は生きてる。今まで私の気が向かなかった事の方がおかしい。今までお前を殺そうと思えばいつだって殺す事が出来たわけで、二十二年間それが一度もなされなかったのはとってもラッキーな事なんだぞ。お前は今お前が生きてられることを幸せに思え。バカ野郎。生きてるって事がどういう事なのかお前の舌足らずな思考で言ってみな。何黙ってんだよ。お前何もわかんねえんだろ。どうせお前は何もわかんねえんだよ。私がいなきゃ何も出来ないくせに。

金原ひとみ『アッシュベイビー』

小説は、自分を良い気分にさせるものであるとは限らないこと、小説は、必ずしも人を喜ばせるために存在しているのではないということ、小説には小説の意思があるのだということ、この本が私に教えてくれた。そして、教えてくれたこの本、ぬるいハッピーエンドの欺瞞に満ちた世界から私を無理矢理にでも引きずり出したこの本のことを、私は急激に、加速的に、好きになった。

そして私にはこの人が必要なんだと思った。いつでも、剥き出しの、濁流のような感情を容赦なくぶつけてきて、私の心臓にナイフを突き立てるこの人が、絶対に、私が生きていくのに、絶対に必要なんだと思った。

私は金原ひとみという人と、多分、全く似ていない。「筋金入りの不登校」だった彼女とは対照的に、私は毎日きちんと学校に行く子供だったし、必要以上に学校という場所を憎んだこともなかったし、むしろ不登校になった友達を説得して励まして学校に連れ戻すような少女だった。まあまあ人当たりも良くて、口は悪いしたまに言うことを聞かないが教師からの信頼は厚かったし、成績も良い優等生だった。だけどその優等生な自分に、この人の文章は絶対に必要だった。暴言にまみれ、酒とセックスに溺れ、死をいつも隣に座らせた文章は、私が学校で時にひとり孤立しようと、ひとり自分の足で立ち続けていくためのお守りのような存在だった。彼女の文章は切実に、他者との同化を望んでいる。自分と誰かが融合することを常に常に切望している。それがなぜだか、私も彼女から同化を求められているように思われて、その愚かな誤認は私の瑣末な孤独を共鳴させた。

私は欠けた歯をかみ砕いて飲み込んだ。私の血肉になれ。何もかも私になればいい。何もかもが私に溶ければいい。アマだって、私に溶ければよかったのに。私の中に入って私の事を愛せば良かったのに。私の前からいなくなるくらいなら、私になれば良かったのに。

金原ひとみ『蛇にピアス』

誰でもいいから誰か私を誰か愛してよ誰か愛してよ誰か求めてよ誰でもいいから。

金原ひとみ『アッシュベイビー』

大学生になった私は本を読まなくなり、同時に自らのアイデンティティを少しずつ喪失していった。もしかすると高校生までの自分こそが抑圧され無理に作り上げていた人格だったのかもしれないけれどそんなことは今となればどうでも良くて、とにかく私は何がどうというわけでもなく急激に、急速に崩壊していった。見ようによっては完璧に摂食障害を起こしていたと思うし、常に体のどこかが痛み、虫垂炎で入院し、その後も原因不明の凄絶な腹痛で何度も救急車に乗せられた。

大学を嫌い、人を倦むくせに依存し、もはや自分ひとりの足で立つことは困難だった。彼氏の家でひとりうずくまり、一体何が起きてこうなったんだ、リストカットまで再発させて一体私は何をやってるんだ、私は一体誰なんだと完全に八方塞がりになった時、古本屋で買った『ハイドラ』を読んで私はひどく泣いた。

そうだった、絶対に必要だったものを忘れていたからこうなったんだ。彼氏に理解されないからと遠ざけていたからこうなったんだ。

それから私は文庫化された彼女の本を買い揃え、一冊読むたびに少しずつ持ち直していった。

常に私は、彼の意に添った意志しか持たない。彼がやめろと言ったら何でもやめる。やれと言われれば全てやる。彼の望みがそのまま私になる。いつか、昔付き合っていた男に言われたことがある。自分の出した全ての要求に応えて、どんどん元の姿を失っていくようで怖い、と。そしてその後彼は何かを思い出したように「擬態する昆虫」と呟いたのを覚えている。

金原ひとみ『ハイドラ』

おでこを強く床に押しつけ、床に向かって呻きを上げる。誰か助けて! 言葉にならない言葉が叫びとなって口から漏れた。何で私はこんな世界に生きているんだ。この世界への入り口はどこにあったのか。いつ誰がどうやって私をこの世界の入り口に誘ったのか。私は一度でもこんな世界を望んだ事はなかったはずだ。

金原ひとみ『マザーズ』

金原ひとみの小説を読むとき、まるで書いた側の金原ひとみと読む側、私との一対一の一騎打ちに向かうような気持ちになることがある。

彼女はいつも全力で、容赦なく、殺意かと疑うほどの気迫をもって私に向かってくる。それをずっと前から知っているからこそ、私も、さあどこからでもおいで、どこからでも、私の体ひとつでよければ差し出すよと言えるのだ。私の体でいいなら傷つけてもいいし、私の心でいいならどれだけ握りつぶしても、引きちぎってもいいよと思う。彼女の圧倒的孤独と絶望で書かれた文章を受け入れるには、まず、両手を広げなくてはならない。

私は、自分のものではない孤独に自分の瑣末な孤独を差し出して、自分のものではない圧倒的な絶望に自分のつまらない絶望を差し出す。どうぞ、持っていっていいよと。だから多分、一騎打ちとしてはいつも負けている。完膚なきまでにボコボコにされ、孤独も絶望も憂鬱も、身ぐるみ全て剥がされて、読み終えた本を放り出して横たわるときの、あの爽快感。

死ぬまで誰も傷つけたくない。誰の心も体も、傷つけたくない。そう思っていた。街に溢れるハラスメントや罵倒、中傷の言葉、ネット上に溢れる罵詈雑言、全てが耐え難い。ナイフが、銃が、酸が、煙草が、言葉が、人の皮膚を心を切り裂く音を聞くだけで狂いそうになる。

金原ひとみ『パリの砂漠、東京の蜃気楼』

彼女の小説は人を傷つけているわけではない。ただ孤独なだけだ。孤独でどうしようもない叫びを文字の中に押し込めているだけだ。それは大きなうねりを生み出し、まるで発達した低気圧が台風に変わるように、周囲のあらゆるものを吹き飛ばし、巻き上げて、近づいてくる。私は彼女が生み出した孤独と絶望の台風に、いつも吸い寄せられてしまう。

私はどこまでいっても、私の小説を未来永劫完璧に完膚無きまでに認めてくれる人がいない限り満たされはしないのだと、とうとう自覚した。私は平面型テレビだ。何かを映し出すテレビでしかない。何も映らないテレビががらくたであるように、私は外部からの肯定を求めて番組を映し続けるのみで、映らなくなったら誰も見向きもしない。私は完膚無きまでに無力だ。

金原ひとみ『マザーズ』

ママは幸福であったことも不幸であったこともなかった。ママの世界にあったのは、小説が完成していない世界と、小説が完成した世界だ。小説を完成させてから数週間は小説が完成した世界、それを過ぎるとまた新しい小説を書き始め、小説の完成していない世界に没頭し、小説の成就だけを目指した。私はそういうママに反発した。現実生活をおざなりして、日常を軽視して、二つの小説の世界にしか生きられなかった彼女のような人間への反発。私はつまり、ママが否定していたある種の感情を、ママに対して強烈に持ち続けたのだ。それは他人への激しい執着であり、愛情であり、相手に幸せになってもらいたいと願う気持ちだ。

金原ひとみ『クラウドガール』

「私は小説を書いている時が一番解放されていて、現実に向き合う時ほど絶望しています。小説の中には、私の存在を知っている人は一人も居ないから」

金原ひとみ『クラウドガール』

自分の小説を借りて彼女は語る。どこまでいっても、何が起きても、自分には小説を書いて生きていくほかに別のすべはないのだと彼女は繰り返し、繰り返し、語る。それは言い聞かせているようでもあって、諦めているようでもあって、それでも確信していることなのだと思う。自分を死から少しでも遠ざけるために書き続ける人。書き続けなければ輪郭ごと崩れ落ちてしまう人。経済的な理由もあるにせよ、そんなこと以前にただ、ただ生きるために書くほかない人のこの切実さ、この焦燥、この鋭利を一体誰が真似できるだろう。自分の文章に自分の命を預けるほかない人を前にして、私にこの人の小説の一体何が語れるというのだろう。ただ、私にはこの人の文章が必要なのだということ以外に、一体何を言うことがあるだろう。

結局人生はこうした瞬間、事実の連続に過ぎない。それは連なりではなく、それぞれが独立した事実であって、過去から未来に向かって連なる自分自身があるのではなく、すべての瞬間が写真のように、いやX線写真のように無機質に無秩序に山積しているだけなのではないだろうか。私はそれぞれに思い出される瞬間と瞬間の間に、何かしらの連続性を見出すことができない。

金原ひとみ『アタラクシア』

昨日はこうだと思ったことが、今日はこうだと思えない。昨日は信じられていたものが、今日は信じられない。世界は私は人は無常で、昨日は正しいと思ったことが今日は誤りにしか思えず、昨日は善だと思ったことが今日は悪にしか思えない。どんなに力強く立っていると思っても、足元は僅かずつブレていく。そして世界もまた少しずつずれていく。焦点を合わせて正誤を善悪を見極めることなど土台できる気がしない。この世界でこの私で生きていくしかないという事実が涙が出る程恐ろしい。

金原ひとみ『パリの砂漠、東京の蜃気楼』

あの時あんなに幸せだったのにと思い起こされる幸せは全て幻想だと知っている。ずっと泣きそうだった。辛かった。寂しかった。幸せだった。この乖離の中にしか自分は存在できなかった。

金原ひとみ『パリの砂漠、東京の蜃気楼』

いつも、ここではないどこかを求めて彷徨っている、昨日と今日、今日と明日の断絶に苛まれている彼女がその時々に残していった文章を拾い上げて、私の足元は、逆にむしろ、固まっていくような気がする。自分は乖離の中にしか生きられないと書く彼女の文章が、私の、私と世界の乖離を埋めてくれるような気がするのだ。アイデンティティを喪失し、あとは崩れるしかなかったハタチの私を『ハイドラ』が引き留めたように。

彼女の乖離は、誰かの乖離を埋めている。彼女の乖離は、誰かの乖離を引き受けている。

刺青を入れたあの時、あの時私は一体何のために刺青を入れたのだろう。今、私はこの刺青には意味があると自負出来る。私自身が、命を持つために、私の龍と麒麟に目を入れるんだ。そう、龍と麒麟と一緒に、私は命を持つ。

金原ひとみ『蛇にピアス』

少女であった頃、私にはこの人の文章がどうしてもどうしても必要だった。執拗なまでに他者との同化を求める彼女の文章は私の瑣末な孤独を埋めた。今も、大人になった私にとってもこの人の文章がどうしても必要であることは変わらない。それは孤独を埋めるためでもあるし、『蛇にピアス』で出会って以来、この人の文章の世界でものを考えてきた私にとって、この人の新しい文章を読むことは日頃漫然と混乱している自分の思考に一本新しい直線をピンと張るようなもので、この人の文章を読むことで、私は私を整理して、再認識するのだ。一人では困難なこの作業のために、私は彼女の本を大事に胸に抱え続ける。

私は幼い頃、悲しみに共感してくれる人が欲しかったのだと。そして今、もはや私は悲しみに共感してくれる人を欲していないのだと。

金原ひとみ『パリの砂漠、東京の蜃気楼』

それは『蛇にピアス』から『アタラクシア』の変遷、そして『パリの砂漠、東京の蜃気楼』を読めば明白なことだ。14歳だった私がもうすぐ30歳になるように、20歳だった彼女が今年37歳になるこの時間の流れを思えば、いつまでも他者との同化こそが唯一の救済だとしがみつく理由も、意義も、そもそもそれは無意味なことなんだと気づくこともできるだろう。他者との同化に対する意義を手放した彼女がこれからどんな方向へ歩いていくのか、何を求めて歩いていくのか、私は一人の読者、ファンとして、物陰に隠れながら追いかけていく。

金原ひとみの本を読み終えたあと、いつも自分の思考の指通りが良くなるように感じる。それは、ひどく絡まって指もまともに通らなくなっていた髪がいきなりサラサラになって一気に指が抜けるような感覚に似ている。

同時に、見える世界の解像度が少し上がるような気がする。

台風が通り過ぎたあとの世界があらゆる埃や淀み、汚れを洗い流されきらきらとした翌朝を迎えるように、金原ひとみの小説、文章は私にとっては豪雨で、洪水で、濁流で、台風なのだ。彼女は台風のように移動していく。私に接近して、このつまらない混乱と孤独と憂鬱を丸ごと飲み込んで、通過していく。

私の世界はこの人に通過されることで、少しだけ綺麗になる。洗い流されて、取り残された水たまりに朝日がきらめく朝を迎える。美しい空を迎える。軽くなった足で水たまりを飛び越えて、生きようと、その時々の行き先へ、私は歩いていける。私はいつも、台風とともにある。

読んでくださってありがとうございます。いただいたお気持ちは生きるための材料に充てて大事に使います。