知的資産経営、知的財産経営、知恵の経営

知的資産とは

仕事柄、知的資産経営についていろいろと調べているわけだが、どうも『知的資産』という言葉の認知度が非常に低いと感じる。

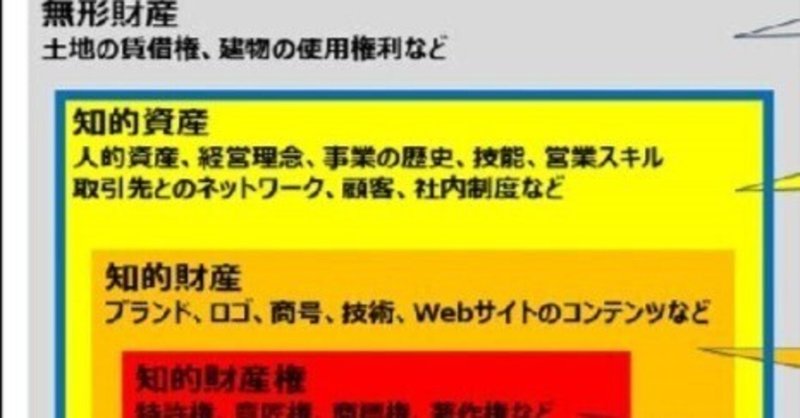

知的資産とは?という点は下記の表にまとめておいたものがあるので、そちらをご確認いただきたい。

知的資産とは、知的財産に加えて人の知的活動によって構築された無形の資産全般ということであるものと解釈している。なお、日本行政書士会連合会では、知的資産について下記のように定義している。

知的資産は、特許や商標権・著作権などのほか、発明アイデア・ノウハウ・ブランド・ビジネスモデルなどの権利化されていない知的財産を含み、更に企業の経営理念や人材・技術力・組織力・信用などの経営資源として活用できる無形資産をすべて含む幅広い概念です。

知的財産は、知的資産の中の一つということができます。

知的資産経営とは、知的資産を積極的に活用する経営戦略である。

知的資産は営業上秘匿すべきもの以外については積極的にアピールして活用することが望ましい。そのために、過去を振り返り、現在の状況を整理し、未来への礎を築くために資料化したものが、知的資産経営報告書である。

国や地方公共団体でも、無形資産を競争力の源泉としてより重要な経営資源として捉えて活用することを推奨している。してはいるが、微妙に言い回しが揺れていたりする。

知的資産という呼称を使用している機関・団体

今のところ知的資産、という言葉を使用しているのはこちらである。

知的資産経営ポータル (METI/経済産業省)

知的資産・知的財産 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)

また、知的資産経営学会という団体も存在するようだ。

日本知的資産経営学会 (jicma-jiam.com)

知財経営という呼称を使用している特許庁

一方で、上記とは一線を画すのが特許庁である。

「知財経営への招待~知財・無形資産の投資・活用ガイドブック~」について | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

こちらを読んでみると、知財・無形資産という言葉が使用され、『知的資産』という言葉が一切出てこない上、行政書士という言葉も一切出てこない。何かを感じざるにはいられない。

弁理士は特許庁管轄になるので当然と言えば当然になるが、弁理士の方は知財経営という言葉を使用している。IPランドスケープ、という言葉もあるようだ。

IPランドスケープは、一般的には、「経営戦略又は事業戦略の立案に際し、経営・事業情報に知財情報 を組込んだ分析を実施し、その分析結果(現状の俯瞰・将来展望等)を経営者・事業責任者と共有すること」と定義される(令和2年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「経営戦略に資する知財情報 分析・活用に関する調査研究報告書」)。

「経営戦略に資するIPランドスケープ実践ガイドブック」について | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

知恵の経営という呼称を使用している京都府

都道府県での動きをみてみると、京都府では『知恵の経営報告書』という表現がされており、府として制度化されている。

自社の強み発掘「知恵の経営」、強みの協業「知恵の共有」/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp)

京都府による認証制度もある。年6回ほど締め切りがあり、認証の効果は2年となっている。

リンク先に作成ガイドブックがあったわけだが、こちらには知的資産の言葉が使用されている。

京都府独自の取り組みとして、京都府Webサイトでの広報以外に、京都府チャレンジ・バイという制度がある。この制度では、知恵の経営の報告書の事業計画に基づいて開発された新商品である物品を京都府が随意契約により買い入れることができるようだ。

最後に

まだ調べ切れていない部分で他にもあるかもしれないが、ざっと調べただけでこれだけでてきた。これらの動きは約20年程前からで、新しいと言えば新しい動きであるかもしれない。個人的には一過性のブームで終わらせるには非常に惜しい。

なお、うちには知的財産など大層なものがない、と思っている個人事業主の方や中小企業の方がいるかもしれないが、決してそんなことはなく、誰しもが少なからずもっているもっているものである。知的資産とはそういうものである。あるのに活かさないのは非常に『もったいない』話である。

だからこそ行政書士でいろいろできるなかで、非常に注目しているものがあった。呼称は違えど、無形の資産を経営に活かしていく動き自体はますます発展してほしいと願うばかりであり、私もまたその一助となれるように残りの人生を捧げたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?