アボリジニとウルル その2

22年ほど前のことになるだろうか。当時勤務していた高校でホームステイプログラムを立ち上げることになり、単身オーストラリアのサンシャインコースト大学を訪ね、初回と2回目の引率教員も経験させていただいた。生徒向けのプログラムの中に、アボリジニの方によるブーメラン体験があった。その際、オーストラリアの先住民であるアボリジニについての事前学習が必要だと感じ、帰国後『裸足の1500マイル』という映画に出逢った。それ以降、ホームステイプログラムに参加する生徒たちには必ず事前に見せてから渡豪するようになった。

作品『裸足の1500 マイル』について物語の舞台は、 1931年のオーストラリア。当時、アボリジニ保護法下では、 先住民アボリジニと白人の混血児を家族から隔離保護し、白人社会に適応させようとする政策が行われていた。アボリジニ保護施設では、彼ら混血児に「新しい世界の生き方を学ぶ」ためとして欧米文化の生活様式、慣習、言語などが教え込まれた。 ある日、西オ ストラリア州の監督官を務めるアボリジニ保護局長ネビルは、ジガロングに暮らす混血児の(モリー14 歳)と妹のデイジー (8 歳)、従妹のグレイシー(10歳) 映画に見る現代教育制度改革の問題点 141 イシ 歳) を強制的にムーアリバーの保護施設に収容する。しかし、少女らは母親に会いたい一心で保護施設からの脱走を決意し、 1500マイル(2400 km) 離れた家まで、オーストラリアを縦断する「ウサギよけフェンス」を頼りに歩いて帰る。本作は実話に基づく作品である。

作品名となっているこの「ウサギよけフェンス は、政府が、食用およびハ ンテイング用として輸入された野ウサギによる牧畜業への被害を抑えるために 設置したものである。 少女らは、このフェンスづたいに故郷ジガロングを目指した。歩いた距離は、 日本最北端宗谷岬(北海道)から日本列島最南端佐多岬(鹿児島)までに相当するほどの遠い道のりであった。これほどの距離を歩き続けても母親の元に帰るという彼女たちの行為そのものが、当時の教育政策の問題点をこれ以上ない方法で訴えている。作

品のなかでアボリジニ保護局長ネビルが、ムーアリバー保護施設運営の寄付を募るため、婦人らに保護施設の目的や意義について語るシーンがある。アボリジニ混血児を家族から引き離し、白人文化を教え、白人男性の子を産ませることを繰り返すことにより、先住民の特徴が薄くなり、やがては見た目もすっかり白人になると説得をする。こうして家族から引き離されたアボリジニおよび混血の子どもたちを「盗まれた世代 (Stolen Generations) と呼ぶ。

文化の強要は、家族からの引き離しを要請するものであった。児童期の彼女らにとって、 暮らす土地(環境)や母(家族)といった精神的支柱を「生きる」という営みから強制的に奪われることの苦痛と嫌悪感は耐え難いものであったと容易に推測できる。少女たちのこの過酷な家路は、その背景にあるアボリジニと混血児のアイデンティティー喪失の問題を示す、「盗まれた世代」の姿である。

この物語のあとモリーは結婚し、ふたりの子どもをもうけたが、再び捕らえられ、親子でムーアリバー居留地に連れ戻される。モリー は赤ん坊のアナベル を連れ、再度ジガロングに戻るが、年上のドリスは居留地に残された。その後、 アナベルはもう一度連れ去られ、母親モリーと二度と会うことはできなかった。

ドリスは30年後にモリーと再会し、母の物語を綴ったドリスのノンフィク ション小説が、本作品の原作となり、映画化に至った。

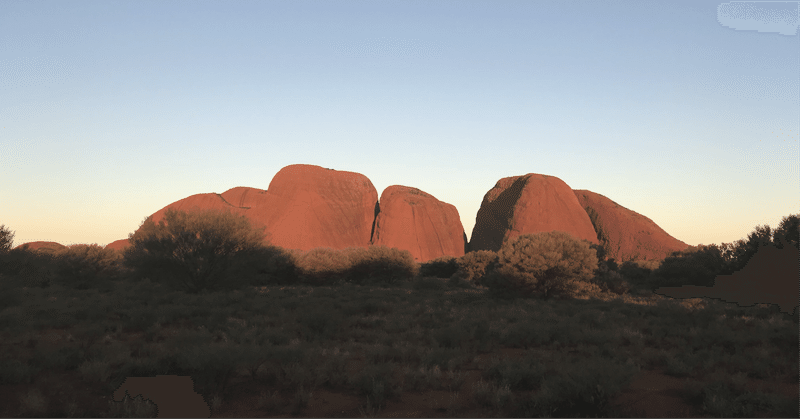

ちなみに、私が代表社員を務める合同会社の名前は「Uluru(ウルル)」という。「Uluru」とはアボリジニの言葉で、一般的には「エアーズロック」という名前で知られている、オーストラリアでも人気の観光地だ。さらに正確な説明をすると、「Uluru」とはエアーズロックをも含むあの地域一帯を指す言葉である。私は、先住民であるアボリジニへの敬意をこめて、あえて「Uluru」を会社名に使わせていただいている。

私の記事を読んでくださり、心から感謝申し上げます。とても励みになります。いただいたサポートは私の創作活動の一助として大切に使わせていただくつもりです。 これからも応援よろしくお願いいたします。