外国人が絶賛した日本の子育て~わたしはこれほど子どもをかわいがる人々を見たことがない~ その1

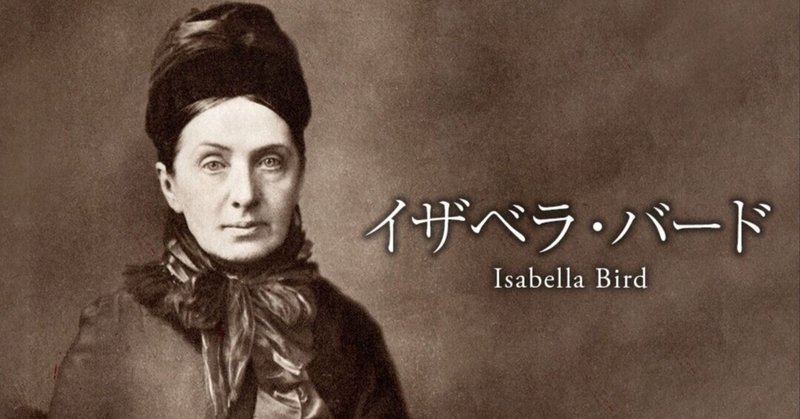

イザベラ・バードという名前をどこかで聞いたことがあるだろうか。今から140年も前の1880年に『日本奥地紀行』という本を出版したイギリス人女性である。子どもの頃は病弱でほとんど家から出ずに暮らしていたのだが、ある時医師から「転地療養をしなさい」と勧められた。そこで、20代半ばから旅を始めたのだ。

イザベラが実際に旅を始めてみたら、未知の世界への関心が生まれ、まずアメリカとカナダを旅し、41歳の時にはオーストラリアにも行っている。現代と違って海外へ出かけるには長時間かけての船旅をしなければならなかったし、特に女性の一人旅などは珍しい時代だった。

訪れた先々でのその地の人々の生活に目を向け、見聞きを記した旅行記で名が知られるようになった。ますます旅が面白くなったイザベラの目は辺境の地にも向くようになっていった。

旅を続けていたイザベラがある時関心を持ったのが日本という国だった。1862年に開かれた第2回ロンドン万国博覧会で駐日英国公使が収集した版画、漆器、刀剣など日本独自の趣を持つ美術品が展示された。現代を生きる私たちが見ても蒔絵の漆器などにはほれぼれするものがたくさんあるので、ヨーロッパの美術品とは異なる美しさが評判を呼んだのは当然のことだった。しかしながら、当時のヨーロッパの人にとって日本は極東と呼ばれる最も遠い国だった。

東の端っこの方にある小さな国だから大したことはなかろうと思っていた日本が、どうも高い文化を持っているらしいということがロンドン万博によって西洋の人々に認識されたのだ。そんな評判で少しずつ日本を訪れる人が出てきて、富士山や日光や京都などをすばらしく美しいと伝えるようになり、ヨーロッパでの日本への関心が高まっていった。そこで、旅行家イザベラとしてはどうしても日本に行ってみたくなったのだ。

1878年、46歳のイザベラは横浜に上陸し、そこで伊藤鶴吉という通訳兼案内人を雇い北へ向かった。まず3カ月かけて北日本の日光、会津、新潟、東北、北海道南部まで、馬や人力車を使って旅をした。その後、西日本にも足を延ばしている。その頃の日本社会を考えると、外国の女性の一人旅は大変だっただろう。事実、『日本奥地紀行』には、蚊や蚤に悩まされたり、皮膚病の蔓延を気にしたりする様子が書かれている。でも、日本社会はおそらく初めて接したであろう異国の女性に大らかに対応したようだ。一方イザベラは日本人の日常をよく観察してる。

最初に引用した言葉は、日光で出会った親子の様子を描いたものだ。

「私は、これほど自分の子どもをかわいがる人々を見たことがない。子どもを抱いたり、背負ったり、歩くときには手をとり、子どもの遊戯をじっと見ていたり、参加したり、いつも新しい玩具をくれてやり、遠足や祭りに連れて行き、子どもがいないといつもつまらなそうである。」(高梨健吉訳『日本奥地紀行』)

ここで描き出されているのは、母親だけではない。父親も子どもの世話をしていることにイザベラは感心した。「父も母も自分の子に誇りを持っている」と、父親が優しく子どもを抱いている様子が描かれている。さらに、「他人の子どもにもそれなりの愛情と注意を注ぐ」との記述もある。

つづく

私の記事を読んでくださり、心から感謝申し上げます。とても励みになります。いただいたサポートは私の創作活動の一助として大切に使わせていただくつもりです。 これからも応援よろしくお願いいたします。