【論文レビュー】人生の節目に考えたい「キャリア・デザイン」

皆さんはご自身のキャリアについて考える機会はありますか?

自分自身を振り返ると、キャリアについて考える機会は割と多くあったかな・・・と思います。

久々の先行研究レビューとなりましたが、今回は「キャリア」について。

キャリアの転換期にはもってこいの論文です!

キャリア・トランジション論の展開

ー節目のキャリア・デザインの理論的・実践的基礎ー

身近な事例で思い浮かぶのは・・・最近昇進した方や、ライフステージが変わるタイミングにいる方々。

ぜひご一読いただきたいです!

キャリア・デザインを支える視点

キャリアとは、長い時間幅から見た仕事生活のパターンや意味づけを指します。

キャリアデザイン=節目のデザイン(Life design+career デザイン)とも捉えられ、J.クランボルツは「キャリアは偶然を活かすことが肝要だ」と、気持ちの上でキャリアの転換に向けて準備されていると、偶然が微笑んでくれると述べています。

(キャリアは「計画された偶然」、というフレーズを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?)

キャリアデザインの2つの理論

本稿では、2つの理論で「キャリアデザイン」を説明しています。

1.ウィリアム・ブリッジズ(アメリカ)のキャリアデザイン

仕事上の転機というより、人生の節目(ライフ・トランジション)に関する理論です。生涯発達の心理学では、「トランジション=移行、移行期」をさし、人生やキャリアには、安定期と移行期があるとされています。

トランジションという危機の両面をダイナミックに解明したのが、W.ブリッジズの「トランジション」になります。

すべてのトランジションは「終わり」から始まり、以下のサイクルが起きるとされています。

終焉(何かが終わる時期)→中立圏(混乱や苦悩の時期)

→開始(新しい始まりの時期)

終わりの始まり・・・ですね。

2.ナイジェル・ニコルソン(イギリス)のキャリア・デザイン

W .ブリッジズの理論より、仕事上のキャリアに密接なキャリア・トランジションに関する理論です。

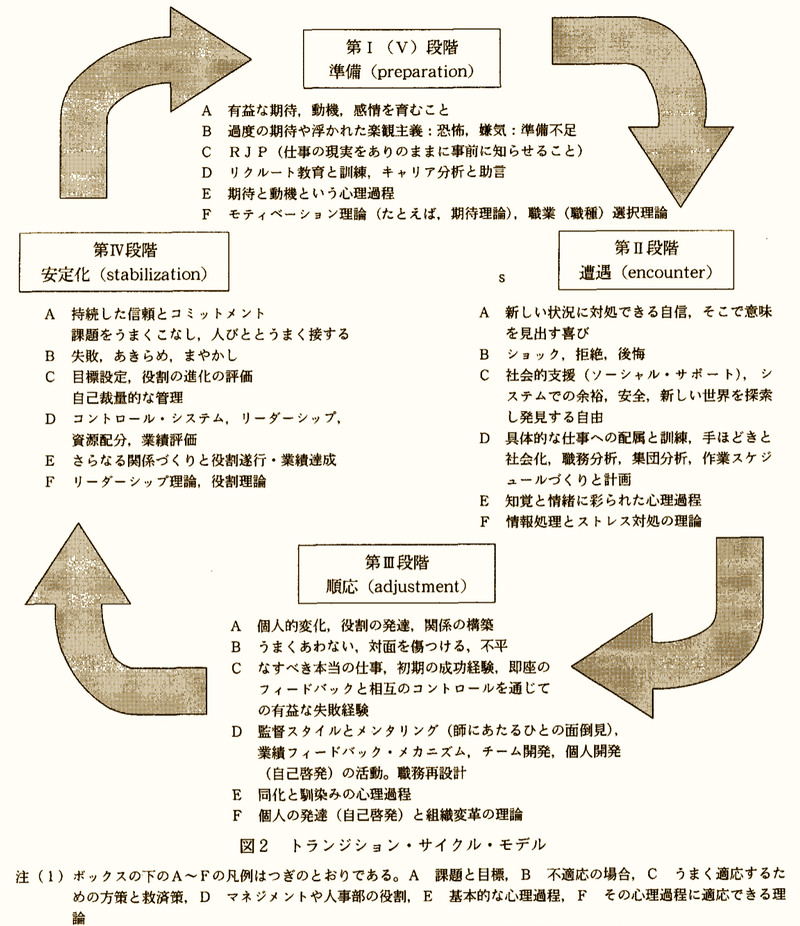

第Ⅰ(Ⅴ)段階:準備(preparation)

第Ⅱ段階:遭遇(encounter)

第Ⅲ段階:順応(adjustment)

第Ⅳ段階:安定化(stabilization)

概念上は切れ目がありますが、経験としては重複しながらシームレスにつながっていても、概念的には4つの段階ははっきりと区別できるとのことです。(以下の図がわかりやすいまとめ!)

ちなみに、このサイクルがうまく循環できる場合(善循環)とそうでない場合(悪循環)があるそうですよ。

【善循環】

準備:過度な期待を持つわけではなく、現実的な期待を持って準備ができている(RJP=Realistic Job Preview)

遭遇:きちんと意味づけていき、新たなことに対処できることから自信もつく

順応:主体的な自己変革・成長ができる

安定化:目標に対して自分の裁量で工夫しながら、仕事がさらにうまくこなせるようになっていく

【悪循環】

準備:過度な期待や浮かれた楽観主義による準備不足、あるいは慎重になりすぎ学習効率が低下し準備不足に陥る

遭遇:こんなはずではないという「リアリティ・ショック」、拒絶や後悔

順応:挫折、脱線、これまでうまく行ってきた人ほど大きく体面を傷つけられる

安定化:うまく行っていないことをなんとか隠そうとする、仕事意欲が失われていく

キャリア発達につながるための条件

短期的には、困難な職務、不確実な職務に挑みながら深い経験としてサイクルを回していくこと。長期的には、サイクルを回るたびに、サイクルごとの関連性を見出し、スパイラル上に経験をくぐることが条件になるそうです。

ちなみに、トランジションの性質を深く診断する「トランジション・サイクルの9次元」というものもあります。

まとめ&今後の展望

まず、本稿では、”長い職業人生なんだから「節目だけはデザインしよう」”と伝えてくれているように捉えました。

ライフ・トランジションとして心理的な意向に折り合いをつけながらも、他方でキャリア・トランジションの4段階のステップをうまく生かすことで、人生の道中にある仕事のキャリアデザインをしていこうね、という感じでしょうか。

今後の展開方向としては、以下のようにまとめられています。

人生全般の出来事と仕事の世界を結びつける努力を行うこと(ワーク・ファミリー・バランス)

キャリア発達を経営幹部の育成と結びつけて考える

節目をくぐる時のストレス問題や、キャリア発達での節目でのソーシャル・サポートの必要性

自然発生的にはキャリア・トランジションがうまくいかないのでは?と思うことも多々あります。

こういったキャリア・トランジション理論が活用できると、よりスムーズに仕事や組織に適応できるようになりそうですね!(特にプレイングマネジャーに悩む管理職に活用できそうな予感)

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?