【 #スポナビ復刻速報 】 優勝決定試合における川上憲伸の投球を振り返る

皆さん、こんにちは。今回は

「優勝決定試合における川上憲伸の投球を振り返る」

をテーマに考えたいと思います。

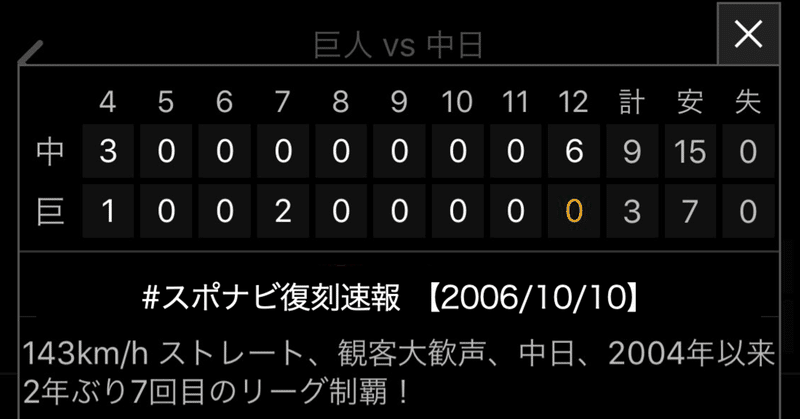

去る4/25、スポーツナビの野球速報アプリ上で行われた「プロ野球過去試合の速報再現」という企画で、2006年10月10日の中日vs巨人の試合が再現されました。

13:00~巨人vs.中日(06年10月10日)

— スポーツナビ 野球編集部 (@sn_baseball_jp) April 25, 2020

優勝マジック1の中日は、エース・川上憲伸が先発!

前日満塁弾を放つも4回で退いたウッズは、定位置の「4番・一塁」でスタメンです⚾️

ぜひ #スポナビ復刻速報 をつけて、つぶやいてください🙌

アプリでチェック👇https://t.co/2rXydaowlO pic.twitter.com/G8tvF4OL2r

開幕延期が続き今季の開催すら不透明な中、久しぶりに贔屓チームを応援できる今回の企画は、野球に飢えた私のようなファンにとってはこれ以上ない機会となりました。

しかもピックアップされた試合が、落合中日の黄金時代の中でも最も強かった、2006年の優勝決定試合です。12回オモテのタイロン・ウッズの満塁ホームランと、ベンチに帰ってきたウッズと落合監督の熱い抱擁は、中日ファンの中では未だ忘れることのできない名シーンとして語り継がれます。

痛烈!一閃!今日は、今日は、スリーランに続いてグランドスラム!二夜連続のグランドスラム!誰がこの4番タイロンウッズの活躍に、文句を言わせようか!これぞ4番!これぞ主砲!これぞタイロンウッズ!なんと今日7打点!#スポナビ復刻速報 pic.twitter.com/U8VOZvSubq

— ロバートさん⚾️ (@robertsan_CD) April 25, 2020

中日ファンにとってはかなり思い出深い試合の「速報再現」となった訳ですが、個人的に興味深かったのはエース・川上憲伸のピッチングです。この年最多勝と最多奪三振のタイトルを獲得する川上は、中4日の登板となりながらも8回3失点の好投。優勝胴上げ投手とはなれませんでしたが、この劇的勝利に大きく貢献しました。

気迫溢れるピッチングと伝家の宝刀・カットボールのキレは14年(!)経った今でも私の記憶にも深く刻まれている一方で、そのピッチングがどのように組み立てられていたか、またどうカットボールを活用していたかまでは詳しく覚えていませんでした。

今回の速報再現のおかげで当時の投球チャートをデータとして確認することができたので、当記事ではそんな川上憲伸のピッチングについて掘り下げてnoteしていきたいと思います。

1. 投球成績、基本投球データ

まずは川上憲伸の当日の投球結果について振り返ります:

▼2006/10/10 川上憲伸 投球成績

8回 119球 被安打5 被本塁打3 奪三振6 与四球1 失点/自責点3 (QS)

前回登板の広島戦で7回110球、4失点で負け投手になった後、この年初めての中4日で先発に抜擢されたエース川上。4回にタイロン・ウッズの先制スリーランで3点の援護を貰うものの、8回までに被安打は5本のみながら3本のソロホームランを浴び、リードを保てないまま降板してしまいます。ただそれでも先発投手としては、この大舞台で十分な働きを見せたと言えるでしょう。

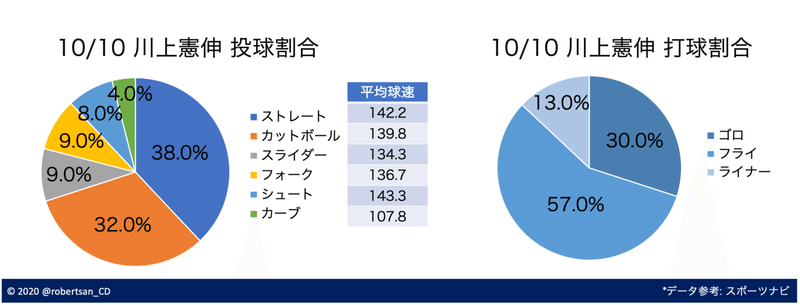

次に球種割合と打球割合を確認していきます。

▼球種割合

まず左が球種割合です。ストレートとカットボールをほぼ同じ割合で投げ、この2球種で全体の7割を占めます。巨人のスタメンに左打者が6人並んでいたことも影響しているでしょうか。ストレートとカットボールを中心に、対右打者へはシュート、対左へはフォークも織り交ぜ、カーブは投球のアクセントとして打者の意表を突く形で活用していました。

注目はスライダー、カーブを除く4球種が近い球速帯で、かつストレートに近い軌道で変化するような、「ピッチトンネルを構成する」ボールだったことです。例えばカットボールとシュートは対になる形でそれぞれ逆の方向に変化するボールのため、打者からすれば手元に来るまでどのボールなのか判断するのはかなり難しかったはず。それに加えて同じ軌道で鋭く落ちるフォークも備えていたことを考えると、川上が当時リーグでも屈指の成績を残していた理由が見えてきます。ピッチトンネルは近年注目されている考え方なのですが、詳しくは以下の記事をご覧ください。

球種別の詳細については後述しますが、ストレートに近い軌道のボールを複数備え打者への対応を困難にしつつ、時折曲がりの大きなスライダーやカーブを混ぜることでピッチングに奥行きをもたらす。川上のピッチングは2006年時点で、現代でも通用するハイレベルな投球術を駆使していたと言えます。

▼打球割合

次に右が打球割合です。こちらは一目瞭然でフライが過半数を占めるという結果となりました。カットボールやシュートといった手元で動くボールを駆使する投手だけにゴロ打球が多いイメージでしたが、この日に限ってはフライ打球を多く打たれていました。恐らくこの日はストレートが高めに浮きまくっていたことで打者がフライを打ち上げやすかったことが要因として挙げられますが、詳しくは以下のコース別投球データや球種別投球データを確認してみましょう。

2. 左右別・コース別投球成績

以下ではこの日の投球を、打者の左右に分けて見ていきます。

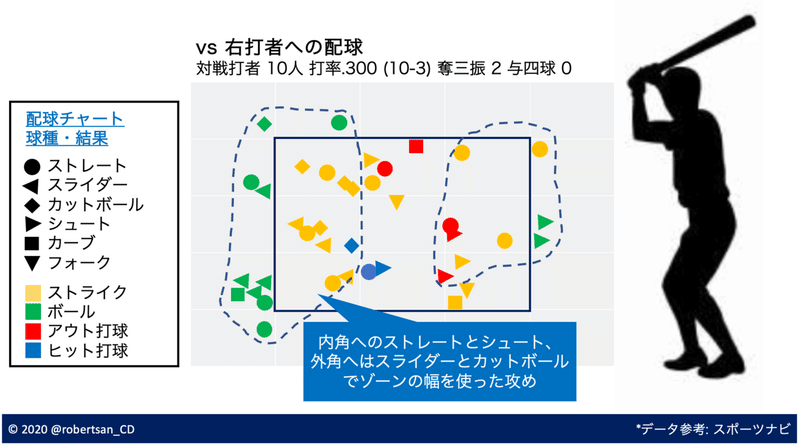

右打者に対しては、二岡智宏、小久保裕紀、姜建銘の3人と計10度対戦し、二岡に2安打、小久保に1安打を許しました。基本的には内角へストレートとシュート、外角へスライダーとカットボールを集めるストライクゾーンの幅を広く使ったオーソドックスな攻め方。二岡と小久保には1本ずつホームランを打たれましたが、いずれも内外角のコースを狙ったボールが真ん中低めに甘く入ったところを捉えられての一発でした。

また特にこの年の川上は二岡を苦手としており、試合前の段階で打率.385 (13-5)、ホームラン2本を献上しています。川上の制球力を持ってすればもう少しゾーンギリギリを攻めたかったところでしょうが、この日はストレートが谷繁のミットより甘め・高めに入ることが多く、もしかしたら中4日の影響が出ていたのかもしれません。

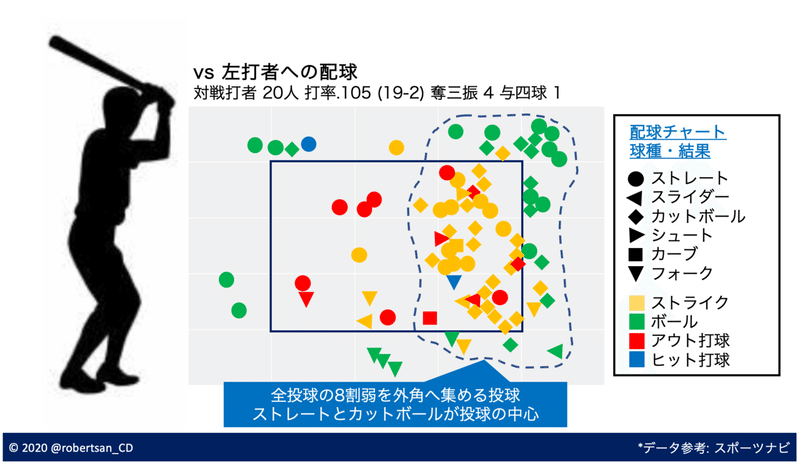

次に左打者に対しては、20人と対戦し被安打2、被打率.105に抑え込みました。全投球の8割弱を外角へ集める投球が特徴で、特にストレートとカットボールが投球の中心でした。外中心の攻めは狭い東京ドームでの試合ということに加え、李承燁、高橋由伸、阿部慎之助といった左の強打者がズラリと並ぶ強力打線が相手だったことも関係したかもしれません。ストレートとカットボールのほぼツーピッチでも巨人打線を制圧できたのは、やはり伝家の宝刀・カットボールの威力が優れていたからでしょう。川上の対左へのカットボールの使い方については、また後述します。

一方で対左への2安打は、いずれも高橋に打たれたものでした。第一打席は外のカットボールで追い込んだ後、空振りを狙ったフォークが浮いてしまいレフト前ヒット。

高橋由伸の第一打席はアウトコース中心の攻め。バックドアカットボールでカウントを整えるも、決め球のフォークが浮いてしまったか?球速的にすべてのボールがストレートと同じ軌道だったのかなと想像できる🤔#スポナビ復刻速報 pic.twitter.com/yBIWwomjTw

— ロバートさん⚾️ (@robertsan_CD) April 25, 2020

7回の第3打席では外のボールで追い込んだ後、インローを狙ったストレートがインハイに抜けてしまい、見逃せばボール球というコースを右中間スタンド中段まで運ばれてしまいました。高橋に対してもこの日の試合前までに打率.333と比較的打たれており、二岡に続き相性の良くなかった打者に失投を確実に仕留められてしまった形です。シーズン通算では対左相手に被打率.194と滅法強く、この日も高橋以外は完璧に抑えていただけに悔しい対戦となりました。

3. 球種別投球成績

続いて川上憲伸の投球を球種別に見ていくことで、よりその特徴を詳しく確認していきたいと思います。

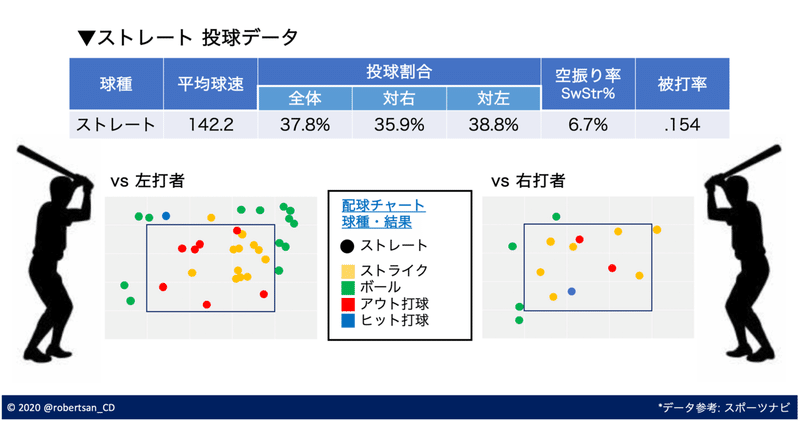

①ストレート

まずは投球の軸となるストレートから説明します。この日は平均球速が142.2キロ、最速が146キロを記録しました。全盛期には平均145キロ前後をマークしていたとされる川上からすると、この日は中4日の影響かややスピードが出ていなかったように見えます。

また制球についても比較的バラついており、特に対左打者へはアウトハイへ抜けるボールが目立ちました。当時の中継映像を見ても、全球種のうち捕手・谷繁の要求通りに行かないことがもっとも多いボールでした。そのせいかこの日打たれた13のフライ打球のうち、7球がストレートによるもので、うち6球が高めに浮いたところを捉えられていました。

ただそれでも二岡、高橋への失投2球以外はヒットを許さず、被打率.154と抑え込めていたのは流石だと思います。試合終盤は平均球速が落ち込みますが、この日のラストボールとなる119球目が最速に近い145キロを記録するなど、要所でメリハリをつける投球ができていたことからエース川上の経験値の高さが窺えます。

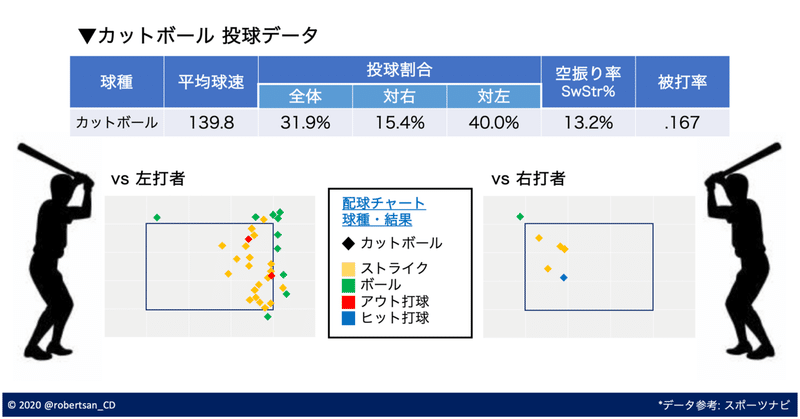

②カットボール

続いてカットボールですが、こちらは全投球に対し31.9%の割合を占めるなど、ストレートと同様に「投球の軸」として活用されたボールです。打者の左右に関わらず、主に外角へ制球よく投げ込まれました (ストレートと同様、高めへ浮きがちなところが見受けられますが)。

興味深い点としては、基本的に右投手のカットボールは左打者のインコースを抉りゴロを奪うボールとして開発されたはずなのに対して、川上は外角を攻めるボールとして「のみ」活用している点です。これはいわゆる「バックドア」と呼ばれる投球術で、外角のボールゾーンにカットボールを投じ、手元でグッと曲げてゾーン内に入れることで、見逃し・凡打を誘うものです。2015年に広島・黒田博樹が日本球界復帰の際に活用し話題となりましたが、川上は10年近く前からこのバックドア・カットボールを駆使していたことになります。

川上のバックドア・カットボールは、空振りを多く獲るボールとしても機能しました。打者からすれば外に外れるストレートだと思ったものが手元でググッとストライクゾーン内に入ってくるため、手を出したとしても手打ちの弱いスイングになってしまいます。この日も脇谷亮太、高橋から奪った三振は外角へのカットボールが決め球で、両者に強いスイングを許さず空振りを奪いました。

vs高橋由伸の第二打席目もバックドアのカットボールで攻め空振り三振。対左へは内角より外のカットボールが多い?#スポナビ復刻速報 pic.twitter.com/kwm2mlGbVM

— ロバートさん⚾️ (@robertsan_CD) April 25, 2020

さらに打者がこのバックドア・カットボールを狙って打ちに行ったとしても、時折ボールからボールにしかならない球を敢えて投げることで打ち気を逸らすなど、かなりハイレベルな投球術も備えていたようです。外角のカットボールを自由自在に操ることができた、川上の類まれな制球力があってこそ成立した攻め方だと言えるでしょう。

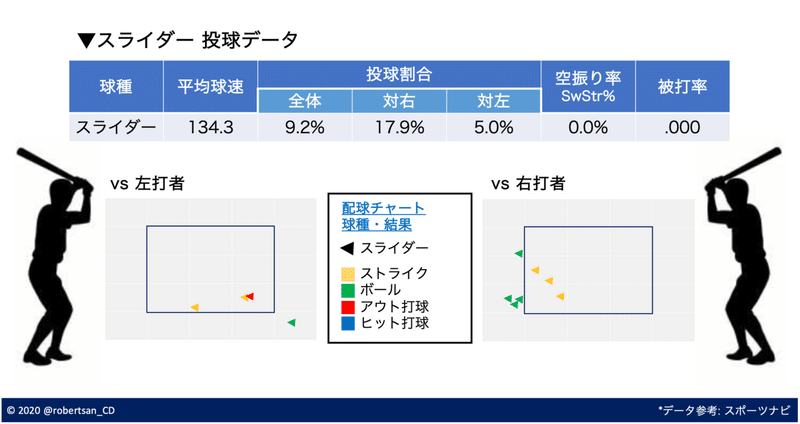

③スライダー

続いてスライダーです。先の2球種と比較して投球割合はグッと下がり、全体で10%弱に留まります。前述のカットボールに比べスピードが遅く、やや膨らみながら大きく曲がるボールです。外角に投げ込まれることが多く、特に右打者相手に多く使われました。

印象的だったのは、天敵・二岡に対する第4打席目の配球です。この日の川上は二岡に対し内角のストレート・シュートと外角のカットボールのコンビネーションで攻略しようと試みていましたが、3打席目までにシングルヒット、ホームランと2安打を浴び撃沈。そのため8回裏二死走者なしで迎えた第4打席目は、これまでとガラッと配球を変え、まず外角のコースギリギリへスライダーを4球続けました。この日一球も二岡に対して投げていなかったボールです。二岡の意表を突き、目先を変えたかったのでしょう。結局この4球でツーボールツーストライクと追い込んだあと、対角線となるインハイへのストレートで天敵を退治することに成功しました (ちなみにこのインハイもインローを狙ったのがかなり高く浮いたもの)。

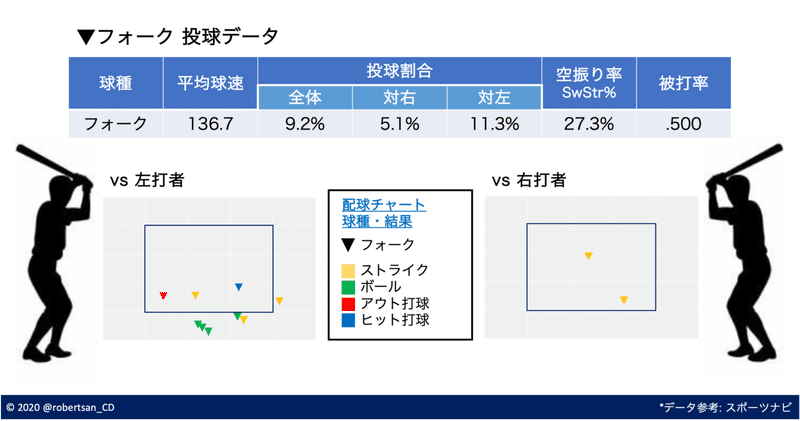

④フォーク

次にフォークも全体の投球割合は多くなく、左打者に対し低めへ投球することで空振りを奪うボールとして機能していました。ストレートと同じ軌道からスッと落ち、前述の高橋に打たれたボール以外は低めに制球されていたことで、空振り率は27.3%と高水準でした。

印象的だったのは阿部への第1打席における配球です。外のカットボール・シュートで追い込んだ後、高橋への攻めと同様にアウトローに同じ軌道から落ちるフォークを選択。結果的には逆球となりインローへ投じられますが、阿部の打ち損じを誘いレフトフライに打ち取りました (以下ツイートではチャートだけ見ていたので、意識的に裏を書いたのかと思ってました)。谷繁のイメージした通りの結果とはなりませんでしたが、カットボール、シュート、フォークとピッチトンネルを構成する3球種で打者を牛耳る印象的な打席でした。

カットボールとシュートを内外角にビシバシ投げ込むピッチング。内か外か、ゾーンの幅を意識させつつ決め球は足下へストレートと同じ軌道でフォークを落とす。川上−谷繁バッテリーの勝ち!#スポナビ復刻速報 pic.twitter.com/6Z4dFzhGhT

— ロバートさん⚾️ (@robertsan_CD) April 25, 2020

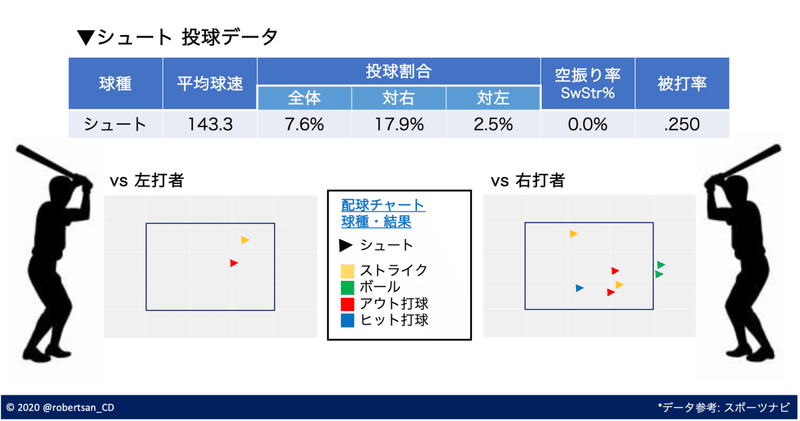

⑤シュート

次にシュートは、特に右打者のインコースを抉るボールとして活用されました。左打者へはバックドア・カットボールと対となり逆方向に逃げるボールとして機能しますが、この日は僅か2球のみ。

唯一の被安打は、7回に小久保に浴びたホームランです。インコースを狙ったボールが真ん中低めの甘いコースに入ったことで、左中間スタンドギリギリに飛び込むホームランとなってしまいました。

割合が少ないとは言え平均球速がかなり速いため、一部はシュート回転したストレートがシュートとした計測されたものかもしれません。

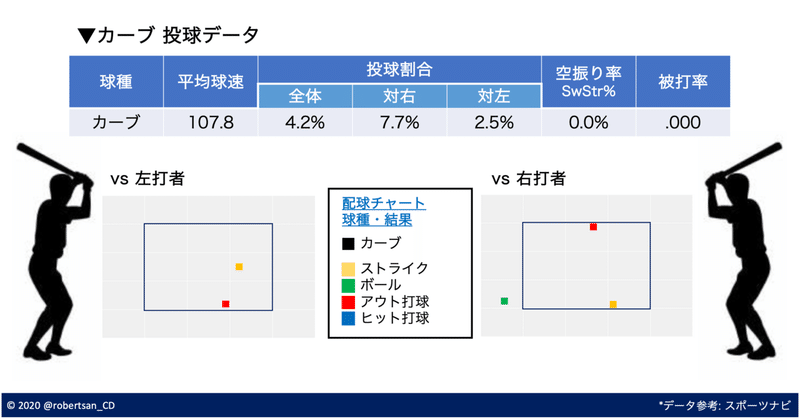

⑥カーブ

最後にカーブは、投球割合が全球種の中でもっとも少ない、「投球のアクセント」として用いられました。この日投じた5球のうち、3球は見逃しストライクを奪う「初球」、残り2球は打者を追い込んだ後に意表を突いて投じる「決め球」のいずれかとして、明確な意図を持って活用されています。

川上のボールはカーブを除いて平均球速130キロ半ば〜140キロ前半と、ストレートの球速と比べ高速帯でまとまっています。よって110キロに満たない緩くてドロンとしたオーソドックスなカーブは、打者の打ち気を逸らすには最適なボールだったと言えるでしょう。打者1巡目には1球も使わず、2巡目以降の「忘れた頃に」投げ始めていたのも、打者の目先を変えながら長いイニングを投げるための谷繁-川上バッテリーの工夫が感じられます。

4. まとめ

以上、川上憲伸の投球データを整理し、その特徴について考えてみました。まとめると下記の通りとなります↓

・ストレートと伝家の宝刀・カットボールが全投球の7割を占める

・シュート、フォークと言ったストレートと軌道の似た変化球と合わせて「ピッチトンネル」を構成し、時折曲がりの大きなスライダー、カーブを使う

・この日のストレートは全体的に制球がバラついており、高めに浮いていたことで東京ドームではリスクの高いフライ打球が増えていた

・カットボールは左打者相手に「バックドア」として、外角へ制球良く投げ込まれる十八番

・フォークは低めに制球されており、多くの空振りを奪える「決め球」として機能する

・シュートは右打者のインコースを抉るボールとして活用され、対左打者の外角へカットボールと対にする使い方はされなかった

・スライダー、カーブは投球割合こそ少ないが、投球のアクセントとして主に試合中盤以降に活用された

今回全盛期・川上憲伸のピッチングを考察することで、2006年当時には気付けなかった川上の凄さ、投球術の奥深さを認識することができました。またスポーツナビさんの配球チャート情報が現地観戦や中継映像を見るだけでは分からない情報を明らかにすることを、改めて実感しました。特殊な形ではありますが、この度大好きなプロ野球を楽しむ機会を提供してくれたスポーツナビさんには感謝したいと思います。

以上、ロバートさんでした。

ありがとうございました!

データ参考:

スポーツナビ

nf3 - Baseball Data House -

映像参考:

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?