組織のレジリエンスを理解するためのアプローチの例と当研究会の方向性

組織レジリエンス研究会座長の田代邦幸です。

事業継続マネジメント(BCM)や災害対策などに関するコンサルティングを生業としており、そのために必要なノウハウを蓄積するために、関連分野の調査研究に従事しています。

【記事要約】

組織のレジリエンスを評価する手法を開発するために当研究会が実施した、先行研究や事例などの調査結果から、組織のレジリエンスに影響を与える可能性のある要素を整理した例を4つ紹介したうえで、これらに対する当研究会のスタンスについて述べる。

まずは先人に学ぶ

以前の記事「災害や事故などに対する組織のレジリエンスを評価したい」(注1)では、我々が組織のレジリエンスを評価したいと考えている理由や問題意識について述べた。また、そのような評価手法が今のところ確立していないことを指摘した上で、新たに評価手法を開発するためのアプローチとして、組織のレジリエンスに影響を与える可能性のある要素を評価し、その結果から組織のレジリエンスを推定するという考え方について説明した。

では、組織のレジリエンスに影響を与える可能性のある要素とは、どのようなものなのだろうか?

当研究会で情報収集したところ、組織のレジリエンスについて研究している人や組織が多数存在し、それらの中には組織のレジリエンスを実際に評価したものや、多数の事例研究からレジリエンスを形成する要素の抽出を試みた例など、評価手法の開発にあたって参考にすべきと思われるものがいくつかあった。

そこで本稿では、それらの中から特に当研究会が注目している4つの例を紹介させていただく。

Resilient Organisations

オークランド大学とカンタベリー大学を中心とした研究プログラム「Resilient Organisations」は、組織のレジリエンスのベンチマーキングを行うための指標として「Resilient Indicators」を発表している。これはMcManusら(参考文献 (1))がケーススタディから見出した、組織のレジリエンスに影響を与える15の要素をもとに、Resilient Organisations の研究者が改良を加え、13の指標にまとめたものである。

また、これに基づいて「Resilience Benchmark Tool」というアンケート調査表が開発され、これを使ったベンチマーキングも実施されている(例えば参考文献 (2) など)。

(最終アクセス: 2023 年 3 月 30 日)

BSI(英国規格協会)

BSIは外部の研究機関と共同で組織のレジリエンスに関する調査レポートを発表するなど、この分野に関する調査研究に積極的に取り組んでおり、2014 年には組織のレジリエンスに関するガイダンスとして英国国家規格 BS 65000 を発行している。さらに、BS 65000を含む各種規格などから組織のレジリエンスに寄与すると考えられる要素を抽出し、組織のレジリエンスのベンチマーキングを行うための評価指標「Organizational Resilience Index」を開発した。評価指標の詳細は公開されていないが、これを用いて多数の組織に対してベンチマーキングを行った結果が公開されている(参考文献 (3))。下図はその評価結果の一例である。

日本政策投資銀行

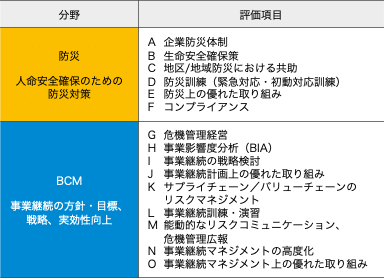

日本政策投資銀行は、企業などに対する融資の実行に先立って防災や BCM への取組状況を評価し、評価結果に応じて金利を優遇するというスキームを開発している。

独自に開発された「BCM 格付評価シート」にもとづく数時間のヒアリング調査と、重要施設の現地調査を通じて、防災や BCM に関する取組状況を評価する。評価体系は次の表のように整理されており、評価結果に応じて特別金利による融資が実行される。また融資先に対しては評価結果にもとづくフィードバックを実施している。

Airmic

企業などの組織におけるリスクマネジメントや保険に関する実務者による団体であるAirmic(Association of Insurance and Risk Managers in Industry and Commerce)は、2014年に発表した報告書(参考文献 (4))の中で、複雑かつ不確実な状況に直面しながらも高いレベルのレジリエンスを実現している8つの組織に対する詳細な取材に基づき、これらの組織に見られる共通点に着目して組織のレジリエンスの5原則とその構成要素を導き出している。さらに、企業のビジネスのを左右する 4 つのビジネス実現要因に関連してレジリエンスに寄与すると考えられる活動をレジリエンス・アクション・ポイントとして整理している。

ISO(国際標準化機構)

BCMや緊急事態対応などに関する実務における標準化のために、ISOが整備を進めている規格のうち、組織のレジリエンスを向上させるための手引きとなる規格として、ISO 22316が2017年に発行された。この規格においては、組織のレジリエンスを構築し、向上させる上での7つの原則と、これらの原則が採り入れられた組織に共通して見られるであろう9つの特性が示されている。

[7つの原則]

behaviour is aligned with a shared vision and purpose (行動が共通のビジョンや目的に沿っている)

up-to-date understanding of an organization's context (組織の置かれた状況に関する最新の理解)

ability to absorb, adapt and effectively respond to change (変化を吸収し、適用し、効果的に対応する能力)

good governance and management (優れたガバナンスとマネジメント)

diversity of skills, leadership, knowledge and experience (スキル、リーダーシップ、知識や経験の多様性)

coordination across management disciplines and contributions from technical and scientific areas of expertise (経営領域と技術的、科学的専門知識の貢献の両者の連携)

effectively managing risk (効果的なリスク管理)

[9つの特性]

Shared vision and clarity of purpose (共有されたビジョンと目的の明確さ)

Understanding and influencing context (コンテキストを理解し、それに影響を与えること)

Effective and empowered leadership (効果的で権限の与えられたリーダーシップ)

A culture supportive of organizational resilience (組織のレジリエンスを支える文化)

Shared information and knowledge (共有された情報と知識)

Availability of resources (リソースの可用性)

Development and coordination of management disciplines (マネジメント領域の開発と調整)

Supporting continual improvement (継続的な改善の支援)

Ability to anticipate and managing change (変化を予測し管理する能力)

これらをふまえて当研究会はどうするのか

本稿では、組織のレジリエンスを評価する際に役立つ可能性のある要素について検討された例を、当研究会が把握している範囲で紹介させていただいた。これらのうちResilient Organisations、BSI、および日本政策投資銀行では、実際に組織の評価を実施している。しかしながら次のような理由から、これらは当研究会が指向するものとは異なる。

Resilient Organisation の「Resilience Benchmark Tool」はアンケート調査票であり、組織の構成員の主観が評価に反映される。当研究会としては、できるだけ客観的に評価できる手法を開発したい。

BSIおよび日本政策投資銀行の評価手法については、評価指標の詳細が公開されていないため、他者がこれらを利用することが出来ない。当研究会としては、詳細が公開され、誰でも利用できる評価手法が必要だと考えている。

当研究会としては先人の研究成果を活用させていただき、網羅的かつ使い勝手の良い評価手法の開発を実現したいと考えている。

【注釈】

田代邦幸「災害や事故などに対する組織のレジリエンスを評価したい」 https://note.com/orgres/n/n86b7c1081d9f (最終アクセス: 2023 年 3 月 30 日)

【参考文献】

McManus, Sonia T. (2008) Organisational Resilience in New Zealand. University of Canterbury http://dx.doi.org/10.26021/1351 (最終アクセス: 2023 年 3 月 30 日)

Brown, C., Seville, E., Vargo, J. (2014) Bay of Plenty Lifelines Group Resilience Benchmark Report https://www.resorgs.org.nz/publications/bay-plenty-lifelines-group-resilience-benchmark-report/ (最終アクセス: 2023 年 3 月 30 日)

BSI (2021) Organizational Resilience Index Report 2021 https://www.bsigroup.com/en-GB/our-services/Organizational-Resilience/Organizational-Resilience-Index/ (最終アクセス: 2023 年 3 月 30 日)

Goffin, Keith et al. (2014), Roads to Resilience - Building dynamic approaches to risk to achieve future success, Airmic.

The International Organization for Standardization (ISO) (2017), ISO 22316:2017 Security and resilience - Organizational resilience - Principles and attributes.

一般社団法人レジリエンス協会 Web サイト

http://www.resilience-japan.org

組織レジリエンス研究会のページ

https://resilience-japan.org/category/research/organization/