(続)1970年、バーンスタインは本当にウィーンで「マタイ受難曲」を振ったのか

一つ前のnoteで、フジコ・ヘミングさんとバーンスタインとの出会いについて書いた。

1970年、ウィーンでバーンスタインが「マタイ受難曲」を指揮した演奏会の後、ヘミングさんが世界的指揮者の楽屋を訪れてピアノを弾き、彼に認められたというのが公式のエピソード(※注)。バーンスタイン・ファンの私は、もしかすると未知のレア音源が存在するのではという期待を胸に、当時の公式な演奏記録を調べてみた。

※注:この情報は恐らくこちらが出典と思われる。

Fujiko Hemming, Deaf Pianist – Kyoto Journal

バーンスタインの前にカラヤンにも会っていたらしい。

しかし、演奏を聴いてもらえず、うまくいかなかったとのこと。

しかし、最終的に、そのような演奏記録は見つからなかった。当時の演奏会の情報を総合し、ヘミングさんが聴いたのは1969年、ウィーン・ムジークフェラインザールで開かれたベートーヴェンの「ミサ・ソレムニス」の演奏会であり、日付や曲目の差異は彼女の記憶違いに由来する、という暫定結論に達した。

折しも、ちょうど5/4(土)にNHK教育テレビでヘミングさん追悼番組が組まれた。1999年に放送され彼女の存在を広く世に知らしめたドキュメンタリーの再放送で、彼女がバーンスタインとの出会いについて何か言及しているかが気になって見たところ、彼女はこんなことを言っていた。

その場所っていうのは、ベートーヴェンも演奏した会場なのよね。

だからすごいじゃない?天国に行っても忘れられないわよ。

1999年放送→2024.5.4再放送

https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009010648_00000

なんと。彼女がバーンスタインと会ったのはムジークフェライン・ザールだと勝手に思い込んでいたが、どうやら違うらしい。確かに楽友協会という団体はベートーヴェン存命中に設立されたが、有名なホールは1870年、つまりベートーヴェンの死から43年を経て建てられたのだ。つまり、1969年、ムジークフェライン・ザールでの「ミサ・ソレムニス」の後に、ヘミングさんがバーンスタインに会ってピアノを披露したという私の仮説は成立しない。

ウィーンに現存するホールで、ベートーヴェン自身が演奏(指揮)した場所と言えば一つしかない。アン・デア・ウィーン劇場である。1805年にベートーヴェンが歌劇「レオノーレ」の初演で指揮をしたことで知られている(現在、一般的に上演される改訂版「フィデリオ」の初演はケルントナートーア劇場)。

確かに、バーンスタインは1970年、ベートーヴェンの生誕200周年記念行事の一環として、まさにこのアン・デア・ウィーン劇場で歌劇「フィデリオ」を指揮している(オットー・シェンク演出、音源も残っている)。ヘミングさんの「3時間以上立ち見で聴いた」という証言は、歌劇「フィデリオ」の上演なら納得もいく。

であるならば、ヘミングさんがバーンスタインと出会ったのは、1970年6月10日前後、アン・デア・ウィーン劇場での「フィデリオ」の上演の際のことだった、と考えて良いんじゃないだろうか。「マタイ」同様に宗教曲である「ミサ・ソレムニス」ならともかく、なんで歌劇「フィデリオ」とがごっちゃになるのかは疑問ではあるけれど、めでたしめでたし。

・・・と思った矢先、YouTubeで、フジテレビが2001年に放映したドキュメンタリー(DVD化もされた)を見つけた。そこではこんなナレーションが流れる。

ここで一つの転機が訪れるのです(バック映像はムジークフェライン!)。

巨匠レナード・バーンスタインとの劇的な出会い。

1967年、世界的な指揮者バーンスタインは、ニューヨーク・フィルハーモニーの公演でウィーンを訪れていました。楽屋を突然訪ねたフジコさんは、自分のピアノを是非聴いてほしいと懇願、無我夢中でピアノを弾きました。

「私を抱いてキスをして、うんって言ってね『安心しろ』って言いましたよね」(ヘミングさん自身の談話)

バーンスタインの推薦によって、フジコさんはウィーンの、しかもシューベルト・ホールという一流のホールで、世界デビューというチャンスをつかんだのです。

https://tower.jp/item/1655572/

あれ?やっぱり会場はムジークフェラインなのか?いや、それよりも1970年じゃなくて、1967年?しかも、オケはウィーン・フィルではなく、ニューヨーク・フィル・・・。それに、「楽屋を突然訪れ」って話が違わないか?

頭が猛烈にこんがらがったので、まずはニューヨーク・フィルのデジタル・アーカイヴで1967-68年の演奏会記録を検索した(なんて便利なんでしょう!)。

確かにニューヨーク・フィルは1968年に欧州楽旅を敢行しており、9月4、5日にウィーンで演奏していた。1967年は何かの勘違いなのだろう。

ただし、演奏会場はウィーン・コンツェルトハウスである。ここは1913年にできた「新しい」ホールなので、「ベートーヴェンが演奏したホール」ではあり得ない。

曲目もベルリオーズの「幻想」やマーラーの5番をメインにしたもので、当然、合唱も参加しておらず、「マタイ」どころか「ミサ・ソレムニス」も「フィデリオ」もかすりもしない。それに、リハーサルでも聴かない限り、演奏会を聴くのに3時間もかからない。

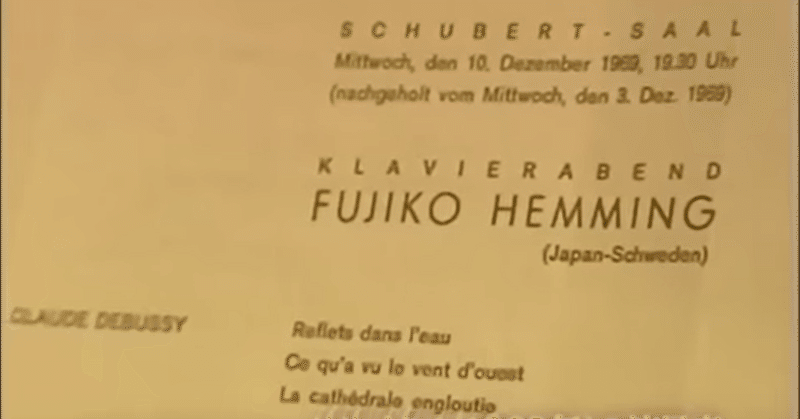

しかし、一つ強力な発見があった。ヘミングさんがウィーンで開くはずだったデビュー・リサイタルのチラシが映しだされていたのだ。バーンスタインにチャンスを与えられたものの、聴力を失ってキャンセルした幻のリサイタルは、1969年12月10日、シューベルト・ザール(コンツェルトハウスの小ホール)でおこなわれる予定だったようだ。チラシの最上部にウィーン・コンツェルトハウス主催という文字が見えるので、これが正規のものであるのは間違いなく、日付も正確なはずだ。

この「動かぬ証拠」から考えると、真相はこうだろうか。

1968年、コンツェルトハウスでの演奏会後、ヘミングさんはバーンスタインの楽屋を訪れてピアノを弾いた。彼女の演奏に打たれ、「私にすべてを任せなさい」と告げたバーンスタインは、すぐさまホールのスタッフに口利きをし、翌年(1969年)の暮れに小ホールでリサイタルを開くことを確約させた・・・。

翔け!フジ子・ヘミング 35年目の世界初挑戦 ~奇蹟のピアニスト独占密着https://tower.jp/item/1655572/

一年とちょっと後に、急遽リサイタルの予定をねじ込められるのか、少し疑問は残るが、これなら筋が通るし納得もできる。だが、では一体なぜ、1970年とか、「マタイ」とか、「ベートーヴェンが演奏した会場」とかいう情報がくっついてきてしまった(あるいはくっつけてしまった)んだろうか。

よりドラマチックな「美談」にするために話を「盛った」のでは?と私の心がモヤモヤしてしまう。何の必要があって、そんなことをしたのだろう。

一度疑念が湧いてしまうと、いろいろなことが気になってくる。

フジテレビの番組ではアポなしでバーンスタインの楽屋を突然訪問したことになっているが、既述の記載では、演奏会の少し前にバーンスタインに演奏を聴いてほしいと手紙を出していて、それを読んだかどうか本人に直接聞いたとある。話がかみ合わない。彼女の記憶が曖昧になっているのだろうか。

吉原真理さんの名著「親愛なるレニー」で明らかにされていたように、バーンスタインが受け取った書簡は事務所が管理しており、今はすべてアメリカ国会図書館に保管されている。調べればどちらが本当の話だったのかは判明するだろうが、そんな大事なことを「記憶違い」するなんてあり得るのだろうか・・・。

そして、そもそもなのだが、コンサートの後に多忙なバーンスタインに会って演奏を聴いてもらうことは、本当に物理的に可能だったのだろうか。いくつかの書籍で書かれていることだが、本番後の彼の楽屋はドアが開けっぱなしで、たくさんの人たちがひっきりなしに出入りしていたらしい。音楽家志望の若者がバーンスタインを囲み、朝まで大騒ぎをしていたようだ(岩城宏之のエッセイでも、来日時に彼が参加したパーティでの大騒ぎぶりが書かれていた)。

1968年のニューヨーク・フィルの公演は、何しろ外国からの来演だった訳で、演奏会前後の楽屋は相当にごった返したはず。音楽家仲間、政治家や大使館スタッフ、彼の友人やその家族、そして彼の取り巻き連中が頻繁に出入りを繰り返していただろう。楽団員との細部の打ち合わせもあったかもしれない。

また、従来説の1970年6月は、超重量級プログラムの演奏会(弾き振りとブルックナーの9番)と、世界から注目の集まる新演出オペラのリハーサルと本番を過密スケジュールの中で同時進行でこなしており、バーンスタインは殺人的に忙しい日々を過ごしていたはずだ。そんな状況の中、彼に音楽家の卵のピアノを聴く時間があったかどうか・・・。まあ、超人バーンスタインなら、あり得ない話ではないかもしれないけれど。

フジコ・ヘミングさんとバーンスタインとの出会いについて、何やら余分な情報が紛れ込んでいるせいで、それが事実だったのかどうかすら疑う気持ちが私の中で湧きおこってきた。

しかし、もう十分だ。1968年説をとれば、話としては十分に筋が通る。それだけでも、ヘミングさんの才能、そして、それを瞬時に見抜いて援助の手を差し伸べたバーンスタインの器の大きさがわかろうというものだ。それに、十分にコマーシャリズムが喜ぶ「美談」である。

彼女が一つのエピソードにさまざまな「謎」を紛れ込ませたのは、恐らく彼女の一流のセルフブランディングの「戦略」だったのだろう。それ自体は悪いことではない。

彼女の数奇な人生は既に「物語」だが、それをより効果的に輝かせるために何をすれば良いか、彼女は正確に分かっていたのだろうと思う。だから、彼女の悲劇のエピソードに「箔」をつけるには、オーケストラはウィーン・フィルでなければならず、曲目も「マタイ受難曲」のような「聖典」でなければならない。会場もベートーヴェンがかつて演奏したという由緒正しいホールである必要があったのだ。おそらく。

いや、大した度胸だと思う。決して豪勢とは言えない住まいで、猫だけと暮らす彼女の姿は確かに素朴でピュアに見えていたけれど、何しろ人生の後半であれだけの「逆転劇」を成し遂げた人である。しかも、何にも物怖じせず、最後の最後まで自分のやり方を貫いて逞しく生き抜いた。彼女のビジネスセンスは類稀なものであり、ビジネスモデルも強固なものだったとしか言いようがない。

ただ、彼女のような存在は、今後は現れにくいのかもしれないと思う。あらゆる情報が可視化されてしまうので、彼女のようにミステリアスな存在として突如現れて人気を博し、そのまま不可思議な存在としてあり続けるようなことはもはや極端に難しくなってしまったからだ。

見方を変えると、今後このようなアーティストが登場したとき、ジャーナリズムと、私たち聴き手がどう反応すれば良いかが問われることになるのだろうと思う。もしも彼ら彼女らが自己申告するキャリアにフィクションが紛れ込んでいたとき、それでも「音楽さえ良ければそれでいい」と無視し、音楽を純粋に楽しめるかどうか。難しいだろうか。10年ほど前、日本のクラシック音楽界を騒がせた事件が脳裏をよぎる。

ただ、フジコ・ヘミングさんとバーンスタインの件について言えば、彼女は確かに「謎」をまぶしたけれど、それらはきっと誰も傷つけず、悲しませはしないだろう、ということはとても重要である。

ヘミングさんは、フジテレビの番組の中で、バーンスタインを師と仰いでいるばかりか一方的に恋をしたとまで言っている。だからこそ、彼からもらったサインを後生大事に持ち、ニューヨーク公演の際には欠かさずお墓参りしていた。それほどまでに、彼に心酔しておられたのだろう。その点においては、バーンスタインの熱狂的なファンを自認する私も、立場こそ違え大いに共感できる。

ともあれ、フジコ・ヘミングさんを通して、私も敬愛してやまないバーンスタインの活動をデータとして追うことができて楽しかった。

特にウィーン・フィルの演奏記録を見ていて、音源が残っていたら是非聴きたい!と思うものがいくつかあった。例えば、1981年にベーレンスを独唱者に迎え、ブラームスの交響曲と並べて演奏した自作の交響曲第3番「カディッシュ」、1979年にウィーン国立歌劇場のアメリカ引っ越し公演で演奏した「トリスタン」抜粋などだ。

そして、私自身、ヘミングさんというピアニストについては何も知らずに来たけれど、こんなにも多くの人の心をとらえ、慕われていたのかとさまざまな文章や記事から教えられ、圧倒された。そのことだけでも、いろいろ調べた甲斐があった。これまで彼女の演奏とは縁がなかったけれど、それがどのような音楽で、彼女を愛する人々に何を与えたのかを考えてみたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?