キノコの同定できるかな?(2)

これも、特徴がはっきりしているので、比較的わかりやすいほうなのだろうと思う。

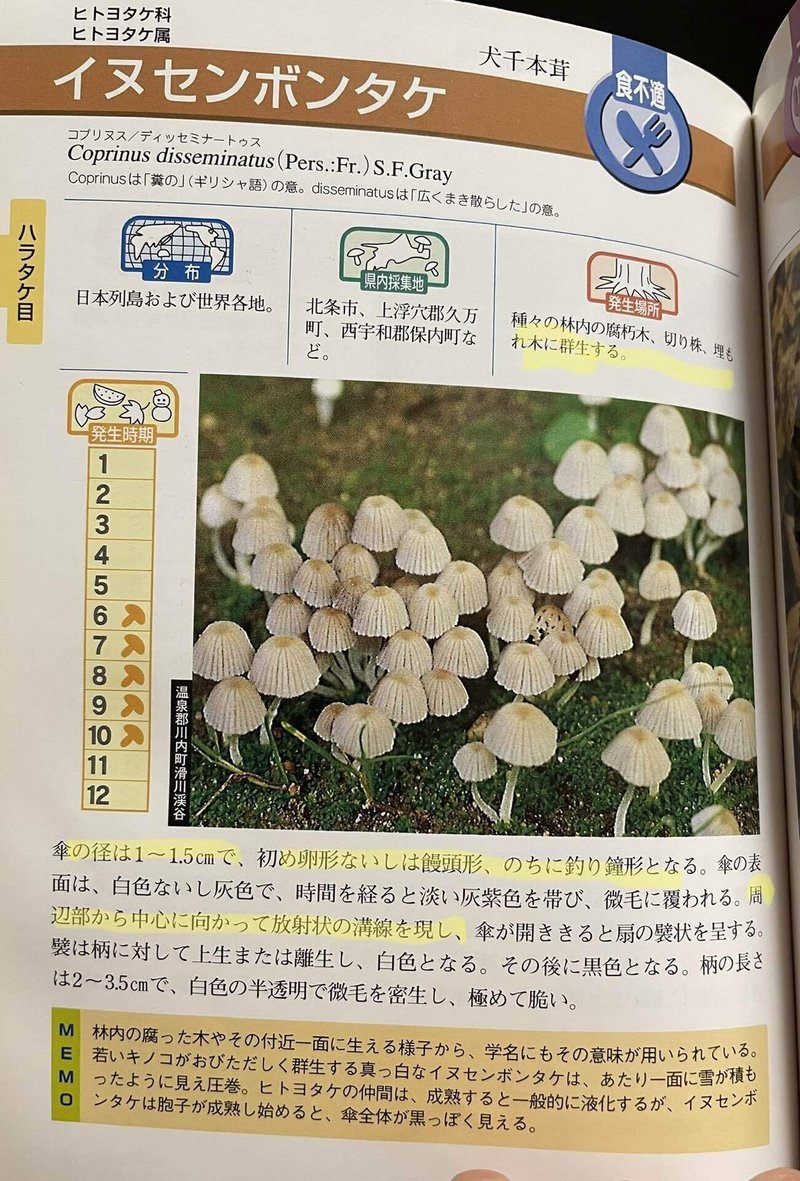

たぶん「イヌセンボンタケ」。

食べられないキノコだ。

ついでに。

前回、キノコの話を書いた時に、「スギやヒノキにはキノコが生えない」と書いた。

この、イヌセンボンタケは、ヒノキから生えているので、思い切り間違いであったことがわかる。

しかし。

スギやヒノキには、キノコが生えにくいという記述を見つけたので、残しておく。

もともとスギやヒノキは、共生関係を結んでいる菌根菌がカビの仲間であり、広葉樹のようにキノコ(子実体)を作る菌類が共生しているわけじゃないから、キノコが生えにくいんだって。

生きてる時に共生関係にあった菌類が、死後も優位にあるってことなんだろうか。

勉強になるなあ。

きのこはアカマツやモミの林、あるいはブナやコナラ林などではよく見かけますが、スギやヒノキ林では、ほとんどきのこを見かけることはありません。

その原因は、樹木の根に共生する「菌根菌」の種類が異なるためです。きのことカビや酵母は「菌類」と呼ばれ、植物にも動物にも属さない、地球上の第3生物ですが、植物の根に共生する菌類が「菌根菌」です。菌根菌は、土壌中のリン(P)や窒素(N)などの養分を植物に供給する代わりに、植物が光合成により得た糖類をもらって生育しています。

アカマツの根には、マツタケ以外にアミタケやベニタケの仲間など地上に胞子飛散のための「器官」である「子実体」を形成する様々なきのこ(外生菌根菌:菌糸が植物の根の細胞内へ入り込まない)が共生しています。もちろん、スギやヒノキの根にも菌根菌は共生しているのですが、しかし、これらの樹木には「きのこ」ではなくカビの仲間の「グロムス菌」と呼ばれる菌根菌(内生菌根菌:菌糸が植物の根の細胞内へ入り込む)が共生しているため、胞子飛散のための子実体(きのこ)を形成することはありません。そのため、カビの仲間の菌類と共生関係にあるスギやヒノキ林では、きのこを見かけることはほとんどないのです。

最後まで読んでくださって、本当にありがとうございます。 サポートは、お年玉みたいなものだと思ってますので、甘やかさず、年一くらいにしておいてください。精進します。