ドイツ語でノンバイナリーを表現したい時の人称代名詞

英語圏の映画やドラマを見ていると、ここ数年でノンバイナリーの登場が急増していることに気づきます。ノンバイナリーとは、自分の性別を決めないことです。女でも男でもないカテゴリーです。有名な例では、台湾のデジタル相オードリー・タン氏がノンバイナリーです。

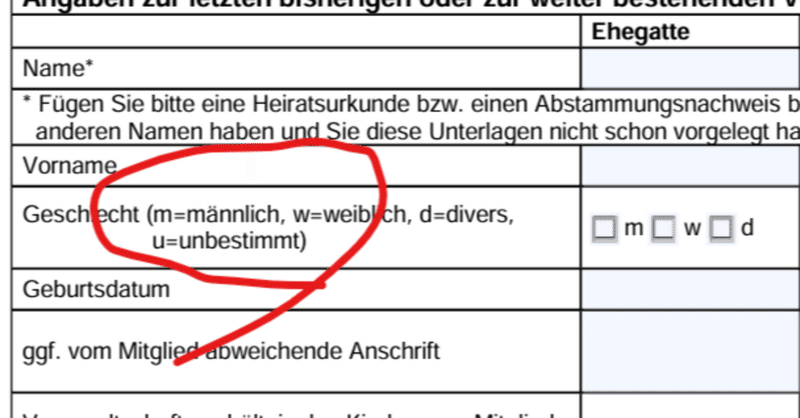

ドイツでも、書類を書く時には大抵性別欄が設けられているのですが、女と男に続く3つ目のオプションとして、最近は「divers」が選べるものもあります。ただそこは書類によっても異なるようで、例えばビザ申請書類では従来通り男女しか選べないようになっていました。それに対し出生届では、従来の2種類の性別に加えて、「keine Angabe(無回答)」と「divers(男でも女でもない)」も選べるようです。2018年の法改正でそのように決まったということです。

日本では夫婦別姓すらまだ議論段階なので、ノンバイナリーや同性婚が認められるまでには、私の予想だとあと500年くらいかかります。世界経済フォーラムによる2023年のジェンダーギャップ指数レポートで日本は世界125位だそうですから、望み薄ですね。なおドイツは6位で、いかにも進んでいる感じがします。アジアで一番トップはフィリピンの16位です。日本は隣国の韓国(105位)、中国(107位)にも水をあけられています。最下位のアフガニスタン(146位)よりはちょっと上なのが日本です。

そしてこのノンバイナリーの潮流はアメリカから広まり、英語圏ではけっこう認知がされてきているように思います。(詳しくないので印象論ですが。)その理由ひとつに、ノンバイナリーを表現するために代用可能な人称代名詞「they」の存在があると思います。ノンバイナリーな人々は性別がないので、「she/彼女」、「he/彼」と呼ばれるのではなく、性別の区別をしない「they」で呼ばれることを選好します。「they」という単語は昔からあるので、そこに最近新たな意味が加わったことになります。新たな意味というよりは、昔から「they」は相手が誰だかわからない時の単数形人称代名詞としても使われてきた歴史があり、その使い方がノンバイナリー的文脈で復活したというのが正しいようです。なお、動詞は「are」のままです。

ここらへんは日本語ではピンとこない感覚かもしれません。日本語でその場にいない人について話題にするときは、固有名詞(~さん)を一度使い、あとは主語を省いたりするので、あまり彼や彼女といった代名詞を使いません。そういう意味で日本語は案外ノンバイナリーに優しい言葉だったりするのかもしれません。

しかし英語やドイツ語では、必ず「彼」、「彼女」という言い換えをするので、ノンバイナリーを3人称でどう表現するかということが重要になってきます。英語はそれを「they」の転用という形で解決しましたが、ドイツ語のネックは、英語の「they」にあたる複数形の「sie」という代名詞が、単数形の彼女の代名詞「sie」と同じであることです。そのため、女性を意味する代名詞をノンバイナリー用に転用することは難しいのです。難しいというか、ナンセンスです。

ドイツ語は男性女性中性の3つの性があるので、中性の代名詞「es」を転用してもいいのかもしれません。でも「es」は、「それ」というニュアンスで物を指す代名詞で、人称代名詞ではありません。これをノンバイナリーに使うと軽蔑的な意味が入るのと同時に、用法が違うことから、意図していることが相手に伝わらない可能性もあります。日本語でも人を指して「あれ」、「それ」とは普通言いません。

それをドイツ語圏のノンバイナリーがどう解決しているのかなということが気になったので調べてみました。統一単語・統一見解はないようで、以下のようにいくつかのバリエーションがあり、総称して「Neopronomen(ネオ代名詞)」と呼ばれています。

- dey (英語のtheyから)

- sier(ドイツ語のsie + er)

- xier(sierの別バージョン)

- hen(スウェーデン語のネオ代名詞から借用)

更にこれらが1格~4格の間で活用され、それとは別に関係代名詞もあるので使い方が複雑です。そしてまだ一般的な認知度が低いので、ジェンダー意識の高い人が活用をマスターしても、相手がそれを理解できるかどうかは別問題です。

英語の映画やドラマに出てくる「they」のドイツ語訳や字幕も、それぞれの翻訳者が工夫をしながら試行錯誤をしているようで、そこも統一的表現はないそうです。

というわけで、厳格な性の区別に縛られ、ドイツ語にはノンバイナリーを表現できる人称代名詞がまだないというのが今日の結論です。しかし下地はできているので、そのうちノンバイナリーのトップアイドルが出てきて、若者の間で特定のネオ代名詞の認知度が一気に広まったりということはありそうです。

代名詞とは別に、性別がある呼びかけをどうするかということも今後の課題としてあります。要は「Ms」、「Mr」、「Frau」、「Herr」ですね。英語では「Mx」という表現が広まりつつあるようですが、ドイツ語は代替単語が見つけられずにいるようです。そのため、もう敬称なしで名前だけで呼べばいいんじゃないという意見がネットで散見されます。日本語はジェンダーニュートラルな「様」、「さん」、「殿」があるので、そういう議論とは無縁でいられます。

社会学、言語学とからめてここらへんの話を論文にまとめると面白いかもしれませんね。ドイツ語をメインに英語と日本語をからめたら、ページ数も稼げそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?