アメリカの格差と分断の背景にある自治体内での福祉予算循環

この数日アメリカで人種問題が激しいデモとして表出している。この問題が起きる原因について、畠山勝太氏の下記のエントリが「もっとも深堀りしている」というのが私の見立てである。このような良質な言説がnoteでしか共有されないというのは私も悲しむところである。

上記エントリでは、「なぜ人種別に住むところが分かれ、教育や治安が悪化するのか」についての説明は、固定資産税が教育予算となる事を氏の過去の記事で説明済みという前提でややあっさりめに下記のように説明されている。

土地と教育予算の結びつきを始めとする、教育システム内に張り巡らされてしまった人種間格差を維持・拡張してしまう仕組みを徹底的に取り除く必要があります

本記事では、畠山氏の記事で説明される「土地と教育予算の結びつき」――あるいは堂本かおる氏の記事におけるsystemic racism=構造に内在された人種差別――について、より一般論に近い立場から補足的に説明する。

アメリカにおける自治体の貧富の差と再分配の停止

畠山氏のいう「土地」とは、基本的には地方行政で予算をプールする自治体と言い換えることができる。福祉や再分配の中には自治体の税収・支出を通じて行われるものがあるが、アメリカではこれが機能を損ねつつある。

この端的な例が「自治体レベルのゲーテッド・コミュニティ」である。NHKが2014年に特集した例では、高級住宅地に住む富裕層が再分配を嫌って自分たちだけの市となるよう独立し、分離以前の自治体に合った貧困層への再分配機能――例えば公共の警察や学校の運営費用を金持ちが多めに出し貧乏な人は少なくてよいという仕組み――を停止させ、自分たちだけ減税するという話が紹介された。

独立運動の中心は高級住宅地に住む富裕層。その動機は「所得の再分配」に対する不満……自分たちで「市」の境界線を決め……法にのっとり独立……税収が少なくなった「郡」では、福祉サービスの予算を削減。貧困層が打撃を受けている。

――「“独立”する富裕層 ~アメリカ 深まる社会の分断~」 NHKクローズアップ現代 No.3488 2014年4月22日(火)

自治体間の人種分離

こういった自治体間での所得格差の拡大時には、しばしば低所得側=黒人(+ヒスパニック)、高所得側=白人(+アジア人)という人種による分離が付随して出てくることがある。例えば全米の都市圏の人種別居住プロットを見ると、人種ごとにブロックを作って居住する傾向がみられる。

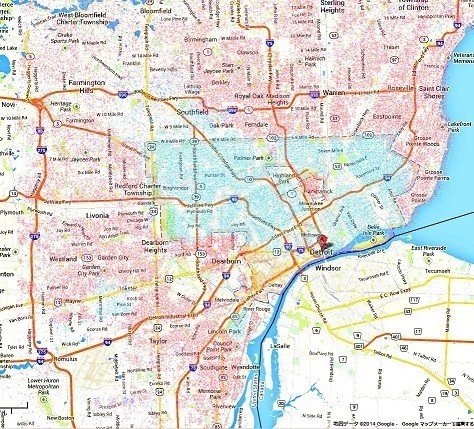

この人種ごとのブロックは単に「似た者同士で集まろうとした」といったものではなく、自治体による福祉を通じた再分配と密接な関係を持つ。それが端的に表れているのがデトロイト都市圏である。デトロイト都市圏の人種別居住地プロットを自治体の境界線と重ね合わせると、狭義のデトロイト市の中には黒人だけが住み、周辺自治体には白人が住んでいて、両者が自治体境界で分かれていることが分かる。

※人種別居住地のプロット(赤=白人、青=黒人、橙=ヒスパニック)と市の境界線(google mapsによる)を重ね合わせたもの。図法が違うものを画像的に合成したので多少ずれているが、実際には人種のセグメントと市の境界線はきれいに合う。デトロイト市の中にある島状の白人居住地域は飛び地の別自治体である。デトロイト市程度の大きさの場合、貧困層は公共交通機関で職場までたどり着ける地域に住み、車が買える程度の中流~富裕層は郊外に住み、この結果インナーシティが貧困化するケースが多い。

狭義のデトロイト市は2013年に財政破綻したが、これは大都市圏の中でも豊かな白人はデトロイト市を出て、貧しい黒人だけをデトロイト市に押し込め、再分配を拒んだために起きたことである。財政破綻したデトロイト市では、当然ながら学校にしても警察・消防にしても、まともな自治体機能が期待できなくなっている。

豊かな白人(やアジア人)が再分配の負担から逃れて自分たちだけの自治体に住み、黒人(やヒスパニック)は警察や学校など自治体の基本機能が予算不足で停止した「修羅の国」に押し込められている――これがアメリカにおける人種間格差の基本的な構図になっている。Black Lives Matter問題にしても、そもそも彼らが「修羅の国」にいるからこそ警察の標的になる側面はあり、その遠因と言って過言ではない。

学区制と地価の壁、それが生み出す分断と格差

上記例は市区町村レベルという日本人にもなじみのある単位で説明してきたが、アメリカではもっと細かく、学区という単位に分かれて同様の構造が展開される。都市圏別人種居住地プロットではデトロイト市以外では自治体別の区分けに沿わない場合があるが、その場合はほぼこの学区に従って区分けが起きている。これは、学区の教育委員会に徴税の権限があって固定資産税で学校が運営されているためである。

アメリカでも同様に、住所によって子どもの通学する学校が決められます。……アメリカは日本以上の学歴社会です。学歴によって、生涯年収や、ひいては社会の中で所属する階層が大きく変わります……親はなんとかいい学校に子どもを入学させようとします……不動産価格が高くなると、今度はそれを買える収入がある人たちだけが集まるため、一層、不動産価格が上がります……固定資産税の半分近くは、その地域の学校予算に使われています。そのため、ランクが高く、設備のいい学校のある学区では固定資産税が高い傾向にあります。……道1本をはさんで、こちらとあちらで学区が異なっており、そのために、隣の地域なのに物件価格が2割も3割も違う、ということも決して珍しくないのです。

――ブロドスキ・ザクリ「アメリカ不動産の価格を大きく左右する「学区」とは?」2019.5.29

学区別の所得階級の分離は、格差の相続に影響を及ぼしていると考えられる。

まず単純に、教育にかける金の違いによる直接的な学歴格差への影響である。「アメリカは日本以上の学歴社会」であり「学歴によって、生涯年収や、ひいては社会の中で所属する階層が大きく変わ」るため、親が投じる教育費が子の所得に強く反映され、格差が相続される。畠山氏はこれに加え、教育委員の質も学区住民の平均学歴に左右さえ影響を与えると指摘している。

次に、「不動産価格が高くなると、今度はそれを買える収入がある人たちだけが集ま」るため、一度格差が発生すると、不動産価格(ローンを組む際の統計的差別や公営住宅の立地と、不動産価格を維持するため頻繁に設定される集合住宅規制条例を含む)を媒介として学区別の格差構造が自己強化される仕組みになっている。コミュニティの分離を促すメカニズムが存在しているのだ。

そして、低所得者が集まるとどうしても窃盗などが増加しやすくなるうえ、警察などの予算も郡や市レベルの固定資産税で賄われるため、低所得者が集まる地域では警察機能も低下する。これにより高所得層はますます「低所得者のいない安全な街」に移ろうとする。こういったプロセスを通じて地域ごとの治安格差が固定資産税を通じて増幅される。治安の悪化は少年の非行化を促進し、予算の少ない学校は少年の非行化阻止をすることができず、両者が絡み合って格差の世代間相続を増長する。

この節までで述べた通り、アメリカにおける自治体別の格差は、本質的には所得格差に由来するものである。これがなぜ人種格差と結びつくかと言えば、この節で述べた通り、それが学校・警察を経由した格差の相続装置であり、一度生じた格差を時間が経つごとに拡大させるエンジンになっているからである。公民権運動後やラテンアメリカからの移民直後にあった所得格差やそれまでの差別で生じていた居住地の非均一性が、自治体と結びついた格差拡大メカニズムに取り込まれることで、自治体別に人種が分かれ大きな所得格差が残存するという現象として観測されるわけである。そして温存された所得・治安格差は、さらなる統計的差別や偏見の温床となり、差別を残存させることになる。

なお、日本でも都市部における私立学校への入学選択などで同様の問題はあるのだが、警察などの治安機構や公立学校の教育委員会等は都道府県単位で運営されており、学区といった市町村より狭い単位で格差が生じるようなメカニズムにはなっていない。アメリカも本気でこの問題を解決したいならば、学校や警察の予算について少なくとも州レベルでプールするようにすべきだろう。ただ、畠山氏も指摘するように、州ごとの教育格差も大きいうえ、予算を学区や郡などの小さな単位から大きな単位へ付け替えることにも抵抗があるようである。

この記事はその通りだけど州政府ではなく連邦政府が格差を解消しに行かないと、学力で言えばアーカンソーは途上国レベル、マサチューセッツはフィンランド並みと、州間の格差も半端なく大きいので、南部のバカ!×New Englandのスノッブ!、という火種が残るんだよね(1/3)https://t.co/zFZQSp1uCN

— 畠山勝太/サルタック (@ShotaHatakeyama) June 9, 2020

アメリカン・リベラルの欺瞞

さて、冒頭でも記事を紹介した畠山氏は、(アメリカ的)リベラルな気風が強く反人種差別を声高に訴えるワシントンDCや、あるいはカリフォルニア州で、自治体・学区を通じた人種格差が強く観測されることを批判している。この点については、私もデトロイト市について書いた記事で同様の感想を抱いている。

カリフォルニアは、白人とアジア人の教育水準は高いですが、黒人とヒスパニックの教育水準が低いので平均値を取ると教育水準が低くなるんですね。同時に、カリフォルニアは黒人とヒスパニックをえげつなく隔離しきっているので、白人やアジア人にはそれが見えないんですよね。https://t.co/Z881xkaFMn pic.twitter.com/d72qfQ3QEJ

— 畠山勝太/サルタック (@ShotaHatakeyama) January 1, 2018

ワシントンDCやカリフォルニア州は高学歴の富裕層が多い。富裕層は不動産価格を通じて人種格差を拡大させている「主犯」である。一方で(アメリカでは)高学歴の富裕層ほど(アメリカ的)リベラルでポリティカル・コレクトネスを支持し人種差別反対を訴える。

治安のいいところに住みたい、我が子に子供にいい教育を与えたいというのは、誰もが持つ小市民的願望でそれ自体を非道徳的と非難することではないだろう。だがそこから生み出される行動は、アメリカの自治体予算システムを通じて、確実に黒人から教育機会を奪い犯罪者になるよう追いやっている。それはアメリカにいればある程度見えてくることであるはずだが、畠山氏は別記事にて、エリート学校において厳しい競争を科すことで実力で勝ち取ったと意識を塗り替える「洗脳」があると指摘している。

少なくない数の入学生は、親の資産力により自分たちがこのような特権にあずかれるということに、戸惑いとも、葛藤とも、何とも表現しがたい感情を抱いている。だが、そんな子供たちも、このエリート学校を卒業する頃には自分たちは特権にあずかるに相応しいと考えるようになる……エリートスクールの在り方が、子供たちが、親の資産により受けられた特権を親の資産ではなく自分がそれに相応しいから受けられた特権だと勘違いないしは洗脳されて卒業していくプロセスに大きく影響している。

――畠山勝太「アメリカの大学生はよく勉強する」は本当か? 実は3人に1人が… トップスクールとそれ以外の「大格差」 2019.04.02

アメリカの教育システムを見ている立場の人が、リベラル富裕層たちの差別反対言動を空虚な欺瞞として見てしまうのは、必然であるように思う。口では人種差別反対と言っているが、我が子には今ある豊かさ=格差よりさらに大きい豊かさ=格差を享受してほしいと願い、それが実現するように行動しているのだ。もう少しいえば、本来格差拡大を止める政治的立場にいる左派の指導層が、トップ大学のアファーマティブアクションといった黒人の大半に届かない対策に熱中し、本当に効果がある初等中等教育での格差対策のテコ入れをスポイルしてしまっているために、人種間格差の解消が政治的に解決不能になっているようにも見える。これもこれを知る人が怒りを感じる理由ではあるだろう(そういった人たちは当然ながら差別を当然とする人、白人至上主義などは論外として扱っている)。

本気で「Black Lives Matter」に取り組むなら、低所得の学区で少年の非行化を阻止するに足る十分な教育予算を分配すべきである。そのためには学区や市、郡といった狭い自治体で予算を回すのではなく、連邦政府や州などより大きい行政単位で予算をプールし、むしろ貧困地域にこそ重点的に予算を回すべきだろう(ジョセフ・ヒースはこれは寄付などではなくデュープロセスで解決されるべきだとしている:参考)。人種平等を本気で考えている人たちは、東西海岸のアメリカンリベラルたちがこのシステム変更を訴えだすかどうかで、その本気度を測っている。

この記事を読んでサポートなりしたいと思った方はこの記事ではなく畠山さんの記事にサポートしてください。ネパールの教育支援のために使われます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?