浅丘ルリ子トーク&シネマ②

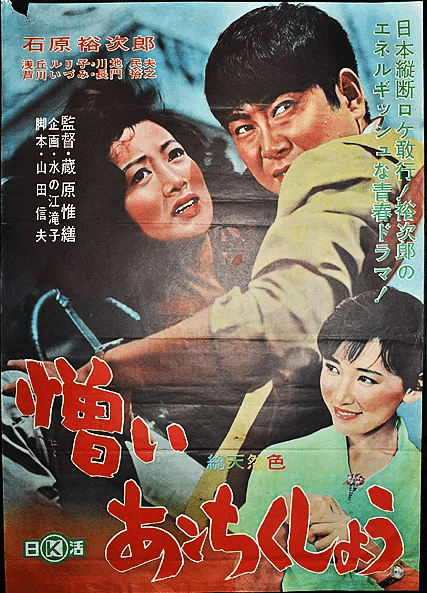

2024年5月13日(月)に東京・有楽町I'm a showアイマショウで開かれたイベント「~浅丘ルリ子 トーク&シネマ~『1960年代日活映画☆浅丘ルリ子』」の午後の部は映画「憎いあンちくしょう」(1962:蔵原椎繕監督)で浅丘さんのトークもあった。

この映画は恋愛映画でも毛色が変わっている。東京から九州まで石原裕次郎演じるタレントがジープで旅をして、マネージャー役の浅丘さんがそれを追いかけるという一種のロードムービーだ。

浅丘さんは語る。「私は一回も車を運転したことがありませんでした。じゃあ免許が要りますねって言って、実家が調布にあったんです。ちょっと練習しようと思って知り合いに車を借りて田舎道で教わったんですけど、あっちにぶつかったりこっちにぶつかったり」。

「本番でもガソリンスタンドにぶつけたり、カメラマンさんにぶつけて青あざを作らせちゃったり。オープンカーなので(俳優の)代えがきかなくて、全部写るんで大変でした」と浅丘さん。

でも「蔵原監督には上手に撮って頂きました。監督にはすごくあこがれて恋心を抱いて片想いでした。好きだと思ってると監督がどんなことをおっしゃってもやりました。とても楽しくてあっという間に終わっちゃった」。

浅丘さんは裕次郎さんの車のあとをジャガーで追いかけていたので「顔も埃だらけになって、そんなに直すことも出来ない。でも見てみると、そんなでもなくて、大変な映画でした」。

撮影中の見物人が多くて大変だったという。「大阪の駅なんか特に大変でした。見物人の方々が沿道にずらっと並んでる。その中だとカメラに入ってしまうので、もっと先に(行って撮影しよう)って、先に行ってから撮るようにしました」。

映画の場面で鏡の前で典子役の浅丘さんが下着姿になって「全然いかしているわ」とつぶやくシーンがある。「あの頃、蔵原監督だとなんだかすぐ脱ぐんですよ。なんでこんなに私みたいな身体なのに脱がさなきゃいけないのって思いながらやってました」。

映画が進むにつれ、恋人同士がいろいろな制約あるなかで微妙に変わっていく。正面から向き合って自分の気持ちを語れる女性の話だ。「難しかった。どこまでどう出すかって監督にいろいろと教えてもらっていた」。

そういう蔵原監督のスタイルは欧米映画に影響を受けていたという。「やっぱり向こうの映画って凄いなって。こどもの頃からたくさん見ました。どっか洒落ていて、日本のようにべたべたしてなくて、乾いていて。蔵原監督もいろんな映画を見ていて日活にも違ったものを持っていらした」。

小林旭さんとのラブシーンは一回もなかったが、浅丘さんは「会社の命令だったんです。旭さんとは抱き合ったり、ましてやチューなんてです。だから(旭さんは)イライラしてました」。

この映画はロードムービーだが、社会性も帯びていた。主人公はある女性が文通で「純愛」を育んできた九州にいる相手の男性に車を自ら運転して届けるというのが筋なのだが、これに群がるマスコミが事細かに描かれており、マスメディア批判にもなっている。

そう、そのことに本当は興味も関心もないのに読者の興味を引いて読まれるだろう見られるだろうというだけで群がって追いかけるマスコミ。それを淡々と描くことで、結果として強烈な批判となっている。

監督は当時、勇気がいったことだろう。

あと男女の描き方だ。男は夢見がちだが女は超がつくぐらいの現実的。そう裕次郎と浅丘さんはそういう描き方をされてゆく。

そして最後のほうで裕次郎さん演じる主人公が「愛って言葉だけじゃないんだ」という。これはそれまで映画で描かれた男女の見方を逆転させる。

そう、愛と恋とか言葉だけじゃなくって、この世はマテリアルワールドなわけで、みんな身体があるのだ。じゃあなんで、それを使った行動で示さないのかって。それは単にセックスのことだけを言っているわけではない。

でも最後の最後に「肉体的な関係は結ばない」としていた裕次郎と浅丘さんが緑の上で抱き合ってキスをすることにつながっていく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?