12月15日 バスとタクシー、営業収入が多いのは?

視野を広げたい、が、どうしても自分が携わっている仕事中心になってしまう…

そんな問題意識をお持ちの方に、その日にちなんだ過去の事象をビジネス視点で掘り下げています。普段の仕事や興味の範囲を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。

→部分は、頭の体操する上での自分に対する質問例、です。

1925(大正14)年のこの日、 東京乗合自動車により日本初の定期観光バスである「ユーランバス」の運行が開始されたことを記念して「観光バス記念日」とされています。

ちなみに最初の観光バスのコースは皇居前~銀座~上野のコースだったそうです。

感染症で影響を受けた業種は幅広ですが、その一つにバス事業者もあります。

特に観光バス含む貸切バス事業者は厳しい状況に置かれています。

「今しかできない!バスで作る巨大迷路体験」を行なって話題となったはとバスも直近の決算(6月末決算)では10億円の赤字決算となっています(出典:同社第80期決算公告)

さて、バス、ですが、そもそも市場規模はどれくらいなのでしょう?

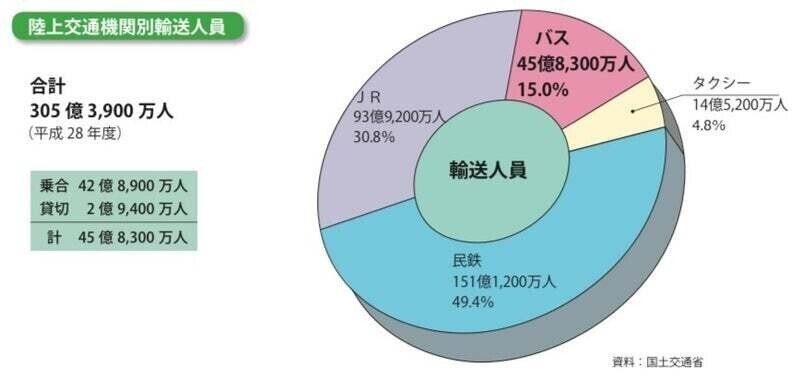

コロナ禍前の平成28年度の数字になりますが、国土交通省によると、輸送人員数で見ると、陸上交通機関の中でのシェアは15%。うち9割以上が「乗合(定期運行の路線バスですね)」が占めていていわゆる貸切バスは1割未満です。

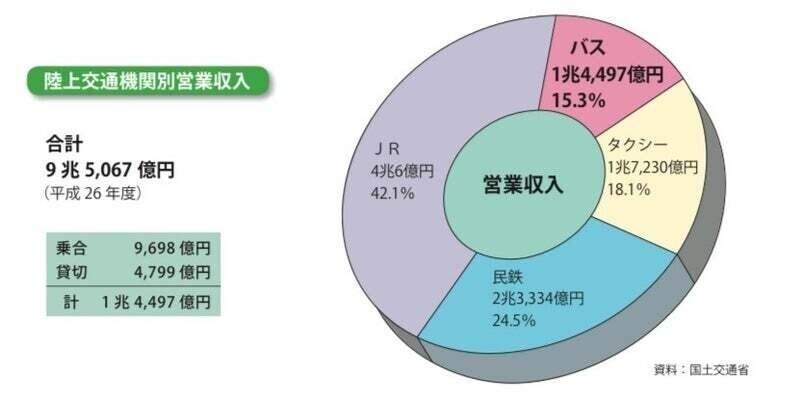

ちなみに、営業収入でのシェアも15.3%となっており、こちらは貸切が3割を占め、単価としては貸切バスの方が高いことが分かります。

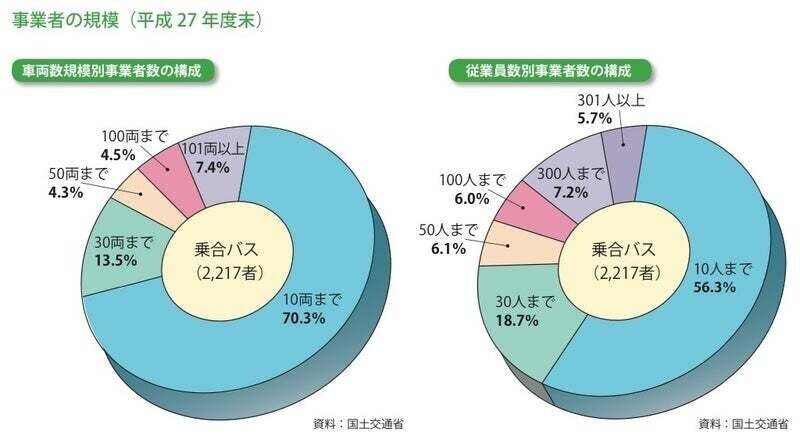

また、乗合バス事業者数は2,217事業者あり、保有車両数10両までの事業者が7割、従業員数が10人までの事業者が5割超となっており、小規模な事業者が多くある業界です。

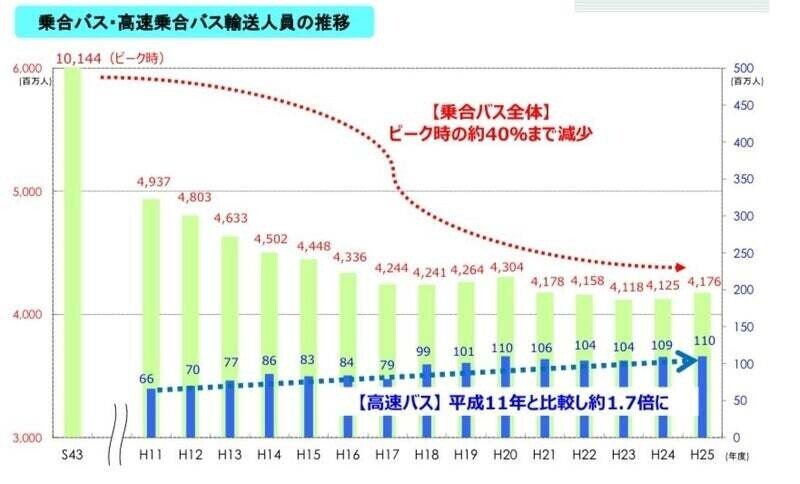

このようなバス業界で唯一成長している分野が「高速バス」です。平成25年のデータとちょっと古いのですが、乗合バス全体が減少し続けている一方で、高速バスは平成11年比1.7倍になっています。

また、今後の成長分野として、「Maas市場」が期待されています。国土交通省の国土交通政策研究所による定義は、以下の通り。

ICTを活用して交通をクラウド化し、公共交通か否か、またその運営主体にかかわらず、マイカー以外のすべての交通手段によるモビリティ(移動)を1つのサービスとしてとらえ、シームレスにつなぐ新たな「移動」の概念

ただし、この試みは現時点でははっきりとした成果は得られていない段階です。

→零細事業者が多いバス事業。足元の厳しい経営環境もあり淘汰が予想される。一方で、モビリティという観点では技術の進歩により停留所ではないところで乗り降りを可能にするなど将来性も期待される。

地方の高齢者の移動の自由を確保する意味合いでも収益化できれば大きな社会的意義があると考えられるが、どのようなビジネスが考えられるだろうか?

最後までお読みいただきありがとうございます。

過去の投稿は以下にまとめていますので頭の体操ネタに覗いていただければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?