「質問」や「問い」を学ぶための入口を4つに分類してみた

どうも!きどっちです!

この夏ごろから時間を見つけては探求していた「問いづくり」や「質問力」について、現時点での考えなどをまとめてみたいと思います。

もちろん、個人の見解などもたくさん盛り込まれているのでツッコミどころ満載ですが、温かい目で見守っていただきつつ、みなさんの「問いづくり力」「質問力」のヒントになればうれしいです^^

ちなみに、8月ごろに実施したQFTと呼ばれるワークショップをやってみたレポートです。どんなワークショップなのか?個人的な感想は?ということは、こちらのレポートもぜひ読んでみてください☆

QFTを使って「質問づくり」のワークショップをやってみた【レポート】

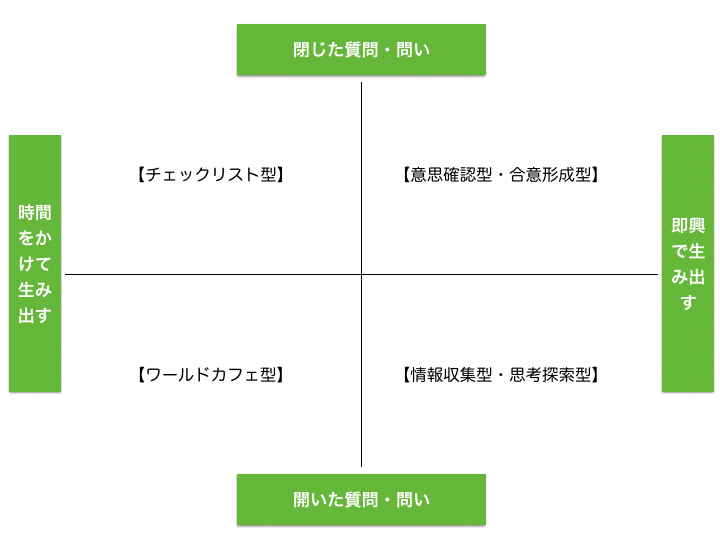

今回僕が着目したのは、「問い」や「質問」のスキルのようなものを学びたい方々には大きく4つのパターンがあるということです。

その4つのパターンは縦軸と横軸を以下のように分けてみました。

縦軸:閉じた質問・問い ⇔ 開いた質問・問い

横軸:時間をかけて生み出す ⇔ 即興で生み出す

この図のように四象限に分けることで、それぞれのスペースを

● 意思確認型・合意形成型

● 情報収集型・思考探索型

● ワールドカフェ型

● チェックリスト型

の4つにパターン分けをしてみました。

以下、それぞれについて簡単に解説していきます。

意思確認・合意形成型

こちらは「即興で生み出す」「閉じた問い・質問」です。

使用頻度:★★★☆☆

難易度 :★★☆☆☆

(上記の星は、個人的見解です。)

想定している場面としては、会議や面談などの場面で「これでいいですか?」「誰がやりますか?」「AとBだったら、Aということでいいですか?」「来週までにこれをやってこれそうですか?」など、相手やグループ全体での意思確認もしくは合意形成をするための質問です。

情報収集型・思考探索型

こちらは「即興で生み出す」「開いた問い・質問」です。

使用頻度:★★★★★

難易度 :★★★★☆

(上記の星は、個人的見解です。)

想定している場面は、一対一の面談(1on1など)やワークショップなどでグループに対して即興で問いかけたり、会議で司会進行役が全体の雰囲気をみながら問いかけたりする場面です。

ここの分類は、「他者の意見を引き出す」「他者にハッとした気づきを促す」ことを目的としているパターンが多いかなと思います。

そして、ここのスキルを高めたいという方が多いのかなという感じもしています。

ワールドカフェ型

こちらは「時間をかけて生み出し」「開いた質問」をするパターン。

使用頻度:★★☆☆☆

難易度 :★★★★★

(上記の星は、個人的見解です。)

こちらはワールドカフェなどの大人数向けのワークショップをしたりする研修講師やファシリテーターに多いかと思います。

ワールドカフェでは問いが大事。僕もファシリテーター2年目くらいには、「いい問いのつくりかた」についてとても興味が湧いた記憶があります。(今のありますよ!)

ワールドカフェの問いづくりに関しては、すでに10原則のようなものがあるので、ここでは割愛しますが、このニーズへの対処は今回は別テーマ扱いで行きたいと思います。

チェックリスト型

最後に「時間をかけて生み出す」「閉じた質問」です。

使用頻度:★☆☆☆☆

難易度 :★★★☆☆

(上記の星は、個人的見解です。)

想定しているシーンは、状態を診断したりするときのチェックリストをオリジナルで作成するときなどで使えるのかなと思っています。

もう少し具体的にいうと、部署内の人間関係やチームの状態を定期的に診断するときに、チェックリストを作成します。

例えば…

・この一週間で適度な雑談をしましたか?

・自分以外の人の仕事が順調か把握していますか?

・あなたの困りごとを知っているメンバーはいますか?

・チーム全体の状態を10段階で点数をつけると何点ですか?それはなぜですか?

・個人の状態を10段階で点数をつけると、平均点以下のメンバーは誰ですか?

(即席でつくったので、適当でごめんなさいm(_ _)m)

今後の抱負

今回は4つのパターンに分類分けしてみましたが、どの分類で学びたいかによって参考にした方がいい本や、具体的なアドバイスが変わりそうだな〜という風に思ったので、8月からスタートした「問い・質問に関する探求の第一章を幕を閉じて、次の章へ進もうと思います。

次は、「組織や経営に“問い”の力を活かす」です。

会社組織は、常に高速で問題解決に向かっているけども、本当は問いを見直したほうがいい。という仮説を実証したいのと、その具体的なノウハウをあ

る程度まで確立しようと思います。

乞うご期待ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?