まつのことのはのたのしみ その七

いつもお読みいただき、ありがたうございます。玉川可奈子です。

人間の幸せは、好きなことをしてゐる時にあるのでせう。その好きなことの一つとして、和歌(やまとうた)について、今回も書かせていただきました。どうか、最後までお付き合ひ下さい。

さて、過去六回に渡り、和歌の考へ方やとらへ方について述べました。今回から少し内容が変はります。

平安時代以降、和歌の作り方に関する書が作られるやうになります。それを「歌論」といひます。そして、これまで多くの歌論の書が作られました。多種多様であり、どれも面白く、またとても勉強になります。

さうした歌論には、すごく大切な人ことなのですが、暗黙の了解とされてゐたことがあります。それは一体、何でせうか。それが今回のテーマです。

それは…「大和言葉」を使ふことです。

「大和言葉」といへば、和歌自体を指す言葉でもありますが、今回はさういふ意味では使ひません。

和歌の基本中の基本は、三十一文字(みそひともじ)がすべて「大和言葉」になるやうに作ります。さういふと、

「ふーん、さうなんだ。では、大和言葉つて何?」

と思はれるでせう。

「大和言葉」とは実に簡単で、訓読みの言葉のことです。具体的には、山といふ言葉がありますね。山は音読み(字音)ではサンになりませう。では訓読みではいかがでせうか。ヤマと読みますね。このやうに、ヤマになるやうに言葉を選ぶことが基本中の基本です。音読みは、支那の読みであり、本来のわが国の読み方ではないのです。

よくありがちなことは、歌の三十一文字の中に、音読みの言葉を入れて作つてしまふことがあります。例へば、奈良の「東大寺」を歌にするにあたり、

東大寺 大仏殿に 鎮座する 毘盧遮那仏の 尊とかりけり

とそのまま歌にしてしまふことです。これは、和歌の世界では失格です。和歌は、実は厳しい言葉の制限を受けるのです。その制限が大和言葉なのです。

ところで、明治天皇はその御生涯で九万首を超えるの御製(天皇陛下が詠まれた御歌を御製と申し上げます。決して天皇の和歌といふ無礼な言ひ方をしてはなりません)をお作りになられました。その御製の中には、明治時代になつてはじめてわが国に取り入れられ、運用された鉄道もありました。そして、明治天皇は「鉄道」をそのまま「鉄道」と詠まれることはなされず、「まがな道」と大和言葉にされたのでした。

私も鉄道が大好きで鉄道によく乗ります。お陰でJR線は全線乗車しましたし、今は私鉄や第三セクターを乗り潰してゐますが、その鉄道を詠む際は明治天皇の倣ひ、「まがな道」、「まがなの道」を用ゐてゐます。

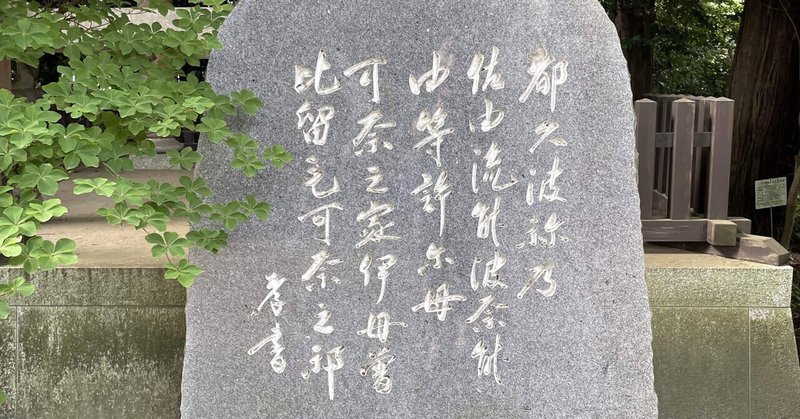

もちろん、今日まで作られた和歌の全てを見ると、音読みの言葉を使つて作られた歌もないわけではありません。あくまでも、それは例外です。例外を一般化することはできません。例へば、橘曙覧先生には次のやうな歌があります。

たのしみは 木芽煮やして 大きなる 饅頭を一つ ほほばりしとき

どこに音読みがあるかわかりましたか?答へは「饅頭」です。饅頭を訓読みで表現するのは困難ですから、仕方なく饅頭としたのでせう。私なら「甘きもの」とでもするでせうが。

大和言葉を使はず、自由に言葉を選んで作つたら、それは現代短歌です。和歌ではありません。私の先生は、

「現在の99.9%は現代短歌」

だと言つてをられました。例へば、俵万智氏の『サラダ記念日』に書かれた歌は、五・七・五・七・七の三十一文字で一見和歌の体を為してゐますが、和歌ではありません。それはあくまでも現代短歌なのです(ちなみに私は歌人(かじん)ではなく、歌人(うたびと)と称してゐます)。

文字数さへ合へば和歌かといふと、さうではないのです。ここが、うたまねびのケジメともいふべきところです。

最後までお読みいただき、ありがたうございました。次回も大体同じやうなことを書かせていただきます。

(続)

なほ、宣伝になつて恐縮ですが、『日本』令和四年十月号に「万葉集古義に学ぶ 八」を書かせていただきました。鹿持雅澄が『万葉集』の巻十から十二までの名も無き民の歌について如何に見てゐたか、そのハイライトをかきました。お読みいただけたら幸甚です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?