クロパの「細さ」と「選択肢」の話@パイオニア

久々のまともなデッキリスト付き記事になります。ジョンです。

「お前いっつも細いデッキ握ってんな」と言われたのはいつの日だったか、アリーナ競技でPT権利が配られまくってた時期の通話だった気がしますが、今やPTもテーブルトップに帰ってきました。

かたや自分と言えば、構築では相も変わらず細いデッキばかり握っている気もしますが、それが得意で握っているのか握ってるからなんとなくわかっているのか鶏卵の後先は最早謎です。

そんな自分が今のパイオニアで考える「細さ」と「選択肢」の話をしていこうと思います。

「細さ」の要素分解

デッキが細いってそもそも何ぞや

これは先に主観で導いた結論から話します。【短くなく】【厚くなく】【鋭さのある】デッキです。

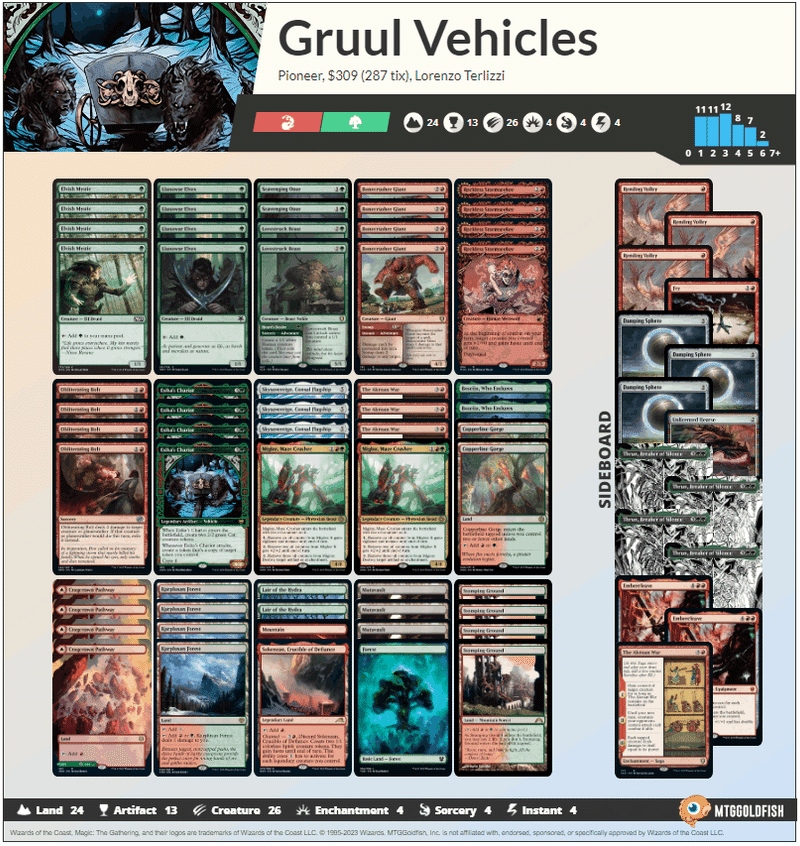

【短い】デッキというのは、4・5tを超えると息切れし、テンポを使いきれないことが増えるグルール機体のようなアグロや、セレズニアオーラ・英雄的のようなオールインデッキではないことです。

これに関してはこれらのデッキを「細い」と呼ぶ人は少ないでしょう。

【厚くない】というのは、1枚1枚のカードパワーが低く、環境デッキに対して8tを超えるめくり合いを仕掛けても分が悪い、というニュアンスです。

むしろ【厚い】デッキがどういうものかと言ったら、ラクドス・各種コントロール、コンボの中でもターン経過が味方になりやすい独創力・ロータス等です。

【鋭さのある】という部分は、上二つからの逆説的な要素になります。妨害されにくい初動全ツッパでもなく、コントロールに回るわけでもないデッキだが、それを使うだけの理由足りえる押し付けムーブを持っていることです。

例えば3tパルヘリオンのアブザンパルヘリオン、優秀な1マナからサリア・エーデリン・副官と疎外しにくいクロックの爆発する白単人間のようなムーブです。

ここでちょっと昔話(という名の自慢話)

昔の人間は、ルールス禁止後に人間トークンを出すエーデリンが参入して概ね今の形になった頃、アグロ寄りの細いデッキでした。

何とか精鋭呪文縛りや各種ヘイトベアーを散らして採用し、精霊への挑戦でクロックを守ったり通したりする動きを主眼にしていました。

しかし同時期に勢力を伸ばし始めていたラクドスミッドレンジに構造上カードパワーで圧殺されるという弱く、何とか対策を探した結果、プレイヤーが行きついたのが英雄たちの送り火と、自分が発見した婚礼の発表でした。

構造上負けていて、機能停止に追い込めるカードも無いなら逆にカードパワーで押しつぶしてしまえという考え方ですね。

これが功を奏し、苦手だったラクドスとなんとか張り合えるようになった人間は、下火気味から一躍メタの一角まで躍り出ます。

そしてそういった時期によく人間をまわされていて、勝手に仲間意識を持っていたのがura_frstさん。

日本人だったのは実は最近知りましたが、自分が最初に見つけた婚礼の発表がPTTOP8リストの4枚サイドに入ってるのを見て、ニッコニコしてました。

「細い」デッキが勝つために必要な「選択肢」

閑話休題。

とはいっても何も関係のない話を持ち出したわけではないのです。

細いデッキだった白単は婚礼の獲得でラクドスにゲームレンジでの対抗手段を獲得することで、勝率を取り戻しました。

アグロはコントロールに強く、コントロールはミッドレンジに強く、ミッドレンジはアグロに強いと言うのは観念として分かると思います。

基本的にゲームレンジがかけ離れている場合は早いデッキのプランに重いデッキが追いつききれないが、ある程度得意なターン数が同じなら重いデッキの方が強いという考え方です。

「細い」デッキはこういったゲームプランに対する「選択肢」を持ちやすいという話がしたいのです。

例えばアゾコンはどう逆立ちしてもアグロにはなれませんし、赤単アグロもコントロールにはなれません。

ラクドスミッドレンジもぱっと見の印象に反して、1マナ域のクロック展開が無い為、妨害が無くとも最速が5キルとアグロとは呼び難いクロック速度になっています。

では「細い」デッキはどうでしょう。メタにいるアゾリウススピリットで考えてみましょう。

アゾスピはアゾリウスコントロールなどの相手にはアグロとして立ちまわります。

インスタントの展開や探訪の継続ドローでダメージやアドバンテージを稼ぎながら、霊廟の放浪者・鎖慣らしの除去阻害に至高の評決に対して呪文捕らえや無私の霊魂で対抗して20点を押し込み切ります。

6Tを超えるとサメ台風なども降ってくるので、序盤の盤面展開が出来ないと実は厳しいゲーム展開になります。

赤単等のアグロには、軽めのミッドレンジとして付き合います。

サイドからはポータブルホールなどの軽量除去を投入し、瞬速の肉もレンジストライク(攻撃反応除去)としてドンドン差し出します。

1:1交換の末に残ったロードや呪文捕らえなどに執着的探訪・圧倒的洞察を付けて、ライフレースとアドバンテージの差を付けたらゲームは終わるでしょう。

ラクドスや天使のようなミッドレンジ相手は、バリューの高いカードは弾きつつ盤面を形成して、ロングレンジでの勝利を目指せるカードをサイドインします。そういった意味では戦略的には重ミッド~コントロールにシフトしていると言えます。

ただし、対ミッドレンジはゲームレンジの取り方がテンポのバランスと手札の組み合わせで非常に多岐にわたります。そのため対面のハンドが重い場合は戦術的に多少リソースを割いてでもテンポアグロプランを取った方が勝ち切れるパターンが多いので、この辺りは戦略・戦術共に環境の機微を察知し対応する必要があるので、経験が物をいう範疇になってきます。

このように、ゲームレンジプランの「選択肢」を広く持てるようにメインボード、サイドボードを調整することであらゆるレンジのデッキに有利なテンポ域でゲームを運べるようになります。

クロパというアーキタイプの本質

(少なくとも現在のパイオニアにおいて)クロックパーミッションのメインプランは阻害しにくいクロックと遅延策の合わせ技です。

パイオニアには優秀なハードカウンターが少なく、殆どのカウンターはマナ要求系のソフトカウンターです。

不確定カウンターはうまく打てると相手のテンポとリソースを同時に削れる半面、上手いプレイヤーにはケアされて腐ったりテンポロスが発生したりするリスクがあります。また、クロパの場合は押し付ける部分に多くスロットを食われる都合、カウンターの枚数も1桁後半程度しか積めません。

そのため、クロパのカウンターが持てる役割は、総合的には時間稼ぎとして捉える方が堅実です。

コンボに要所を弾いたのも2枚目を引かれるまでの時間稼ぎ、コントロールにフィニッシャーを打たれないようにする時間稼ぎ、アグロ・ミッドレンジに強カードを弾いて(マナを余らさせて)テンポ面での時間稼ぎ、という事です。

こういった事情を考えると、パイオニアのクロックパーミッションではインスタントタイミングでの能動アクションと、メインの軽いアクションでの爆発力の担保は構造上不可欠とすら言えます。

自分が組み上げて、公式記事にもしてもらったアゾリウス兵士(記事リンク)は、その点も意識して作り上げたものになっています。

鋭さの点でもアゾリウススピリットを上回るクロックの速度があるので、今環境ではロータス相手にゲームをさっさと畳めたりする分おススメになっています。

まとめ

現在クロパを始めとした細いデッキはややメタの中心から外れ気味です。

実際自分も誰にでも気軽に勧められるかと言われると、メタゲームの把握から、相手のデッキのゲームレンジの戦略・戦術的柔軟性を持って対処するところまで出来ないと本来の勝率が出せないので難しいとは思っています。

それでも、自分も一から組んでみたいという人や回してみたいという人、逆に相手していて何に苦労しているのかわからないという人の参考になればなと思い今回言語化のために筆を執りました。

何かの一助になれば幸いです。

追加文章はないですがもし気に入ったら購入していただけると励みになります。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?