やってみてよかった情報54「ひらがなの文字と音をつなげていこう①〜2択からスタート〜」

ひらがなの文字と音がなかなか一致しないケースでよくやる方法です(⌒▽⌒)

「50音表と仲良く」をいくつか紹介してきましたが、

今回は、それより前の段階でよくやる方法です。

「50音表と仲良く」は、

文字の形が浮かびにくいときに50音表が手立てとなるために、

「自分が探している音はこの表の大体この辺にある」という

見通しを持つためにやってたんですが、

それって、「単音は読める」が前提です。

漢字の時にも書きましたが、

・読める子は選べます

・だから、手がかりがあればそこから選んで解決できます

ひらがなも同じです。

「選べる」がまず大事なんですよね。

この「選べる」が成立していない状態の子がいます。

音と文字がつながっていないんですよね。

ひらがなは入学してから学習が始まりますが、

実態としては、入学前に清音は読めるようになっている子が

圧倒的に多いです。

もちろん、授業は丁寧にゆっくり進んでいきますが、

それでも5月の終わりには、

「短いお話」を読んでの学習が始まります。

言葉の塊で流暢に読めない子や、読み間違いが多い子は、

この時期にはまだそこそこいますが、

・1文字ずつでも読めないものが多い

・絵を手がかりにしていて、明らかに違うのに気づかずに違う読みをしてしまう(例えば、犬の絵が近くにあると、「うし」と書いてあっても「いぬ」と読むみたいな)

子については、

早めに気づいて介入してあげたい。

どうしても学校って

・読んで理解し

・書いて評価を受ける

ことが多い場です。

「読めない」という状況は、

・必要な情報が受け取れない

わけです。

そして、日に日にこの「文字による情報提示」は増えていきます。

たとえ一年生であっても。

なので、「学校に入ったら勉強頑張る!!」と張り切っている一年生の意欲を大事にする意味でも、早めに介入したいんですよね。

「この子、なかなかひらがなが入らなくて・・」

という相談が担任から来たら、まず試してもらうのが、

この「2択からスタート」です(⌒▽⌒)

たいそうなことではないんですよ。

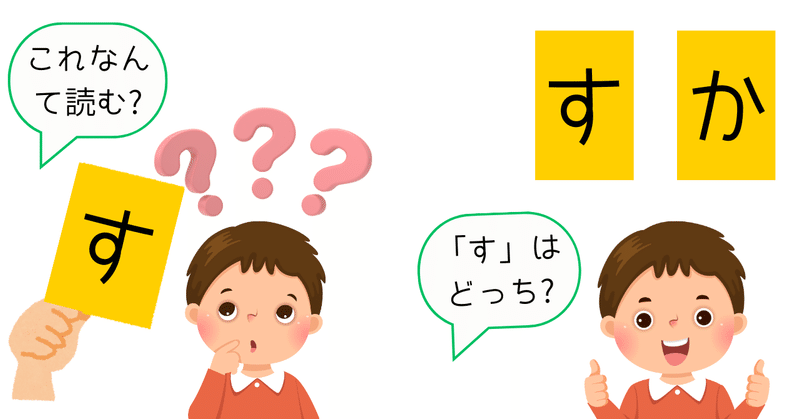

ひらがなのカードを提示して

「これなんて読む?」と聞くと、1/46なんですよ。

それも、自分の中から探してこないといけない。

これ、苦手な子には結構辛い。

「3つしか読めるひらがながない」

「自分の名前の文字も読めない時がある」

といった声を聞くこともあります。

子どもの方も、読めないカードを次々提示されたら、

適当に答えるか、黙り込んでしまうかしか方法がありません。

これはちっとも楽しくない時間。

「これも読めないの?」

「まだやるの?」

というお互いの心の声が聞こえてきそうな辛い時間になりますよね。

そこで「2択から」推奨なわけです。

だって2択なら1/2ですよ。

それに、「2択」ということは、

「○はどっち?」という問題提示が必要で、

「○」という音の情報がヒントになります(⌒▽⌒)

パッと浮かばなくても、2択なら「当たる」こともある。

正解できたら、そりゃあ嬉しいし、

答える気にもなります。

タイトルのイラストそのまま

おまけに音のヒントは、超重要!!

かつて、

「ゆ」はどっち?

とカードを2枚提示して聞いたら、

「ゆ、ゆ、ゆ。。」と呟きながら考えていた子がいました。

おそらくは、彼の経験の中の情報から「ゆ」を探して、

目の前のカードの文字のどちらかを考えていたのでしょう。

これがすごく大事です!!

入学前も入学してからも、子どもたちの周りには、

たくさんたくさん「文字」か溢れています。

雪だるまの絵や雪の出てくる絵本で「ゆ」という形を見たことはきっとあるんですよね。

ただそれがスムーズに音と繋がっていない。

「ゆ」はどっち?

と言われて、「ゆ」を自分の中で探すことで、

「あっ、ゆきだるまのゆだからこっち」と気付ける子もいます。

・選ぶ

・音のヒントがある

まずはここからなんですよねー。

そして、やってると、

・ほぼ間違うことなく選べる文字と

・当たったり外れたりする文字

が見えてきます。

・ほぼ間違えずに選べる文字

は、3択、4択と負荷を上げていきます。

カードの枚数が増えても間違えずにスッと選べるようになった文字は、

「これなんて読む?」をちょっとずつ入れていきます。

3択でスムーズに選べるようになっていると、

1/46も出てくることが増えます。

少なくとも、適当に答えることはなくなり、

「ちょっと待って。これ知ってる」と言いながら考える姿も増えてきます。

・2択でもなかなか正解が選べない字

は、さっと正解を聞かせます。

裏に絵がついているひらがなカードが使いやすくて、

「おりがみの『お』だね」

のように繰り返し音を語彙と一緒に確認していきます。

100均のひらがなカードをよく使います(⌒▽⌒)

裏に絵があって、語彙がわかりやすいものがいいですよね。

あと、

・絶対間違えないカード

に混ぜて出題すると、

「えっと、こっちは『う』だから、違うからこっち」

と正解できるので、そういう出題をしていき、

「すごい『○』苦手だったのに選べたねー」と褒めます(⌒▽⌒)

気持ちよく

負担少なく

必ず音と繋げながら

繰り返すわけです(⌒▽⌒)

そしてこれはちょっと空いた時間にどこでもできるので、

よく、給食準備の時間にやってもらいます。

給食準備の指導に管理職に行ってもらって、

担任の先生が子どもとちょこっと個別指導ができる時間を作るとかね。

個人的には、そういう時間の運用を校内でお願いしたり調整したりって、

担任からは頼みにくいので、コーディネーターの出番だよなと思います(⌒▽⌒)

1年担任って、登校から下校まで目も手も離せなくて、

トイレに行く暇も水分をとる隙もないなんてことがザラです。

短い時間でも、「この子の苦手さ」を手立てを試すことを通して探ることができると、「じゃあ授業中はこうしてみよう」も生まれやすくなるので、

こういう時間、とっても大事だと思うんですよねー。

あああ、長くなってしまった。

この「2択からスタート」で、

全ての文字が選べるようになっても、

「文字を見てスムーズに音が浮かぶ」までには、

まだステップが必要です。

ということで、続きます(⌒▽⌒)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?