最近の記事

マガジン

記事

ラニアーのAIの本を読みながら、「原爆」ではなく、「芸術」の爆発について考える/一日一微発見444

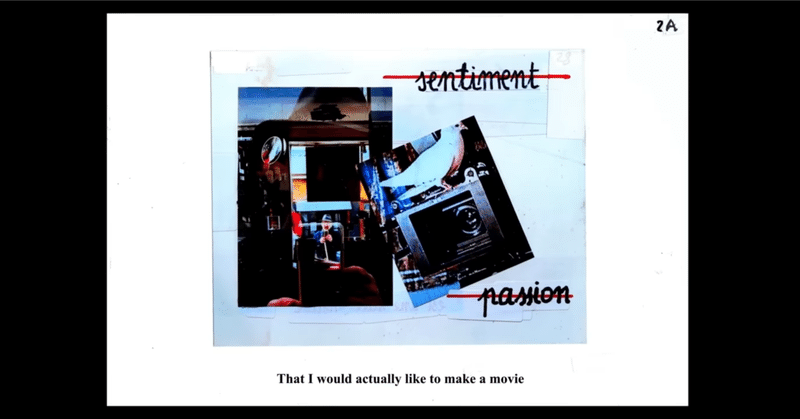

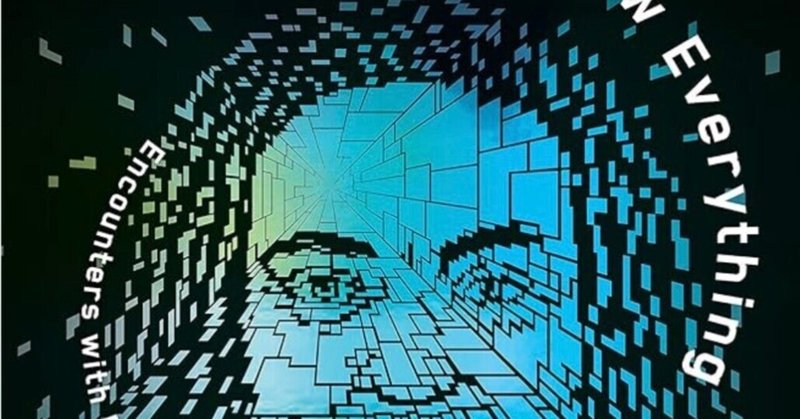

ジャロン・ラニアーの伝記『万物創造を始めようDawn of the New Everything: Encounters with Reality and Virtual Reality』を読んでいる。めっぽう面白い。 彼は1986年からVRの研究・開発を現在にいたるまで続けているパイオニアで2010年には、「タイム」誌が選んだ「世界で最も影響力がある100人」にも選ばれたこともあるヴィジョナリーである。本を読めばVRの到来は人類にとり必然なのだと思わせてくれるし、自分が生

有料100〜割引あり

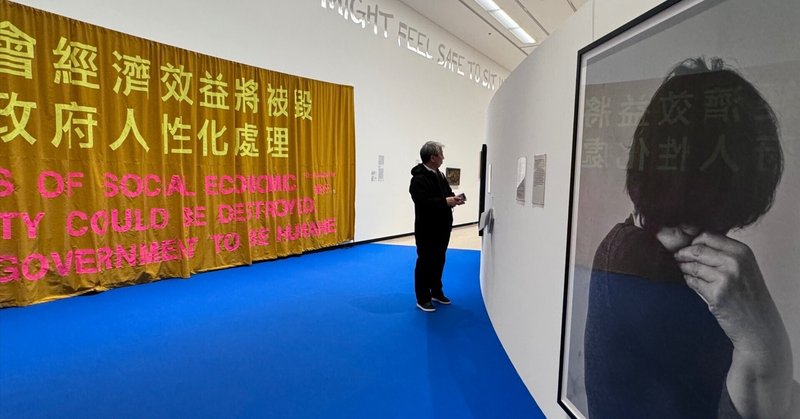

展覧会「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」は何を自問する?/一日一微発見437

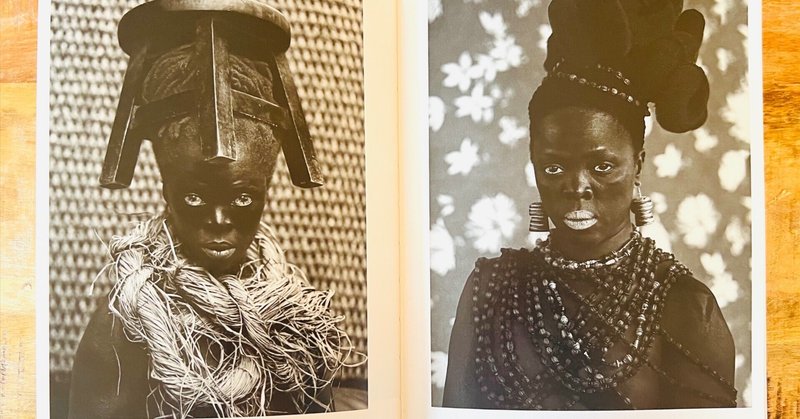

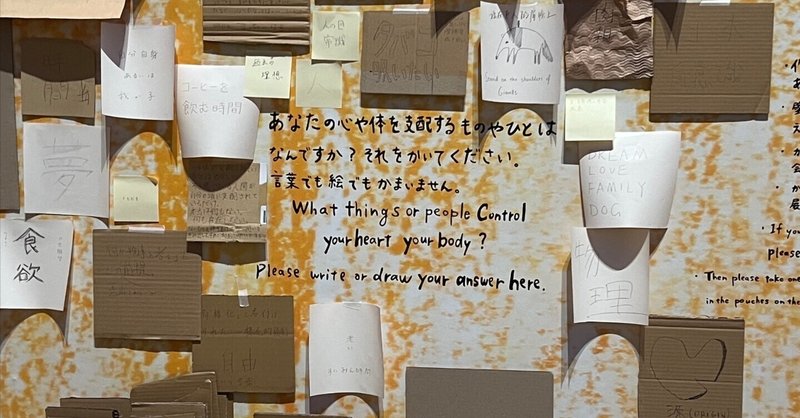

国立西洋美館65年目にして初めての「現代美術」展を見に行く。 最初に感想めいたものを言うならば、よくできたキュレーションであり、しっかりとした見ごたえがある。しかし同時に多くの「現代美術家」をまきこみながらも、あたりまえの自問自答におちいっている展覧会ではないか。 問題設定がどうなのか、という根本的な疑問を感じた。 キュレーションの意図は明解である。 「中世から二十世紀前半までの西洋美術のみを収蔵/保存/展示している国立西洋美術館には、いわゆる「現代美術」は存在しません。

有料100〜割引あり