「古都の謎解物語」シリーズお薦めレビュー:架空の東洋世界を巡る超良質で万人向けな探索アドベンチャーシリーズ

今回は架空の東洋世界を舞台とした探索アドベンチャーである「古都の謎解物語」シリーズ二作品をまとめて紹介します!「ノベルゲームやアドベンチャーゲームをやってみたいけど何からやっていかわからないな」という方にも非常にお薦めですし、ノベルゲームに慣れている人も新鮮に遊べる作品だと思います!

なお、第一話である「幻の湖の演舞劇」に関しては2023年のベストフリーゲームに選んでいます。

こんな人にお薦め!

①旅情ミステリーが好きな人

②ライトだけど満足度の高い物語に触れたい人

③ノベルゲームまだ慣れていないけどやってみたい人

作品概要

プレイ時間

幻の湖の演舞劇:約30分(全4章)

龍の酒場:約1時間(全4章)

プレイ環境:WindowsPC、ブラウザ起動

エンディング:1つ

ホラー・鬱要素:なし

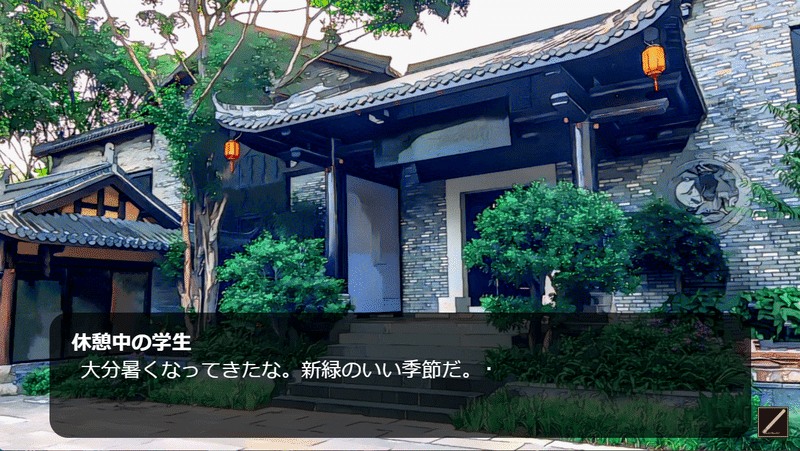

※背景に画像生成AIを使用している作品です

あらすじ

今は昔、遠い東の地に平宮京(へいぐうきょう)と呼ばれる都があった。

その平宮京に国士監(こくしかん)と呼ばれる官営の学問所があり、そこには貴族の子弟や学術研究を行う学者がいた。

国士監の学生であった卯月は学問を納める一方、国士監から受ける依頼もこなして生計を立てていた。

これは初夏のある日、卯月がある演舞劇について調査依頼を受けた時の物語。

今は昔、遠い東の地に平宮京(へいぐうきょう)と呼ばれる都があった。

その平宮京に国士監(こくしかん)と呼ばれる官営の学問所があり、そこには貴族の子弟や学術研究を行う学者がいた。

これは国士監の学生である卯月が、友人の藤宮と龍神祭と呼ばれる祭りの準備をしていた時の物語。

ゲーム内容

架空の東洋世界である平宮京を舞台とした探索アドベンチャーゲームとなります。プレイヤーは官営学問所の学生である卯月を操り、平宮京や周囲地域を学術的に調査します。

ゲームはコマンド選択式アドベンチャーとなっています。町や場所を移動し、そのシーンごとに人と会話したり周囲を調べたりして情報を集めフラグを立て、平宮京やその周辺の町の伝承や、それにまつわる出来事を調査していきます。「幻の湖の演舞劇」では学問所である学士監の依頼ををきっかけに歴史の中で消失した演舞劇について調査をし、その中で事件に巻き込まれていきます。「龍の酒場」では友人と共に祭りに必要なお酒を求めて卯月が奔走します。物語を進めていく中で調査や会話、資料を通じてこの架空の世界の習俗や伝承、そしてそこに生きる人々を知っていく、謎解きもさることながらそれ以上に過程を楽しむのが非常に面白い作品です。

おすすめポイント①作りこまれた架空の東洋世界を楽しむトラベルミステリーとしての面白さ

今シリーズのメインジャンルは「トラベルミステリー」あるいは「旅情ミステリー」呼ばれるものだと考えています。

トラベルミステリーは「浅見光彦シリーズ」や「戸津川警部シリーズ」、「旅行作家茶屋次郎シリーズ」など、小説や二時間ドラマでお馴染みのジャンルです。私は二時間ドラマが大好きなので、今作が好きになったことにもつながりがあるのかもしれません。

トラベルミステリーというジャンルはもちろん事件と謎解きも重要ですが、その過程を通じて舞台となる旅先に魅力やロマン、要は「行ってみたい、この場所の空気を感じてみたい」と思わせられるかが何より大切だと思っています。

「古都の謎解物語」はまさに作品世界を魅力的かつ興味深いものに描いているのが何よりの魅力です。和風なBGM、画像生成AIを利用した「見たことある、知ってるけどちょっと違う」風景、人々との会話、書物、食事など、あらゆる角度から平宮京とその周辺の世界を描き、その多角的で魅力的な描写によりこの平宮京と周囲の世界を鮮やかに、そして実在感を持って浮かび上がらせています。例えば、「幻の湖の演舞劇」では町の産業構造とそれの理由となる地理的条件についての言及があったり、「龍の酒場」では町の社会的な構造と産業を絡めながら物語を展開しています。

それらの世界観描写が多くの場合物語と関わりを持つのも素晴らしいです。単純なフレイバーや探索のチュートリアルと思っていた風景描写や会話が、物語が進むにつれ「ここであの話が!」「あれそういうことだったの!」となっていきます。王道の展開ですがやはりそのような展開がキレイにハマっていると読者としてはのテンションも上がります。

もう一つ大事なのが、今シリーズはここまで「調査」をテーマとした作品であることです。

探索アドベンチャーというジャンルにおいて多くの作品は「監禁された状態からの脱出」や「殺人事件」など重大で差し迫ったことが起き、それの解決を目指すものです。それらの重大な出来事をゲームの中で解決するのは遊びとして楽しいですし、プレイヤーに探索のモチベーションを与える方法としては非常に有効なものです。

ただ、このような切迫した問題に対応する作品では物語のメインストーリーからそれる描写に対して難点を抱えることがあり得ます。例えばコミカルなシーンや寄り道描写が長いと「いや人死んでるのに呑気だな?」とか「そんなことより閉じ込められてるじゃん!」となる可能性もあります。のような作品ではコメディ要素や寄り道要素はなしにする、あっても軽く扱った上で一言ツッコミ、あるいはメタ的なギャグとして終了とする、あるいは「龍が如くシリーズ」のようにその寄り道にハマる様子自体を一つのユーモアにしてしまうことが多いと思います。

もちろんそのような作品も楽しいのですが、今作は探索の目的が重要ではあれ切迫性は高くないテーマ設定をするという選択をしています。それにより、物語のペースがゆっくりになり、旅の雰囲気を時間や字数をかけてたっぷりと味わうことができます。

個人的に好きなのが、物語の主人公が旅先で数度食事をしそして「泊まる」ことです。それによってやや牧歌的な感じさえ覚えるゆったりとした作品の雰囲気が高まり、旅をしているという実感、この世界の住居や食文化などを楽しめますし、さらに短いやりとりでもキャラクターへ生活感を感じて愛着を抱くことができるでしょう。

おすすめポイント②遊びやすくて間口が広く、初心者を含む万人が楽しめる

今作を遊んでいて非常に印象に残るのはその遊びやすさです。シリーズを初めて遊ぶ人、そもそもノベルゲームやアドベンチャーゲームを遊び慣れていない人のことも想定しているであろう配慮や工夫が各所に見られます。

物語の最初にはあらすじや世界観が和風のBGMと共に描かれます。ここからすでに優雅でゆったりとした作品の雰囲気が伝わるでしょう。これを最初にノベルゲームコレクションの概要欄で読んだ時は端的で読みやすい文章であることと「へぇ平安京とはちょっと違うのかぁ。調査なんだぁ」と興味を持ったのを覚えています。

ゲーム画面も非常に見やすく整理されています。

探索用のコマンドはシンプルで見やすく、かつ風情のあるデザインのボタンが画面写され非常にわかりやすくなっています。また物語の最初には簡単な探索の説明があります。二作目の「龍の酒場」においてはゲームの中で探索チュートリアルが行われるのも非常によいです。

私や、普段からノベルゲームやアドベンチャーゲームを遊ぶ人はノベルゲームやアドベンチャーゲームの進め方のセオリー、ティラノビルダーやティラノスクリプトでできた作品の持つ操作法や癖に慣れています。そのため「なんとなく」で遊ぶことができますが、慣れていない方はそうもいきません。私事ですが、ゲームを遊んでいなかった学生時代の同級生が初めてファミコンでスーパーマリオを遊んだ際にジャンプできずに1-1のクリボーでちゃんと死んだことを思い出します。私も遊びなれないゲームエンジンの作品だと操作に手間取ったりしますし、慣れている人なら当たり前の操作も慣れない方には意外と難しいものです。

さらに、一度得た重要な情報はきれいかつ過不足なく端的にまとめられていて、ゲームプレイ中に調べ直すのも簡単です。

作品概要欄で「ホラー・鬱要素:なし」と書かれているように、エクストリームな表現が全くないのもここまでの特徴です。私はそのような強烈な表現がある作品も大好きですが、今作のような万人向けに工夫と配慮を重ねた作品に出会えたことは素直に嬉しかったです。

個人的な話ですが、私は他の方やVtuberの仲間にノベルゲームを薦めることがしばしばあります。ホラー描写やセクシャルな描写の有無についてはやはり人によって色々好みがある中、今シリーズは誰にでもお薦めできる作品だったりします。

今、フリーやインディーのノベルゲーム・アドベンチャーゲームが様々な場所で広まっています。そのような時代に今作のようなあ徹底して万人向けで間口の広い作品はかなり重要だと考えています。

これは余談ですが、それとは別に作者がこの手腕を生かしてホラーとかいわゆる鬱要素がある作品などの強烈な作品を見たいという思いも少し浮かんでは来ますが、それは私がねだれることではないので…。

おすすめポイント③カラッとさっぱりした雰囲気と強力な「型」から生まれる一話完結連続もの的な安心感と魅力

今作の強い特徴に、そのカラッとさっぱりした雰囲気があります。

たとえば、トラベルミステリーものらしく今シリーズでもトラブルやアクシデントはつきものです。その状況でも焦りはするものの、わりと「仕方ないのでじゃあこんな感じで行きましょう」と切り替えて行動を開始します。主人公の卯月がテンパっても、すぐにパートナーが代案を呈示するパターンも多く、そのような工夫により二人の関係性を描きながら物語が一定のテンポを保っています。このカラッとしたテンポのよさが非常に読みやすさを生んでいます。

また、卯月と相棒的なポジションである藤宮や、各話ごとに訪れた地域で出会うゲストパートナーとの関係性も、少なくともここまでは恋愛に発展する感じでもなく、かといって無関心でもただの利害関係でもなく互いに尊重しながら友人として親切にしあう塩梅となっていて、それも非常に今作の、カラッとした雰囲気に合っていますし、また現代的だなと思います。

また、今作は1作目「幻の湖の演舞劇」の時から強い「型」を持っている作品です。簡単に図示します。

世界観などの導入

↓

卯月が依頼を受ける

↓

目的地へ出発

↓

探索・調査

↓

解決しなければならないことが起きる

↓

解決・真相

↓

ちょっとした後日譚

以上のような流れがきれいにできあがっていて「いきなりこんなきれいな物語の型ができているのはちょっとすごすぎないか…?」と思った記憶があります。いわゆるプログラムピクチャーというかハイコンセプト(万人向けで、内容や物語内での葛藤がわかりやすく、より広く皆に伝わるような映画のジャンル)な作品にとって大切なものであるスムーズな物語の形ができあがっているので、遊んでいて物語に非常に物語世界に入り込みやすい作品です。そのような型と作劇のうまさがあるエンタメ作品だからこそ、ストーリーのちょっとしたご都合主義もむしろチャーミングに楽しさとして受け止めることができるでしょう。

今作を遊んでいるとある種の懐かしさを感じます。それは、かつて様々な家のテレビの前であったであろう、家族が集まりホームドラマやそれこそ「水戸黄門」やトラベルミステリーの2時間ドラマを見るという時間。

今ではおそらくほぼなくなってしまったあの時間に見ていた作品をリフレインさせてくれます。後日譚がちょっとコメディタッチに終わるのも本当に好きで、それこそ「水戸黄門」や「必殺仕事人」など往年の連続時代劇に通ずるような一息つける読後感を作っています。

何より、このようなシリーズものは非常に成熟したメンバーがいる制作チームで大きなメディアで成し遂げるものだと思っていたので、これを個人制作者がノベルゲームで作っているというのは本当に驚きです。「かつてあった、でもなくなった」物語のスタイルがノベルゲームという形で再現されているのも非常にグッときました。

あとがき

今回記事を書くにあたり再プレイをし、最も印象に残った言葉はこれでした。

私が深読みしているかもしれませんが、この言葉からは、実際にはなくても生きていけるもの、ゲームを始めとした「エンタメ」「娯楽」、あるいは学問や教養のような「知」「探求」というものが「だからこそ必要」「だからこそ楽しい」んだよという、そんなメッセージをこのシーン、そして作品全体から感じたりして、ちょっと胸が熱くなりました。

これから今作が続いていくのかは作者様次第ですし、無理してまで作ってほしいとは思いませんが、よければぜひこれからも卯月くんが色んな依頼に首をつっこむところが見たいです。この周囲にある別の町や違った文化も色々と見てみたいです。過去作のNPCが再登場!とか今回は藤宮が主人公で…?など、シリーズものらしい様々な展開を想像してしまいます。劇場版的な大作も…?

1時間程度で遊べる作品ですので、多くの方に一本のいいドラマを見るように遊んでほしい作品です。

おまけ

2作とも実況をしています!ぜひ遊んだ後に見て欲しいです…!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?