データから読み解く日本のベンチャー産業の課題-FUNDINNO未来産業レポート-

先日に、経団連がまとめるスタートアップ振興に関する提言の最終案が話題になりました。

スタートアップ庁が掲げる5年後に起こすべき変化として下記の7つが挙げられています。

1. 世界最高水準のスタートアップフレンドリーな制度

2. 世界で勝負するスタートアップが続出

3. 日本を世界有数のスタートアップ集積地に

4. 大学を核としたスタートアップエコシステム

5. 人材の流動化、優秀人材をスタートアップエコシステムへ

6. 起業を楽しみ、身近に感じられる社会へ

7. スタートアップ振興を国の最重要課題へ

今回の記事では、海外(主にアメリカ)と日本のベンチャー投資状況を比較し、日本のベンチャー産業の課題・可能性を整理していきます。

日本のベンチャー産業の課題整理

日本のベンチャー産業の立ち位置を理解するのに、令和3年3月に経済産業省より出された基礎資料が参考になります。

この資料を読むと、なぜスタートアップ庁設立が求められる背景を理解することができます

日本のベンチャーキャピタル投資額の対GDP比は0.03%

OECDの国際比較によると、日本のベンチャーキャピタル投資額の対GDP比は0.03%であり、G7諸国の中ではイタリアに次いで低い。

日本のユニコーン企業数は4社に留まる

米国の調査会社による国際比較によると、2021年3月1日現在におけるユニコーン企業(時価総額10億ドル超の未 公開企業)は、米国274社、中国123社、欧州67社。

一方、日本は、プリファードネットワークス(深層学習)、スマートニュース(ニュースアプリ)、リキッド(仮想通貨)、プレ イコー(モバイルゲーム開発)の4社に留まる。

日本は非上場株式の流動性が低い

日本は、非上場企業の資金調達の場に乏しく、非上場株式の流動性も低い。

米国は、非上場株式の流動性が高く、非上場企業の資金調達の手段は多様。

日本・米国:ベンチャー企業の資金調達状況を比較

ここまで日本のベンチャー産業の課題を整理してきました。

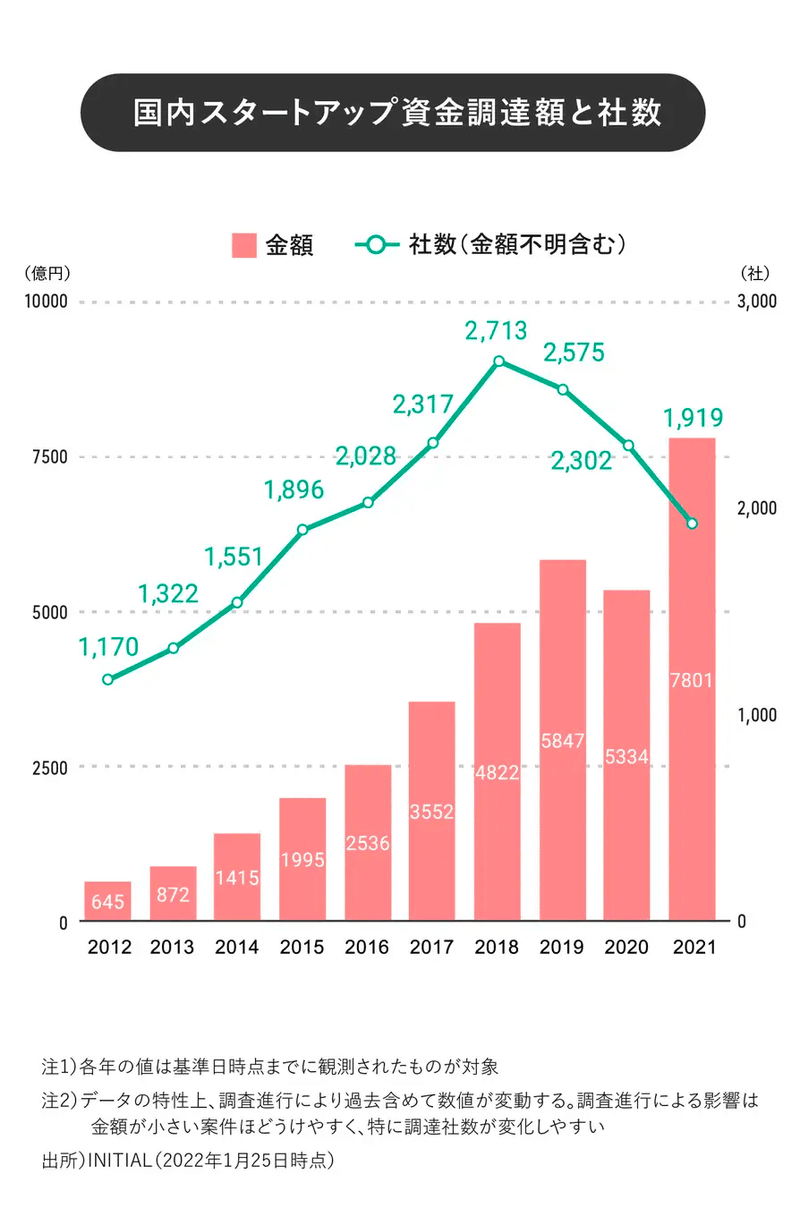

課題はたくさんありますが、株式会社ユーザベースによる日本のベンチャー資金調達の推移をまとめた『Japan Startup Finance 2021』によると、資金調達額は年々増加傾向にあることがわかります。

一方でグラフからもわかる通り、資金調達金額は伸びていますが、社数が伸び悩んでいます。

ここで米国と比較してみましょう。

PitchBook-NVCA Venture Monitorによる米国のベンチャー投資の傾向をみると、調達金額と社数ともに伸びていることがわかります。

スタートアップ庁の構想で言われているような、ベンチャー企業を増やす、成長しやすい環境をつくるためには、米国を中心とする海外から学ぶべきことは多そうです。

まとめ

最後に、日本のベンチャー産業を取り巻く課題を整理します。

データを整理してみていくと、海外(主に米国)と日本のスタートアップ投資環境は、まだまだ大きな差があることが理解できます。

日本のベンチャー産業を取り巻く課題整理

・日本のベンチャーキャピタル投資額の対GDP比は0.03%

・日本のユニコーン企業数は4社に留まる

・日本は非上場株式の流動性が低い

・資金調達を行うベンチャー企業数が伸び悩んでいる

・日本は非上場株式の流動性が低い…

・資金調達を行うベンチャー企業数が伸び悩んでいる

この2つの課題はFUNDINNOがストレートに取り組んでいきたい課題です!

今回のnoteでは、ベンチャー産業を取り巻く課題の大枠を整理してきましたが、こちらの向井さんのnote記事では、未上場株式のセカンダリーマーケットについてを詳しく解説しています。

ぜひベンチャー投資を取り巻くトレンド理解にご活用ください!

最後まで読んでくださりありがとうございました!

過去の未来産業レポートnoteはこちらのマガジンにまとめています。宜しければ、ぜひフォローをお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?