「民間」で足りないのを補うのが公共事業(新幹線と航空からの考察)

記事本文

新幹線整備の際は沿線空港経由にすべきと考えるようになった。

地方空港だけあっても結局は羽田~各空港の路線を繋ぎ止めるので精一杯。なぜなら、空港からのアクセスがバスと道路だけで空港の集客範囲が狭く、最小限の航空路線となると自ずと「東京~各地」しかできないから。

一方、鉄道には「整備新幹線」という「計画」はある。こちらも収支に不安を持たれる側面もあるようだが、両者を組み合わせると航空は集客範囲が広まりこれまで就航できなかった地方同士の路線もしやすくなる。新幹線を空港と在来線に接続していくように敷設すれば、他の交通機関からの乗客も乗り継ぎで取り込めるので収支の改善にもなり、さらに航空や在来線にとっても乗客が増えることにつながるので一種の「相乗効果」も起きる。公共事業としての意義も飛躍的に増す。

鉄道などのインフラ整備は「民間」だとか「資本主義」だとかの考え方や運営に任せるだけでは出来ない範囲。そういう「民間」だけでは足りない分野を補うのが(大袈裟に聞こえるかもしれないが)「公共事業」の神髄だと思うようになった。

「緊縮財政・グローバル主義」などの価値観に異議を唱える主張も出始めていると聞く(「令和の政策ピボット」「新経世済民新聞」等で緊縮財政観などに異議を唱える論者も)。さすがにコミュニズム的なのは無理があるが、「資本主義」等を基本にしつつもそれの足りない部分を補うような政策や考え方が必要だろう。

この資本主義や経済等の分野に関しては私より詳しい人が大勢いらっしゃるのでこれくらいにします。

記事の要約

(マスコミ等によって散々公共事業が批判されその価値観が刷り込まれてしまったようだが)整備新幹線のことを考えていくうちに航空・空港との連携を思いつく。そこから「公共事業」の意義は「民間的経済活動だけでは足りない部分を補うこと」だと思うようになった。

※2021年6月1日、タイトル画像を投稿しました。

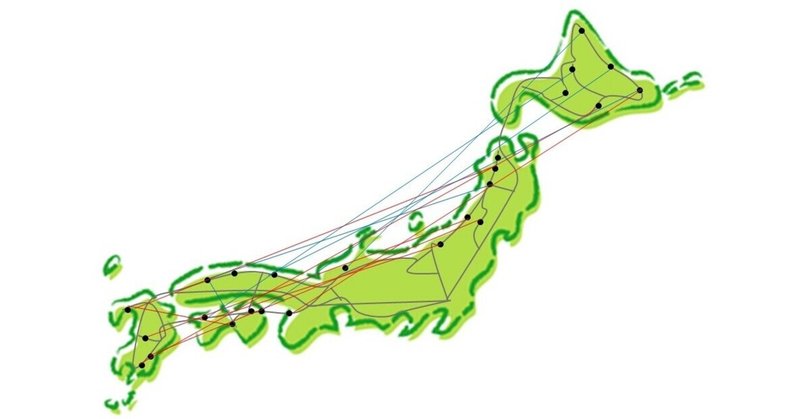

新幹線整備(北海道は鉄道が失われた区間を中心に「フル規格新幹線規格の線路」で再整備)をする際に沿線地方空港を組み込み、そして地方空港同士間直行便就航のイメージ図を創りました。記事本文で書いた構想を図に描くとこんな感じになりました。

もしよろしければサポートおねがいします。このnoteでは提案型の意見投稿になるよう努めて参ります。