なぜ(整備)新幹線と在来線の両方を活かす考えが出来ない?

【記事本文】

「整備新幹線」の話になると「いらない」がまとわりつく。新幹線を推進する者は在来線を軽視、(並行)在来線を重視する者は新幹線いらないと言う。どちらにも欠けているのは

新幹線と在来線の両方を活かす

という視点や考察。私が見聞きした限り、新幹線と在来線の両方を活かし両方の乗客を増やす、という主張を聞いた事がない。これに近い考えとして

新幹線と在来線が補い合うように出来ないものか

というコメントをしたのは1人しかいない。アカウント名も覚えていないがYouTubeで私を除いた1人だけ。

別に鉄道とか経済とかの知識に詳しく無くても新幹線と在来線、複数の種類の鉄道があることを知っていれば「両方を組み合わせて活用する」という考えはできるはず。なのになぜこれができない!!新幹線はいわば「マクロ経済」、在来線は「ミクロ経済」とも言える。普通に考えて両方とも大事じゃん。(言い方悪いが)どいつもこいつもどうして片方だけに偏る?

勘ぐった事をあえて言えば、執拗に「いらない」と関連検索を出す検索エンジン側や、特にネット上で嫌われがちな大手新聞社A等が、高速鉄道は本来非常に優れた公共事業だと分かっているのでそれを妨害するため日本の高速鉄道(新幹線)に対して悪い印象を執拗に植え付けようとしているのか とすら勘ぐりたくなる。

別にこんな勘ぐりをしなくても関係者・関係部外者一人でも多くの人が「新幹線と在来線両方を上手く組み合わせたり良い点を活かし合ったり足りない所を補い合ったりしていく」という考え方が出来れば 整備新幹線を巡る不毛な争いや対立・否定的な論調は減らせるし、鉄道というインフラ整備 以外 の政策なども今よりも良いものになっていただろう。

私は興味関心が狭いようでこういう内容を介してでしかものを書けないが、今回書いた「両方を組み合わせる・補い合う」の考え方は普遍的なものだと思う。「整備新幹線」以外の物事にも当てはめて考えて頂けるとありがたいです。

そして、安直に政治行政を批判するのは誰にでも簡単にできますが、

一人一人が物事への見識を磨いていくことが間接的に実際の政治行政を良くする

ための最も有効な方法だと思います。

【 余談及び追記 】

新幹線や特急の乗客や売り上げを在来線路線網隅々にまで行き渡らせるような営業施策が充実すると良いのにと常々思う。ネット予約だと「支線的在来線駅~新幹線~支線的在来線駅」間のような細かい経路の乗車券も購入でき、しかも窓口購入よりも数パーセントくらい安く販売する とか 経営が厳しい路線区間も対象範囲に含めた乗り放題乗車券とセット販売するとか・・・。

接続し合ってこそ価値が出るのが鉄道

なお、

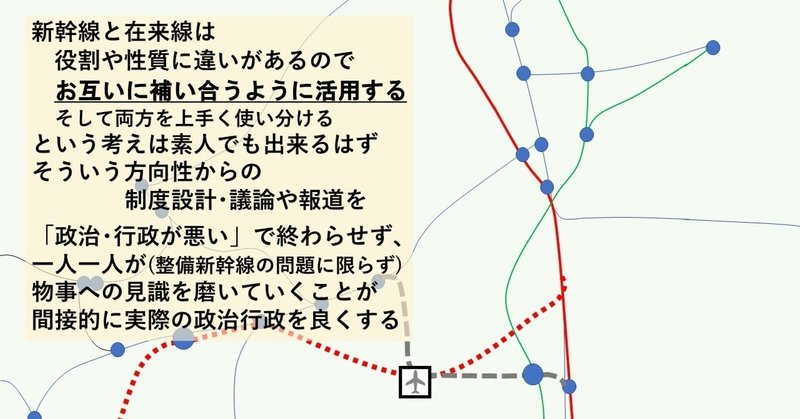

タイトル画像は ある地域の新幹線と在来線及びJR以外の私鉄、そして沿線にある空港を接続・連携させた理想を表したものです。空港鉄道は「二方向以上」からアクセスできるような路線配置にすると「費用対効果」なども大きくなると考えます。より広い範囲に公共事業等の整備効果が行き渡るからです。航空・鉄道共に集客範囲が広まる相乗効果的なものも起きるので収支も良くなると思われます。これから造られる新幹線に地方空港と沿線在来線をつなぐ役割も果たす見地が採り入れられると公共事業としての意義が飛躍的に高まります。

最後に、今回の記事で採り上げた

「新幹線(マクロ経済)と在来線(ミクロ経済)を両立していく方法」について私なりの考えを申し上げます。

それは

今の在来線に乗り、「新幹線と在来線が両立できるような改善策」を模索・提案することです。実際に見に行く、体験することで「気づき」や「考え」が出てきます。地元路線や問題となっている新幹線区間の在来線区間をはじめ、鉄道に並行・接続する路線バスや他の地域の鉄道にも乗車し、自宅等に居てネットや専門書籍等だけでは気づかなかった様々な「取り組み」も見つかるでしょう。

そのうえで個人的には以下のように考えました。

●駅の新設やより適した位置への移設(場合によっては統廃合も)

●駅周辺に生活や仕事をする施設を集めることを地道に行なう

(「コロナウィルス」対策・通勤混雑緩和等を兼ね、「工場・倉庫」等も含めた「仕事をする施設」を都心部とは逆の郊外側の駅周辺に集めるのも良い)

●在来線に並行する路線バスがある箇所ではできるだけ運賃・各種乗車券やダイヤ面での連携を図る

(在来線は 東京都心部のJRで言う「急行線」・路線バスは「緩行線」のような感じで使い分け出来るようにしていく。在来線とバスの間で「緩急接続」・「遠近分離」ができるようにする)

●在来線普通・快速と新幹線の各駅停車を一定以上の頻度で運行し、両者の接続を良くする

できる限り早急に「新幹線(マクロ経済)と在来線(ミクロ経済)を両立し活用していく」という考え方が広まることを強く願っています。

もしよろしければサポートおねがいします。このnoteでは提案型の意見投稿になるよう努めて参ります。