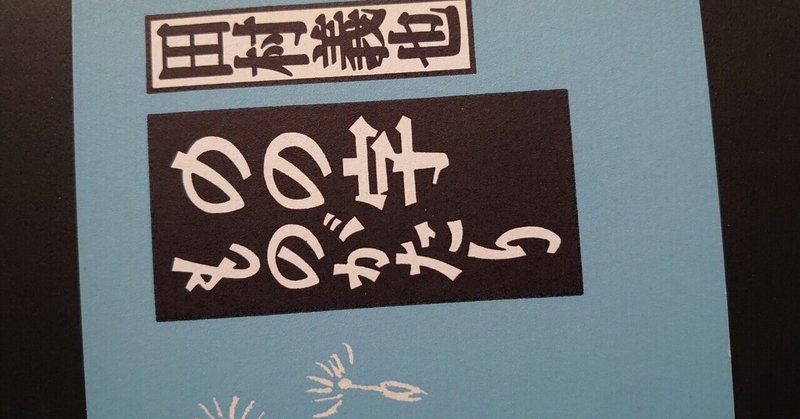

無の非在 ー 存在を疑い抜く

Das Nicht-Dasein von Sein oder das Nicht-Dasein von Nichts.

Non-availability of something or non-availability of nothing.

有の非在または無の非在。

-----

「存在」について考察することは西洋哲学において主たる柱となってきた。西洋とは、自らの存在を自覚し、その存在とは何か?存在の起源はどこになるのか?を縷々考察し、その成果のみを構築してきた総体と言えよう。

現在の代表的な哲学者であるドイツ人マルクス・ガブリエルは『なぜ世界は存在しないのか』において、

---

存在するとはどのようなことかという問いにたいして、わたしの答えを先取りして言っておくと、こうなりますーー何かが意味の場に現れているという状態、それが存在するということである、と。(p76)

---

と言明している。

ハイデガーは『存在と時間』冒頭において

---

「存在する」という語で、私たちはそもそもなにを意味しているのか。この問いに対して、こんにち私たちはなんらかの答えをもっているだろうか。まったくもっていない。だからこそ、存在への意味への問いをあらためて設定することが必要なのである。(岩波文庫p67)

---

いずれも存在を無検討に受け入れ、その存在の分析に専心している。存在の無いところや、存在の発生以前については考えない。存在は「在る者」だという自体ことは問うていない。

東洋には異なる伝統があるとの見地で研究を続けたイスラム学者の碩学井筒俊彦は『意識と本質』において

---

「ア」(a-)はサンスクリットでは否定を表す接頭辞である。「非X」、「不X」、「無X」、どんなものをもってきても、「あらず、あらず」とそれは言う。経験的事物、事象の一切をあますところなく否定する「ア」は、たしかに無的、無化的性格をもつ。経験的事物、事象の虚妄的実在性を否定するのだ。絶対的無分節者の無的側面を表示すると言ってもいい。(岩波文庫p233)

---

と分析している。

存在は、無の非在が故なく発生した結果に過ぎない。無の「あらず、あらず」から導かれた因果が存在なのだ。無がクニュッと破壊され非在となったところに存在は発生した。我々は存在者でしかないため、これまで存在者側からのみ懸命に観測と解析を続けてきた。これが誤りであった。存在とは「無の非在」に極まり、かえりみれば「無」とは、我々が知る「存在の非在状態」に過ぎない(そこが母体であることは確かだが)。すべては「有の非在または無の非在」である。これが我々存在者が迫ることのできるもっとも正確な描写となるであろう(密教の「陰陽」はこれを過度に静的かつ無機的に定着した図である)。

同著より、空海は、

---

存在分節の過程を深みへ、深みへと追い、意識の深層に起こって表層に達するこの世界現出の過程を逆に遡行するのだ、ついに意識の本源に到達するまで。『究竟して自心の源底を覚知』する、と彼の言う(『十住心論』)その『自心の源底』に至りつくまで。(p230)

---

だが空海は、

---

十界具言語 六塵悉文字 法身是実相(『声字実相義』)(p231)

---

と、言語的な世界の現出思想に要約されるように存在の究極の根底「法身」をコトバと定めた。ここに限界があった。

源にコトバを見出すのは文明人である。原始存在・原始非在はコトバではなかろう。

宇宙理論物理学者の佐藤勝彦は、宇宙の標準モデルと認められている提唱するインフレーション宇宙論において、まず無(真空)があり、そこから極めて短時間(10の34乗分の1秒)に超高密度の火の玉ビッグバンから急膨張し(インフレーション)、その後も緩やかに膨張を続け138億年が経過して、我々の住む現宇宙となっているとする(2021年4月9日再放送NHK Eテレ『SWITCHインタビュー 達人達』)。

さらに、子宇宙・孫宇宙が極めて多数発生していき、そこにはさまざまな生命体系が存在するはずだという。すぐれて魅力的な宇宙像「マルチ・ユニバース」である。だが、四国香川で月のない夜空を覆う星空を見上げて「どんどんこの星空を向こうまで行ったらどこに行くの?」と問いかけた小学生の佐藤少年に父親が「果てがあるってことはないだろうね。果てがあるなんて言うたら、その先にも空間があるんだから。果てがあるなんていうのは自己矛盾みたいなもので、宇宙ってのはどこまでも広がっているんじゃないか」と答えたと語る。

鑑みれば、「無(真空)から有が発生」といういまの科学の理解はこれに並ぶ矛盾ではないか。上述したように、「無」は自然科学が定義する真空ではない。そこには動きをたたえた様態、すなわち「相」があり、その相の遷移が「質」(物質ではない)となり、存在へとつながると理解するべきである。そこがなくては、故なくインフレーションが発生した、の「故なく」が余りにも解析の対象にできなくなる。無の向こうには何があるのか?と問うことが矛盾では困る。我々はただ在る「相」と「質」を世界において「観・想」することしかできないのだから。

無の非在化がたまたまクニュッと起きた我々の宇宙「Uni-verse」が子宇宙・孫宇宙を生み出す「Multi-verse」モデルがあるのであれば、我々の宇宙を含めすべては「No-verse」であるという記述がより的を射ていると考える。

私前田の理解する言語が冒頭で記したドイツ語・英語・日本語に限られるので3つの表記しかしていない。とはいえ、ラテン語族では「非在←の←有・または・非在←の←無」となるであろうし、「の」という中間辞がありさえすれば、表記できない言語はない。スラブ語族の所属表現ではどうなのか、アジア・アラビア・アフリカ言語ではどうなのかは私の知識は及ばないが、言語表現の究極を予言するものでもある。

ひとつのシステムは自己言及によってのみではシステムのすべてを記述することはできないというゲーデルの矛盾は、「有の非在または無の非在」という、システムが非在である原像までさかのぼれば解消できるが、「システム」が形成・導入される存在のあり方においては回避できないとパラフレーズできよう。

ダグラス・クタッチが『因果性』において

---

より下部のレベルが無限に存在する……なんてことがないかぎり、最終的には「ここで相互作用している各部分にはもはや部分がない」と言える地点に到達するはずだ。その地点の現象は、さらなる部分の相互作用によって説明することができないのだから、メカニズムによって説明することはできない、そのかわり、この最下部レベルは基礎物理学の法則によって説明される、と考えるのが主流である。(p63)

---

と紹介するようなレベルの上下による現象の因果の質の相違も、あるシステムを想定する行為こそが因果の綻びを同時に誕生させているとの証左である。

学究という行為が、あらゆる新たな下部構造を掘り下げていき、下部構造の細かい新たな影を認識し、さらなる下部構造を指向することと軌を一としてきた近現代の限界をこのように指弾し、終焉を告げることができると述べたい。「有の非在または無の非在」のさらに手前または深奥を覗くのは次の世代にバトンタッチしよう。

深淵とは一番の浅瀬であった。

For Eugen Eichhorn.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?