まだ生きている公園

人は忘れ去られた時に二度目の死を迎えるという話を聞いたことはないか?

俺はある。

一度目の死は肉体の死。その死を悔やむものがある限り、そのものの存在は記憶の中で生き続ける。という話だ。記憶なんて曖昧なものだ、ビデオデッキと同じで繰り返し再生されれば変質し元とは大きく異なっていく。

……あぁ、だから死んだ後に『惜しい人を亡くした』『あの人は仏のような人だった』なんて言い出す輩がいるのかな。どんなクソ野郎でも。

そんなことを思いながら、俺は煙を吐き出した。吸わないとやってられん。

「ハー……」

他人を自分が好きなように美化して、自分の記憶の本棚に書き換えた本を収めていく。そんなの一種の自慰行為に似てて薄ら寒い。

……薄ら寒いが、それを無意識的にしてないと断言できないのが人間の恐ろしいところだと俺は思っている。

なんせ今の俺がそうだ。俺は今、自分の感情がよく分からない。疲れからなのか、困惑からか……混乱しているのか。

「餓鬼みたいでだせえな」

呟く声もどことなく虚ろで、安定性を欠いている。

父親が死んだ。人間としては下の下。クズの中のクズ。いわゆるワンマン社長という肩書きで、パワハラをしまくるような人間だった。俺は社員たちが不満不平を抱えているのをよく知っていたから、父親の葬儀は形だけのものになると思っていた。そもそも俺は実家から遠く離れて、働いている。妹があまりにも喧しかったので、嫌々帰って来たのだ。久しぶりの帰省があいつの葬式なんて最悪だ。

弔いの意なんぞ誰も持ち合わせない、死んで万歳と口に出さないもののみんなそう思っている。だけど坊さんを呼んで読経を上げてもらう茶番。そう思っていたのは俺だけだったのか。

「社長がいてくれたからこそ私は人間的に成長できました」

と嗚咽混じりに弔問の挨拶を述べた専務に、俺は硬直して何も言えなかった。あんたもあいつを憎んでいるんじゃないのか? そう思ったけれど、口に出すことは出来なかった。……流石に、弔いの場で口に出す言葉じゃあない。

俺の沈黙を追悼の意からだと捉えたのか、専務は、

「お坊っちゃんは社長に可愛がってもらってましたよね、一緒にマラソンをしたり」

と言った。違う、あいつは俺がなんでも一番をとらないと気が済まなかった。『ビリは恥だ』と言って、嫌がる俺の耳を引っ張って、無理やり走らせてただけだ。

「運動会でも一緒に走られて」

違う、あいつが『俺は走るの早かったんだ。お前も早いはずだ。努力が足りんのだ』とか意味不明なことを言って、親子競争にエントリーしただけだ。

「運動会の前の日は八幡様に社長は行かれてましたし」

なんだ、その話は。そう思ったのが、顔に出ていたのか、

「社長は『息子が怪我をしませんように』とご祈願されてましたよ」

と専務は言った。神頼みなんぞ、する性格でもないくせに。

「社長もお坊っちゃんと一緒にいる時が一番優しい目をされてましたよ」

俺は頭を下げることしかできなかった。

それから何人も弔問に訪れたが、俺は半ば上の空だった。俺が憎んでいた、嫌っていた父親像がグラグラと揺らぐのを感じる。

別に俺が父親を嫌いな気持ちが消えたわけじゃない。消えるわけがない。長年降り続けた雨が岩に穴を開けるような憎悪だ。けれども、あんな人間でさえ好かれていたのかと思うと、よく分からなくなる。俺が毛嫌いしていた部分は、本当に悪意のみで行われたものじゃなかったのでは、と考えてしまう。だからといって、その行為が正当化されるわけではないが。許されるべきだとは微塵も思わないが。

考えたってどうしようもなくて、嫌いであることには変わりがないのに、ぐるぐると考えてしまう。あの時はどう考えていたんだろう、この時はどんな気持ちであんなことを言ったんだろう……なぜこうも考えてしまうのだろう……。

俺は弔問がひとしきり終わってから、妹に声をかけて、家を出た。夜風に当たりたかった。生温い夏の夜風でも、線香の匂いの混ざった空気よりいくらかマシだった。

「何もねえ」

行く場所がない。どこかに行きたかったのではなく、あの場所から逃げたい一心で家を出て来たので、行き場がなかった。行き場がなくともショッピングモールのようなものがあれば気でも紛れたかもしれないが、のっぺりとした住宅地しか家の周りにはなかった。

行き場を探すのも嫌になって、汚い用水路沿いに立っているフェンスに背をもたせかけたところではたと気がついた。

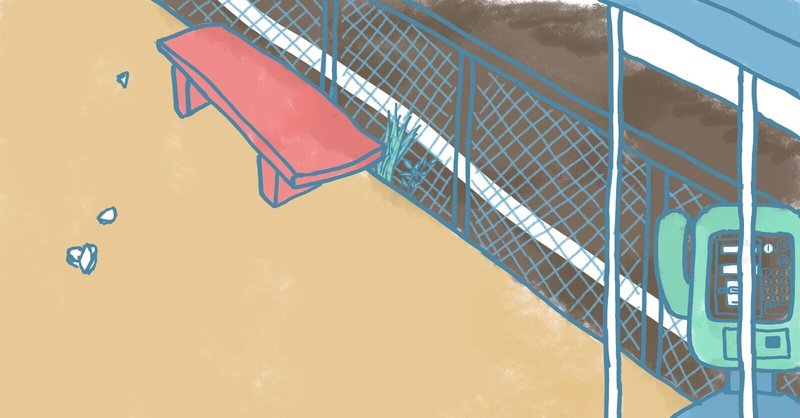

ここには公園がなかっただろうか。……いや、あった。見る影もないが、ここには公園があった。俺は小学生の頃、ほぼ毎日のようにここで遊んだ。滑り台一台、砂場が一つ、ブランコが二基、鉄棒は三台あった。使っているところは見たことがないが、公衆電話があって公園の端でぽつりと佇んでいた。

公園があった場所には見覚えのないたくさんの家が建っており、俺は時間の流れというものを痛感した。

名前は分からないが黒い実をスズナリにつける大木と、何故か佐藤錦のような身をつけるさくらんぼの木が二本あった。中学校に入ってからさくらんぼをしたら、「普通公園に生えてる桜はソメイヨシノだし、食えねーんだよ!」と鼻で笑われたが、俺はよじ登ってよく食っていた。

さくらんぼを食べている途中に風船が木に引っかかったことが、そういえばあった。幼稚園の子が飛ばした風船だった。それを取ってやろうとしたが、手を伸ばすままなく木の枝が柔らかな風船の肌に突き刺さり割れてしまった。魚の皮のような萎んだ風船、それから垂れ下がる凧糸はその後もしばらくそこにあった。

そういえば、あの大木を切る際の処理の仕方が大層悪かったから噂になっていたっけ。『あんな引きずり倒すような切り方をしたら、御神木のバチが当たる』と。長い間、切り株が野ざらしになっていたのが、なんだか痛々しかった。

でも木の面影すらどこにも無くなっていた。代わりにもならない、小さなオリーブの木が新築の家の庭にあった。

「そっか……」

そんな言葉が唇から転がり出した。諦めと寂しさの混ざった気持ちだった。

あの黄色いペンキが剥がれてざらついたベンチ。ペンキが剥がれに剥がれて、赤や青の色が下から覗いていた……触れば肌が痛かったが、昔のことなのでペンキの塗り直しもなかった。それでも俺たちは気にせずにその上で走り回った。

公園の真ん中にあった降りる場所が二つある滑り台。滑り台なのに滑っているやつはほとんどいなくて、下から駆け上がるか滑り台の上から飛び降りるのが俺たちのルールだった。

ブランコもそのまま漕いではつまらないってことで、鎖を巻き上げて座席を高くして漕いでたっけ。

馬鹿なことしてたなぁ。懐かしいなぁ。……もう俺以外忘れてしまったのだろうか。公園のこと……公園にあった遊具のキズや汚れ、みんなが毟っていたソテツの葉っぱ、蒸し風呂のように暑かった公衆電話。……きっと俺だけが覚えていることもあるんだろう。

俺が忘れた時に、失われた公園の一部は完全に消えてしまうのだろう。そして物や場所が忘れ去られていくのだ。

物や場所だけでなく、人も忘れ去られていくのだろう。親父も、俺も。みんな。どんな偉人だって、人間が滅びれば忘れ去られて消えてしまう。

タバコをふかしながら俺はそんな美しいことをつらつらと考えていたが、タバコが短くなってしまったのでそれを地面に落とした。

「帰るか」

靴の底をタバコに擦り付けるようにして、ポイ捨てしたタバコの火を消す。いつのまにかスーツはじっとりと汗ばんでいて、結構な時間ぼんやりしていたのだと思い知った。そして俺は新しく建てられたペカペカとした光沢を持つ新築の家々を横目に見ながら、家に帰った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?