儒烏風亭らでん推薦図書『写真のなかの「わたし」』読書感想文

①ホロライブ:儒烏風亭らでんさんに注目!

こんにちは、チェ・ブンブンです。

みなさんは儒烏風亭らでんさんというVTuberをご存知だろうか?VTuber大手事務所ホロライブに所属する配信者で昨年デビューした方だ。企業勢VTuberの多くは、ゲームプレイの上手さだったり「やらかし」を主軸とするトークで人気を博しているのに対し、彼女は一風変わった芸風を持っている。それは芸術に対する異様な解像度である。学芸員の資格を持ち、先生としてアルバイトをしたことのある彼女が語る芸術論の話は、難しそうなイメージを和らげていく。しかも、芸術の勉強をしたことある人にとっては驚くほど簡潔に難しい概念を説明し、美術史における点と点とを結んでいく超絶技巧の語りに驚かされるであろう。

個人的に、雑談配信で横山大観について語っていたのを観て衝撃を受けた。横山大観といえば生涯、富士山の絵を描き続けたことで知られる芸術家だ。しかし、彼女が紹介したのは滝の掛け軸である。幻想的な印象を受ける掛け軸。その幻想的な空気感はどこから来るのだろうか?彼女は「朦朧体」が使われていると解説し、掛け軸全体の構図を緻密に分かりやすく語っていった。そして「朦朧体」の背景が、別の配信で言及した「印象派」の話とリンクしていて感動した。

彼女がすごいのは、これだけ博識でありながら嫌味に見えない語りにある。別のコラボ配信でオセロをする回があったのだが、圧倒的強さを見せるも、完全勝利する一手前で悪手を打ち、僅差で勝利するような試合を展開していた。単なるPONなのか、華を持たせたのかは定かではないが、性格の良さが滲み出ていてそれ以来彼女に夢中となった。

自分自身、映画批評系VTuberとして高尚に見える映画をいかに親しみやすく興味持ってもらえるか研究しているので、彼女の活動は応援したくなるのだ。流行りの縦型配信も、ただ顔を見せるのではなく、掛け軸を紹介しやすいと語っているなど媒体で何ができるのかに真摯であることからも注目だ。

②1月の推薦図書について

#書庫らでん

— 儒烏風亭らでん🐚ReGLOSS (@juufuuteiraden) January 15, 2024

1月の推薦図書画像版です!

お待たせしました!!

感想は #らでんのラジオ 内で拝読する可能性があります。#書庫らでん タグをつけて投稿してね!

(書庫らでんとは…??毎月3冊推薦図書を紹介します!みんなで感想を共有しよう!という企画です。) pic.twitter.com/LXHK6kNUbg

閑話休題、そんな儒烏風亭らでんさんが推薦図書を選定しているポストを目にした。

・動物哲学物語 確かなリスの不確かさ(ドリアン 助川)

・たゆたえど沈まず(原田マハ)

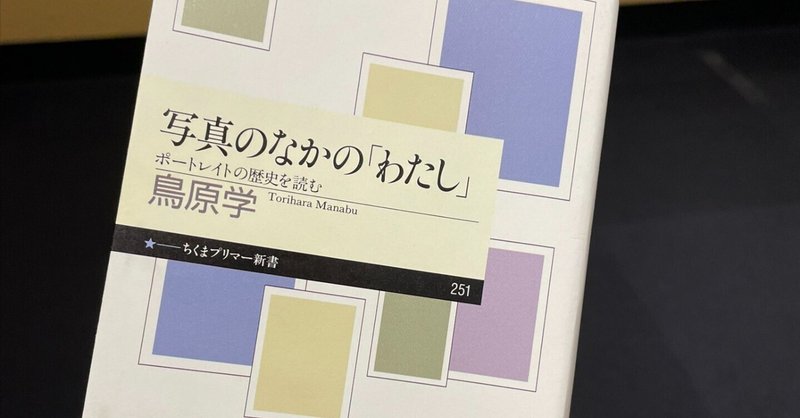

・写真のなかの「わたし」 ──ポートレイトの歴史を読む(鳥原学)

どの本も面白そうだったので、読んでみることにした。今回は鳥原学著『写真のなかの「わたし」 ──ポートレイトの歴史を読む』を読んでみた。

③『写真のなかの「わたし」』読書感想文

1839年にダゲレオタイプの写真が登場した。人は一定時間カメラの前にたつことで、現実をありのままに捉えた画が生成される。従来、絵画がその役割を担っていたものが、全てを性格に捉えられる写真の登場により世の中は大きく変わった。とはいえ、いつの時代も自由を与えられても何をすればよいのか、何ができるのか分からず不自由を感じるものである。

鳥原学はポートレート写真の歴史をダゲレオタイプに始まりプリクラ、そしてコスプレ文化にまで発展させていくことにより「自由という不自由さの中で自由になるための型」を見出していく。

絵画的にポーズを決めて、歴史的背景や個人の性格を投影させていく19世紀の写真。現代になり、写真はファッションとして世の中で当たり前の存在となるが、編集技術の向上でウエストサイズを不自然に細くするようなケースが問題となる。写真は現実を映すというが、空間や構図によって印象を操作できてしまうのではないだろうか?著者はその観点から、人々を均一に評価しやすくする「証明写真」の役割を見出す。この観点は慧眼であった。

また、ポートレートの登場、ファストファッションの登場により、肖像の対象について知らずともファッションとして着飾る傾向がある話も興味深かった。本著ではチェ・ゲバラが革命家であることを知らずともファッションとして消費されている状況について語られている。自分自身も高校時代に、チェ・ゲバラのこのポートレートに惹かれ、その後、生き様に魅了。いつしかペンネームche bunbunに利用するようにまでなった。

そして、視覚障がいを抱えている人も健常者と同じように家族写真に魂が揺さぶられるという話も強烈であった。目が見えないのに、家族写真に心揺さぶられるとはどういうことなのだろうか?

先日、アラン・カヴァリエのドキュメンタリー『Le Paradis』を観た。鳥の死に対して簡易的な墓を作る内容なのだが、これに近い感触がある気がした。つまり、目に見えないものを形として保存することにより、その見えないものへの感情を高めていくという観点だ。視覚障害がい者であっても家族写真を持つことが重要なのである。

このように興味深いアプローチが多い内容なのだが、一点気になったところがある。それは欧米でプリクラがそんなに流行っていないという言及だ。確かにカラオケと比べたら(アキ・カウリスマキ『枯れ葉』でカラオケシーンがある)そんなに有名じゃないのかもしれない。しかし、私が2011年にアメリカへ留学した時、ホストファミリーでありガールフレンドだったジャマイカ人が「一緒にプリクラ撮ろうよ!」と行ってきたのである。ちなみに当時の日本のプリクラが300円ぐらいだったのに対し、アメリカは1,000円ぐらいであった(10ドル)。フランス人の知り合いもプリクラは知っていたので、おそらく、日本文化に興味ある層の間ではポピュラーなんだと思う。

④『ヴィヴィアン・マイヤーを探して』オススメ!

余談だが、本書で紹介されていた映画『ヴィヴィアン・マイヤーを探して』はオススメです。大量のバキバキに決まった写真の行方を追っていく作品なのだが、カッコいい写真、語りの面白さもあってオススメです。

観た当時の私は次のように書いていました。

ゴッホは生前に800枚もの絵を描いたが売れたのは1枚だけだった話は有名だ。

似たような話は、現代にもあった!

ある写真収集家が、とある白黒写真に惹き込まれ、調べていくうちにヴィヴィアン・マイヤーの作品だと分かる。

駄菓子菓子、彼女は既に他界。無数の作品があるにも関わらず、生前1枚も社会に発表していなかった。

本ドキュメンタリーは、そんな彼女の作品を美術館に発表するまでの過程を通じて、アートと著作権の関係、アートと人生の関係を炙り出していく。

単に、ヴィヴィアン・マイヤーの悲惨な生活を明らかにするのではなく、「実は彼女は作品を世に魅せたくなかったのでは?」「写真作品はどの工程までを含めるのか問題」といったアート作品で度々問題になる社会制度やモラルについてしっかり議論していく。意外とそこまで掘り下げている作品は少ないと思っているだけに良かった。

私の写真も誰か発掘してくれ!

でん同士のみなさんは是非挑戦してみてください!

映画ブログ『チェ・ブンブンのティーマ』の管理人です。よろしければサポートよろしくお願いします。謎の映画探しの資金として活用させていただきます。