【新作音ゲー】ポラリスコードのロケテに行ってきた!② ~音ゲーパート編~

新作アーケード音ゲー「ポラリスコード」のロケテスト体験記録②

まだの方は、先に①の方をお読み下さい。

いよいよ音ゲー部分について語りたい!

今回はポラリスコードの音ゲー部分について書いていきたいと思います。お待たせしました!

とはいえ、たったの2曲だけ遊んだうえでの感想なので、基本的な操作方法などの紹介に終始してしまうかも。ここが気になるのに!みたいなモヤモヤが残ったらすみません。

ソシャゲ系の伝統を引き継いだ評価システム

まず特徴的なのが、ソシャゲ系音ゲー風のスコアシステム。

画面左上にライフゲージ。画面右上にグレードゲージ。数多のソシャゲ系音ゲーに搭載されているあのシステムがついにBEMANIシリーズに登場です!

キャラ編成でスコアが上下したりと、ほぼソシャゲ系音ゲーみたいなシステムかなぁと思いつつ、スキル内容などきちんと把握できているわけではないので正直どんなバランスなのかはわからずじまいです。

個人的には、このようなキャラ編成やスキルでスコアを上げる遊びや、ライフゲージによる制限を面白いと思ったことがないので(ただしリステップは例外)、あまり好意的に見れない部分ではあります。

しかし、チュートリアルで「ライフゲージが0になるとグレードゲージが上がらなくなってしまう」とあるように、おそらくライフ0でも曲の最後まで遊べるであろう設計。

そしてリザルト画面右下に(おそらく音ゲー精度のみでの)達成率表示があるなど、純粋に音ゲーを楽しみたい私のようなユーザーも楽しめる仕様になっているのではないかと感じます。まあ、実際しばらくやり込んでみないと、その辺の評価は難しいなぁ……

オーソドックスでわかりやすいボタン操作

本作のデバイスはボタンとフェーダーの2種類で構成されています。

まずはボタン部分のお話から。

本作のボタン部分は、それこそ説明画像にはっきりボタンと書かれているように、チュウニズムのようなタッチパネルではなく、ノスタルジアのような物理ボタン。横に12個並んでいます。

ただノスタルジアのボタンと比較するとかなり大きく、目の前にしてみると横幅と高さが感じられました。見た目の印象ではボタンの沈み込みが深そうだなと思ったのですが、いざ触ってみると沈み込み自体はノスタルジアよりむしろ浅いくらいで、カチッとした感触が心地よいです。

このボタンを使った操作として、今回登場したノーツが以下の5種類。

①タップノーツ

ノーツが判定ラインに重なったタイミングでボタンをタップ。

②タップノーツフリック

タップして、そのまま左右のどちらかにフリック。

③ロングノーツ

タップして、終点まで押し続ける。終点判定はなし。

終点にフリックが入ることも。

④スライドノーツ

ロングノーツの変化形。ボタンを押したままスライドします。

途中で折れ曲がる配置もあり。

⑤ハニカムノーツ

ボタンを押しっぱなしにしたままでOK。

いかがでしょうか?どのノーツも既存の音ゲーの多くで使われてきたものであるため、非常にオーソドックスでわかりやすい操作方法だと私は思いました。

BEMANIシリーズの音ゲーって初見だと思った通りに操作するだけで一苦労というタイトルが多いですが、このボタン操作は少しでも音ゲーを触ったことがある人ならすぐにわかる馴染み深さがあり、それどころか一度も音ゲーを遊んだことのない人でもチュートリアルを聞けばすぐに覚えられるような直感的である操作だと思います。

ちなみに、全体的に判定は緩め。私は判定弱者なので何とも言えないのですが、ボルテの critical や maimai の perfect くらいかな?という印象を受けました。

本作の遊びの肝! フェーダーノーツ!!

そんな慣れ親しんだゲームシステムに、アーケードゲームならではのアクセントをくれるのがコンパネ奥に設置されたフェーダーデバイス。専用の物理デバイスのガチャガチャ感やっぱりいいですよね!

ちなみに、プレイヤーが動かした場所に固定されるオンゲキのレバーとは違って、ポラリスコードのフェーダー部分は左右に動かして手を離すと自動で中心位置に戻る動きをします。どちらかというとグルコスACのブースターのようなバネの感触のある操作感といいますか……

そんなフェーダーを使った操作は、以下の3種類が登場。

ちなみに、画面左半分に流れてくる緑のノーツは緑のフェーダー(左手)、画面右半分のピンクのノーツはピンクのフェーダー(右手)にそれぞれ対応しています。

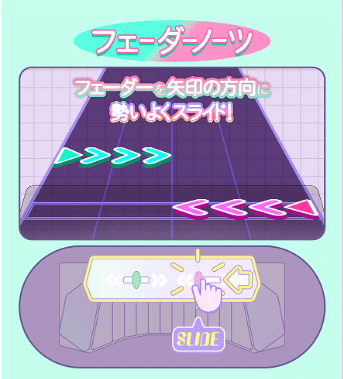

①フェーダーノーツ

矢印が判定ラインに重なったタイミングで、フェーダーを矢印の方向にスライド。

さらに一部のフェーダーノーツでは、ノーツに合わせて続きのレーンがスライドインする演出が入ることが!画面に動きが生まれていて爽快感があります。カメラの切り替え操作をするような気分で楽しめました。

②フェーダーノーツ(ホールド)

フェーダーをスライドしたら、ラインが続く間そのままの位置で固定し続ける。

③フェーダーノーツ(スクラッチ)

フェーダーを動かし続ける。グルーヴコースターのスクラッチに近い操作です。

左右に動かすたびにコンボ数とスコアが加算される模様。

個人的には連打ゲーが好きではないので、音ゲーのみでの評価値には加算されないといいなと思うのですが、今回のプレイでは検証できなかったので影響は不明です。

これらフェーダーノーツに似たような操作性を持ったゲームはオンゲキやグルミクがありますが、それらに比べても本作のフェーダーノーツは初心者に優しいのではと思います。例えばオンゲキでは常に自機の位置に気を配る必要がありますし、グルミクも独特な挙動に少し理解が必要。対してポラリスコードでは、「矢印が降ってきたら動かす」ただそれだけの意識で遊べてしまうので、反射のみでプレイできる印象です。

音ゲーパートは面白い! が……

まず肝心なことですが、本作の音ゲーパート面白いです!

2曲遊んだ限りでは、譜面も理不尽さのない丁寧な作りで、叩いていて気持ちいいと思える仕上がりになっていました。

そして、この音ゲー正直悪いところがほとんどないんですよね。

少し気になった点といえば、せいぜい「一度フェーダーの最下部を持ってスライドしてしまって、指を挟んで痛かった」のと「レーンが長く、レーンの長さ調節(サドプラ)の設定も無かったこと」くらい。

ちなみにオプションについては、「ノーツスピード」「背景の濃さ」「レーンの濃さ」「ミラー」「Fast/Slow」「判定表示の高さ」など基本的なものはそろっていました。サウンド設定のタブで、BGM/SE/ボイスの音量がそれぞれ設定できるのもスマホ音ゲー感あるかも。(正直この辺うろ覚えの内容ですみません。)

以前遊んだアンダミロ社の音ゲー「クロノサークル」のロケテなんて、見づらいUI・硬すぎるボタン・機械翻訳のような日本語・多種多様な不具合など「えっ?あと一か月でこれが世に出るの??」と思ってしまう驚愕クオリティだったのを覚えていますが、ポラリスコードは事後アンケートで書く内容に困るくらい悪い点が見当たらない。非常にノンストレス。

操作方法もわかりやすいですし、チュートリアルもアーケード音ゲー史上最高に丁寧。アーケード音ゲー共通の問題であった「とっつきにくさ」がほぼ解消されていると思います。

ほぼマイナスポイントが感じられなかったゲームなのですが、

ただ、少しだけ思うところがあります……

①の記事でも少し述べたことなのですが、それは

わざわざポラリスコードを遊ぶ理由を感じられなかった

ということです。

ポラリスコードはソシャゲ系音ゲーっぽいのが最大の特徴であると感じましたが、それなら無料であそべるスマホ音ゲーは山ほどあります。

フリーレーンの鍵盤ゲーを遊びたいなら、チュウニズムの方がSEとエフェクトが気持ちいいなと思いました。ノスタルジアほどの作風の独自性がないので、どうしても他機種と比較してしまいます。

フェーダーに手を伸ばす緊張感が味わいたいなら、無料で遊べるグルミクで十分かも。

そんなわけで前回の記事で私は、ポラリスコードの音ゲー部分を遊んでいて「グルミクでよくない?」と思ってしまったと書いたのです。

ただとても大事なことを言います。この感想は「私が遊ぶのはグルミクでいいかも?」であり、本作を気に入った人に対する「ちょwwwお前これグルミク遊べばいいじゃん!」ではないのです。あくまでゲームとしては別物だしね!

私にはとっては既にポラリスコードの代わりになるものが沢山存在したというだけの話。今回このゲームを遊んだ他のプレイヤーはポラリスコードでなければならない理由を見つけたかもしれません。ある人にとって替えが効くものは、誰かにとっての特別です。

オプション項目の有無1つがそのゲームを遊ぶ理由になりうるような音ゲー界隈で、私はこのゲームがあなたにとって価値のあるものかどうか判断することなどできません。もしこのゲームが本稼働するときが来たら、実際に遊んでみてください。

私もしばらくは遊ぶつもりでいます。現時点でもかなりのポテンシャルを感じているので、手のひら返してハマるかもという予感は十分にあります。例えば、ロケテスト版では上位2難易度(influence , polar)がロックされていて easy , normal. hard しか選べなかったので、高難易度譜面を遊んだら全然印象変わるかも。

とはいえ、このゲームならではの魅力が薄いなと思ったのは正直な感想。

当然「独自性が強いゲーム≠よいゲーム≠売れるゲーム」なので、独特であればいいというわけではないのですが。音ゲーって操作が独特だと取っつきにくくなりがちだし。でも、やっぱり特別な何かが欲しいなと感じます。

本作が普段ゲームセンターに行く人にとっても、今はまだ行くことが少ない人にとっても、唯一無二の特別なゲームとなってくれることを願っています。

【余談】

PASELI利用履歴

関連記事

同じくロケテレポートを書かれている方のnoteを勝手に紹介させていただきます。

↓ 実際のノーツ画像が掲載されているので、気になる方は是非!

↓ いつもサイト読ませて頂いております。情報が整然としていてわかりやすい!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?