【Destination】第38話 性別の存在

この世には「男と女」ふたつの性別が存在する。

ヒトはこの「性別」があるがために、相当な労力と時間、そして莫大なお金を費やしている。

幼いころから異性を意識するようになり、男子は運動能力の高さや腕力、おもしろさ、ときには、いじわるをして女子に自分をアピール。

女子は少しでも可愛くなろうと、服装や髪型、体型に気をつかい、化粧を覚えて外見の美しさに磨きをかける。

やさしさや周囲への気配り、言葉づかいといった、内面の美しさも得ようと心がける。

思春期ともなると気になる異性を思い、眠れぬ夜を過ごしたり、頭を悩ませながら、何度も何度も書き直した手紙やメールを送り、心臓が破裂しそうなほど、ドキドキしながら返事を待つ。

バレンタインやホワイトデー、クリスマスといった、男女が結ばれるであろうイベントには、プレゼントを用意することもあり、それには当然、お金が必要となってくる。

恋をすれば勉強が手につかない、部活に集中できないといった状態に陥る。

好きなアイドルのテレビ、ユーチューブにくぎづけ、コンサートに行ったり写真集を買ったりしてさらにお金をつかう。

大人になれば、異性の気を惹こうと男性はデート代を奮発。女性は服装と化粧品、美容にお金をかけるが、男女のあいだには大きな価値観の違いがあり、必ずしも恋が成就、花ひらくとは限らない。

「相手に好かれたい」、「認めてもらいたい」と、がんばった結果、失恋するようなことになれば、心が傷つき何日も落ち込むハメになる。

「そんなの気にしませんなッ!寝て起きれば忘れてま〜す。落ち込むなんて時間のムダ!次の恋に走ればいいんですよ〜」といった、強靭なメンタルをもった人もいるが、大半の人は落胆する。

これはすべて、性別があるからこそ起きる事例。

冷めた目で見ると、男女のグループ分けは労力と時間が必要で、ムダなシステムに感じられる。

しかし、ヒトだけではなく、あらゆる動物、鳥や魚、虫にさえもオスとメスがあり、植物にも雄しべと雌しべがある。

なぜ生物にはオス、メス2種類の「性」が存在するのか。簡単に答えるなら「子孫を残すため」だが、オスとメスの分類がなくても子孫を残すことは可能。

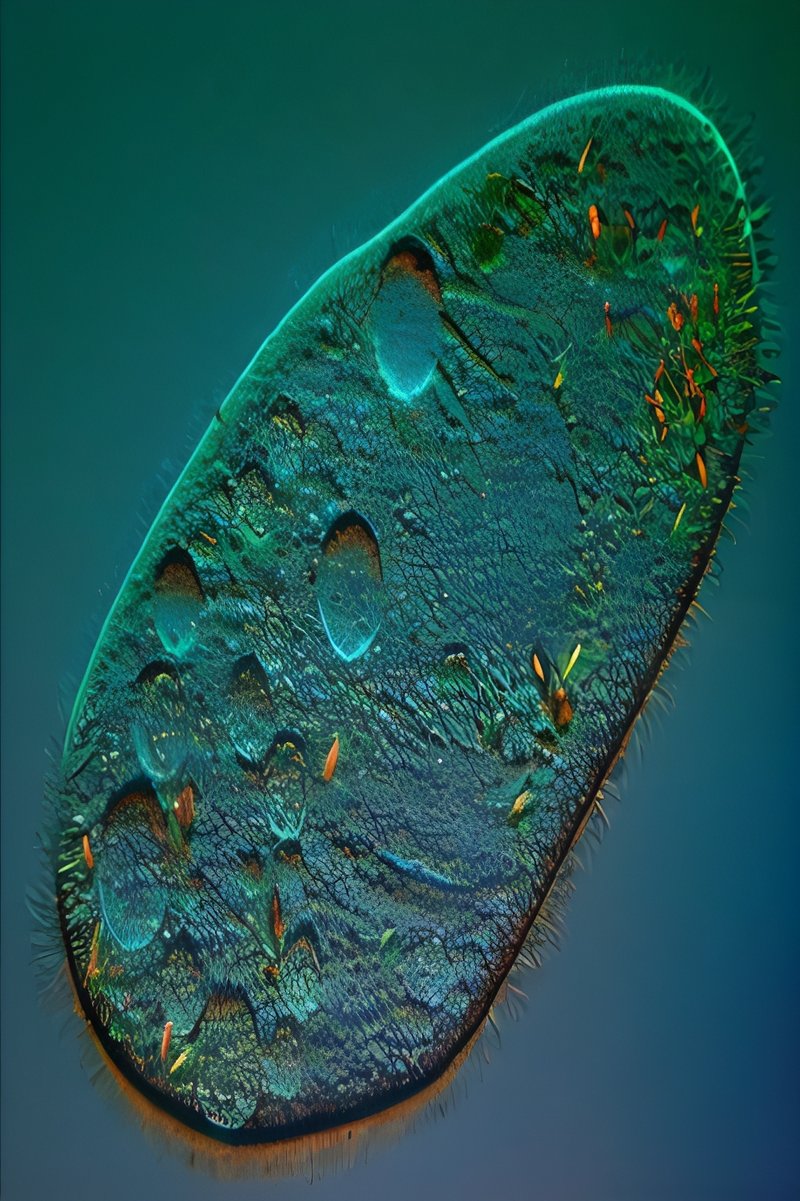

アメーバのような単細胞生物には、オスとメスの区別はなく、細胞分裂を繰り返して増殖。誕生から数億年経った現在でも、それは変わらない。

しかし、細胞分裂で増えていくということは、もとの個体が分かれているだけにすぎない。

そのため、どんなに増えつづけたとしても、元の個体と同じ性質の個体が増えているだけ。

「すべての個体が同じ性質」

それは、氷河期や無酸素状態など、星の環境が生命の生存に適さないものに変化すると、種が絶滅を迎える危険性をはらんでいる。

厳しい環境の変化を乗り越えるには、同じ性質の個体を増やすよりも、性質の異なる個体を増やしていったほうが、種を保存していくには有利。

さまざまな性質の個体が存在していれば、環境の変化に対応できるかもしれない。そのうちのどれかは、生き残る可能性があるかもしれない。

しかし、自分のもっている遺伝子だけで子孫をつくろうとすれば、自分と同じか似たような性質をもつ子孫しかつくり出せない。では、どのようにすれば大きく自分を変えられるのか。

自分とは異なる遺伝子を残そうとするなら、自らがもつ遺伝子と、ほかの個体がもつ遺伝子を交換して融合させる以外に方法はない。

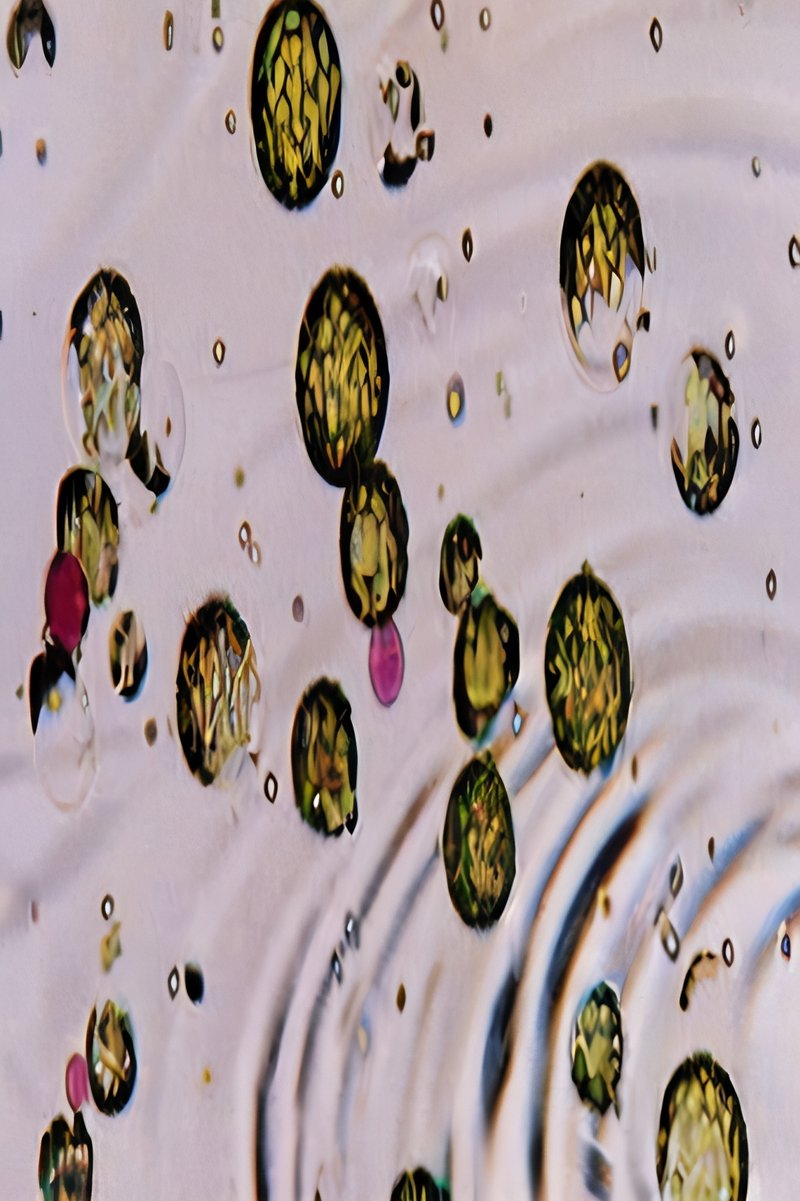

オスとメスの区別がない、単細胞生物「ゾウリムシ」は、異なる遺伝子をもつものどうしで個体を接合、遺伝子を交換して変化させる。

接合のあと、分かれたゾウリムシは、それぞれ細胞分裂によるクローン繁殖を繰り返し、少しずつ遺伝子を変異させていく。ウイルスも同じく。

多細胞生物になると、ゾウリムシのように細胞のみで接合するような、単純な形での遺伝子交換は困難。

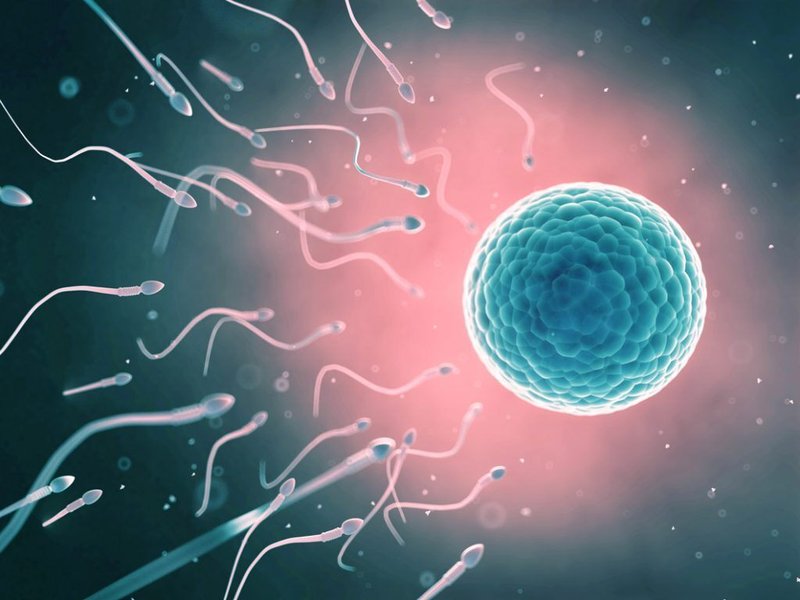

そこで、多細胞生物は自身の遺伝子が半分入った生殖細胞を体内でつくり、それをほかの個体の生殖細胞と合体させ、新しい遺伝子をもつ子孫を生み出す生殖様式(精子と卵子の合体=受精)へと進化。

では、なぜ精子と卵子、ふたつの生殖細胞が進化したのか。その答えこそが「性の分化」の根源。

生物の体のつくりが複雑化・高度化するにつれて、成長するのに膨大な時間がかかるようになった。

遺伝子どうしが接合、細胞分裂を始めてから個体に成長するまでには、たくさんの栄養素が必要。

その栄養を外界から吸収したのでは、環境に左右されやすく、成長途中で息絶えるリスクが高い。

そこで遺伝子が個体になるまでの栄養を、あらかじめ蓄えた配偶子(卵子)をもつよう、多細胞生物は進化。

しかし、卵子は栄養を蓄えた分、個体自体が大きくなってしまい、生産量を稼ぐのが難しくなり、1回に生産できる数に限界が生じる。

数が減ってしまえば、配偶子同士が出会う確率は低くなる。

そこで、限られた卵子に対してサイズを縮小させ、大量に生産可能な配偶子(精子)が誕生。

さらにこの小さな配偶子(精子)には、大きくて動きにくい卵子との遭遇確率を上げるための運動性も備わるようになる。

こうして進化を続けた配偶子は、卵子と精子という二型が生まれ、それぞれを生産するのに特化した個体としてメスとオスが誕生。

そして、人類を含むこの世界を生きるものたちは、自らとは異なる性質をもち、より優れた子孫を残すため、遺伝子をコピーしながら増殖していく方法をとった。

融合する際は、まったく同じようにコピーせず、あえてエラーを起こしながら変化・変異を試みる。エラーによって起こる変化はとても小さく、起こった変化がより良くなる可能性は高くない、悪くなる可能性も否定できないが。

男女の見た目が違う理由

人類すべてが同じ服装と同じ顔、同じ身長であれば、見た目で相手のことを判断するのは不可能で、交わるにはとても効率が悪い。それは、魚や鳥、昆虫や爬虫類に至るまで、すべての生物に共通して言えること。

むやみやたらに、ほか個体と交わるよりも、グループをつくって交わるようにするほうが遥かに効率的。

ゾウリムシは、ふたつの個体が接合して遺伝子を交換するのだが、遺伝子が異なるいくつかのグループがあり、「そのあいだでだけ接合して遺伝子を交換している」と研究の結果、明らかになった。

生命にオスとメス、男と女、ふたつのグループができたのは、見た目での判断を容易に、より効率良く遺伝子を交換し子孫を残すためだと考えられる。

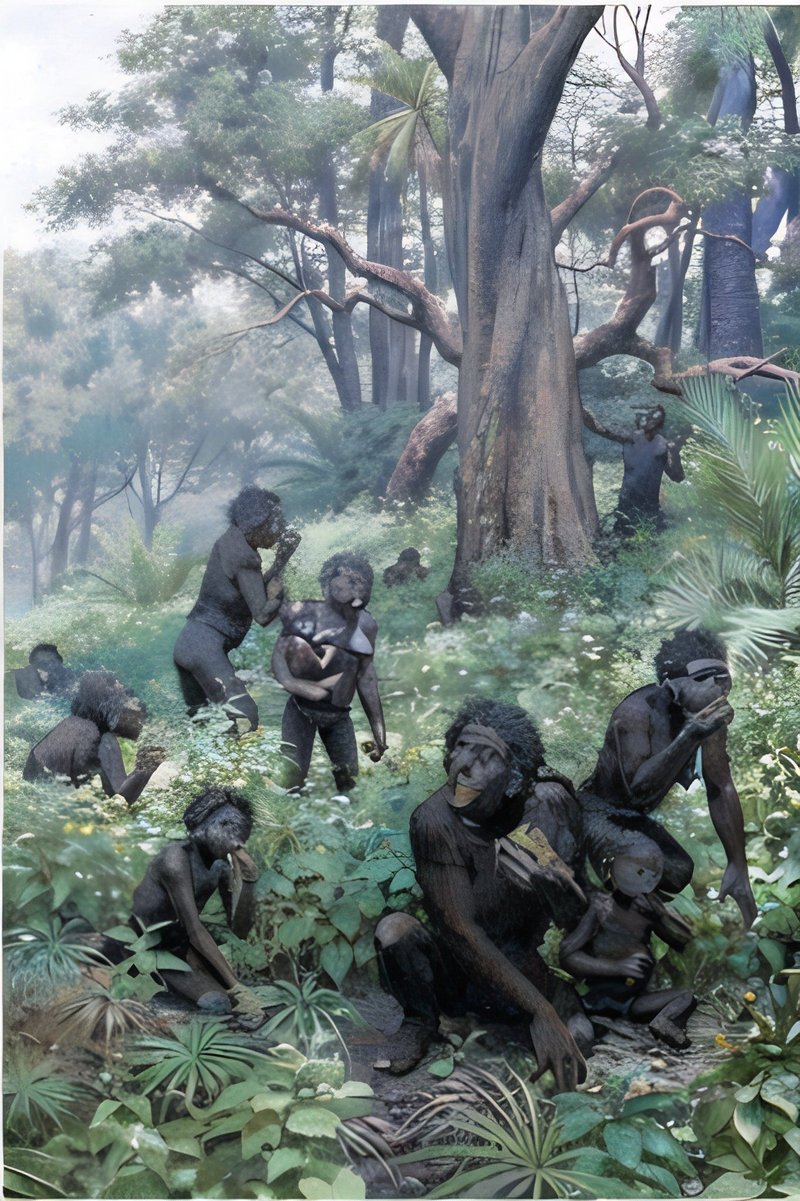

高等動物では、さらに機能的な制約でメスとオスの分化が進む。人間でいえば、「女性が子どもを生んで育て、男性が狩猟をする」といったように、それぞれの役割が特殊化すればするほど、女性と男性の体格差、腕力の差は大きくなっていった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?