第256回: にしさんのこと(お別れ編)

≡ はじめに

前回は、「出合い編」として、にしさんに出会うまでの話を書きました。

今回はにしさんのもう一つのルーツと、一緒に進めたあれこれの話を書こうと思います。

≡ 前回の復習

復習というのも変なのですが、前回出題した問題を𝕏にポストした結果です。

投票の結果、「優理」が60.9%と「優里」の39.1%を上回りました。正解は「優理」です。

にしさんが連載していた『~腕利きソフトウェアテストコンサルタントが支える優理の事件簿~』ですが、その番外編である、『~腕利きソフトウェアテストコンサルタントが支える優理の事件簿・アドベントカレンダー2016/12/15番外編~』をネットで読むことができます。

それで、なぜ「優理」かというと、私の妻の名前の「優子」の「優」と、にしさんの奥様の名前の「恵理子」の「理」を合わせてつくった名前だからです。

にしさんは、ご家族思いでした。それは誰に聞いてもそういいます。

奥様のこと、大好きすぎるし。

上の娘さんは私の娘と1歳違いだから、いま、19歳かな。

おいて逝くなよ。早すぎるんだよ。もー。

にしさんと女性関係の話はほとんどしたことがないのですが、10年ちょっと前に、「アヒル口の女の子が好きなんだよね」というので、「ともちん?(板野友美さん)」って聞いたら「あきやまさん、僕は自然な顔が好きなんです」って怒られました。“ともちん”で通じたのに……。

私は、ともちん好きだったけどなあ。大西さんも、ともちん推しで趣味が合ったし。

それから、「女性が席に付くお店は苦手」って言っていました。

閑話休題。『Software Testing "ManiaX"』の連載の著者が、「にし やすはる / あきやま こういち」の連名になっているのは、そういうわけなのです。

当初は、にしさんが書いた原稿を私がチェックする役割だったのですが、少なくとも2回目以降について私の直しはゼロです。

だって、入稿日を超えて原稿が深夜(早朝?)に完成していたし、手直しが必要な箇所なんてなかったから。

Twitterにも書いたけど、にしさんの連載以外にも、良い記事が多いので、『Software Testing "ManiaX"』はいつか、復刊してほしいです。

≡ 学の系譜

さて、ここで、マフィアの系譜「学の系譜」について整理しておきたいと思います。にしさんの本業は大学の講師ですし、にしさんを理解するためには学問の系譜は欠かせない要素と思うから。

前回は、「菅野文友-飯塚悦功-西康晴」ラインについて書きました。学と言えないこともないけれど、こちらはコミュニティの系譜です。

もちろんコミュニティの系譜からも影響を受けています。

菅野先生は、遠くから見ると傍若無人に振る舞う怪しいおじいちゃんに見えるけれど、親分気質で懐に入ると、とても暖かい人です。にしさんの一面でもあります。

今回は、「石川馨-久米均-飯塚悦功-西康晴」ラインについてです。学問の系列です。

まず、石川馨先生ですが、「日本的品質管理」を確立し、日本の製造業を品質管理で世界一にした人です。

少なくとも第二次世界大戦後の日本の復興をリーディングした一人です。

石川先生は、東京大学を卒業し、海軍に入隊され、その後、日産液体燃料(株)に就職、ほどなくして、東京大学に助教授として赴任されました。

石川先生は、水野滋先生、朝香鐵一先生とともに、デミング賞を“武器”に、企業で品質管理を実践する方法を指導されたかたです。

特性要因図(イシカワ・チャートとも呼ぶ)やQCサークルをつくったことでも有名です。

石川先生の名著『日本的品質管理』は、今でも読む価値がある本ですし、その英訳である『What Is Total Quality Control?: The Japanese Way』は、世界中の人が読んでいます。

父親の石川一郎は初代経団連会長(そして、初代日科技連会長)で、弟の石川六郎は日本商工会議所第15代会頭と、経済界の重鎮を肉親に多く持つ先生です。品質管理が日本の産業界に広まった要因のひとつです。

石川先生は、自身が仕事で困っていた時に、日科技連会長だった父親が、「日科技連に品質管理の本があるから読んだらどうだ?」といったことがキッカケで品質管理の道に入ったそうです。

石川先生自身の研究としては、「石炭類のサンプリング法分析法」が有名です。

終戦当時の日本は、石炭を輸入に頼っていました。

エネルギー資源とするためにタンカーいっぱいの石炭を買うのですが、粗悪品を掴まされたら大損です。

そこで、石炭の品質を調べないとなりませんが、石炭は石ですから大きさもまちまちです。また、粉になっているものもあります。そもそも、調べるにしてもタンカーいっぱいの量です。

そこで、役に立ったのが統計的品質管理です。

サンプリングを行ってタンカーに積まれた全ての石炭の品質を予測する研究をされていたのです。

にしさんは石川先生の影響を強く受けているように思います。と言っても、直接にお話しされたことはほとんどないと思いますが……。

品質管理の世界で有名なジュラン博士は、石川先生のことを「ワールド・フェイマス・プラクティショナー」と呼びました。研究者というよりも、実践家というわけです。

石川先生は、「人間性尊重」をモットーにしていました。その人のためになって、その人がやる気をもって、自主的に動くように指導されたそうです。

また、「日本の品質管理はおれが持っていかないとだめだろう」という絶対的な自信と使命感をお持ちだったそうです。

それは、にしさんが、「日本のテスト業界はおれが数年でも抜けたらだめだろう」とおっしゃっていたこと(Kさん談)と呼応します。

また、石川先生は、オルガナイザー(組織をつくる達人)としても有名で、それはにしさんも同じでした。

違う点は、石川先生は酒豪(ノムニケーションの語源になった人)でゴルフ好き、対するにしさんはお酒が苦手(コーラかジンジャエールが好き)でゴルフはしないというところくらいでしょうか。

そんな石川先生ですが、1976年に60歳で東京大学を定年退職するまでに2人の博士を育てました。

一人は、久米均先生で、もう一人は狩野紀昭先生です。狩野先生は「狩野モデル」で有名ですね。今年のSQiPシンポジウムの基調講演をされていましたが、狩野先生は、あの通り愉快な方でムードメーカーで、勉強はできなかった(超できる学者の中にあっては)そうです。交互作用の研究で博士号をとられたので、勉強が出来ないというのは本人がそう言いふらしているだけかもしれません。

さて、久米均先生といえば、狩野先生より年上で、ISO 9000シリーズ(2000年に飯塚先生が引き継ぎ、2012年に中條先生が引き継いだ)のリーダーとして有名ですが、私は『設計開発の品質マネジメント』という本が好きです。FMEAの説明が良いからです。久米先生は石川先生が東京大学を定年退職されるときに研究室を引き継ぎました。

そして、久米先生の弟子が飯塚先生(久米研究室に所属)です。飯塚先生はご病気がちでしたが、とにかく頭が切れたそうで論文博士(大学院に通っていれば下駄を履かせてもらえる課程博士ではない)です。そして、久米先生が定年で東京大学を退職されるときに研究室を引き継ぎました。

飯塚先生もプラクティショナーで、企業の指導をされていたのですが、私の品質工学の師匠の吉澤正孝さんが言うには、「俺が口八丁で適当なことをしゃべるだろう。そうすると、飯塚先生は『今、おっしゃられたのはこういうことですよね』と体系立ててまとめてくれるんだ。そりゃあすごかった。」と感心していました。

この「分かりやすく体系化して技術を整理する」スキルは、にしさんに伝承されたものと思います。

日本の品質管理(SQC/TQC/TQM)を支えた先生方の一覧表をつくってみました。他にも赤尾先生、草場先生、近藤先生、唐津先生、米山先生、司馬先生、圓川先生等々、尊敬する先生は、たくさんいらっしゃいます。気になる方は、デミング賞本賞受賞者一覧を眺めて、その著作を読むといいんじゃないかなと思います。

みなさん長生きなのは、自身の健康管理に品質管理のスキルが役立つからとまことしやかに語られています。

にしさんもそうしてくれたら良かったのに。

そうそう、にしさんは、マフィアの系譜を否定していたけれど、尊敬もしていて、「いい加減、過去の資産(品質管理の成功)を超えてソフトウェアで新しい資産をつくろう。けど、TQMの枠組みって、くやしいくらい上手いことできているんだよなあ」と言っていました。

上記の表で、戦後の、特にデミング以降の品質管理を支えたのは水野先生以降ですが、それ以前の西堀さんは南極越冬隊の隊長で技術者かつコンサルタントでしたし、増山先生は医学部で実験計画法の大家でした。そしてお二人とも品質管理の使い手でもありました。

そうそう、森口繁一先生はコンピュータ界隈でも有名です。森口先生は小説の「工学部ヒラノ教授」のモデルとなった天才です。

ソフトウェアテスト関係では松尾谷さんを指導されていました。

森口先生の東大の講義を、当時、増山先生の客分として出入りが許されていた田口先生が最前列で聴講して「そこ、違う」って指摘して、仲が悪くなった話は割と有名かな。品質管理と品質工学のたもとが分かれたのは案外、そんな因縁からかも。

なお、にしさんは、大学卒業後もずっとSQiPの副委員長として飯塚先生(SQiP委員長)を支えていらっしゃいました。それは、飯塚先生が委員長を野中先生に引き継いだ以降も引き続き、にしさんは副委員長としてソフトウェア品質の発展に尽力していました。

ところで、にしさんは、いつも笑顔で優しい人なのですが、理不尽なことやずるいこと、業界のためにならないことをしている人や会社をみると激しい言葉で糾弾します。それは、52歳で亡くなるまで、丸くもならず変わらなかったようにも思います。特に30代のころは一番激しく、陰で「瞬間沸騰湯沸かし器」なんて呼ばれていました。

「マフィアの系譜」というのは、にしさんが、品質管理の大先生方がまるで偉い先生を先頭に、マフィアの親分を囲むように企業指導されているさまを揶揄した言葉です。

「ぼくは、ああはなりたくない」と。

≡ JaSST

JaSSTについては、色々な人がすでにお書きなので、私はパスしてもいいかなと思ったのですが、2つだけエピソードを書きます。キャッチイメージのJaSSTは、にしさんの代表作ですし。

■ あしながおじさん

ソフトウェアテストシンポジウムのJaSSTですが、第1回のJaSST 2003には1400万円かかりました。

そして、第2回は1500万円(会場費とシステム代がその半分)、第3回は2500万円(会場費が800万円と運営に850万円)と毎年規模が大きくなっていきました。

各回のJaSST単独では、チケットがほぼ完売したことで、収支トントンだったもののJaSST以外(例えば、ウェブサイトの作成・維持管理や、事務局)にもお金がかかるようになり、つまりは、JaSSTコミュニティ全体としては赤字でした。

そのことで、当時会計係だった私は、にしさんから「大学にかけあって、にし研がスポンサードするよ」と言われました。

世間知らずの私は『大学には、そういう制度があるのか』って思って、あしながおじさんの申し出を受けてしまったのですね。

あとで、にしさん個人の負担が大きかった(数百万円)と知りました。

そのことを知ったのはかなり先の話ですが、知らなかったときに、『このまま、大学の支援をあてにしてはいけない。納税もきちんとしなければ』と思い、NPO法人(ASTER)をつくりました。

ASTERが誕生する前のお金のやり取りは、にしさんの個人口座を使っていました。

そうしたら、税務署が納税を受けてくれなかったのです。実際は赤字だったから税務署側も徴税するものがなかったというのが真相なのでしょうが、その辺もにしさんに任せきりでした。

ASTERの財務が安定したのはJSTQBがジョインしてからです。それまでは、「こんな状況では、JaSST実行委員長を引き継げない」と言っていました。

なんとか赤字体制を脱却し、JaSST 2007から大西実行委員長になりました。

■ JaSST 2009クロージングパネル

2つ目のエピソードは、JaSST 2009のクロージングパネルです。こちらは、「テスト技法からテストメソドロジへの進化を目指して」と題したパネルディスカッションでした。

吉澤さんと安達さんが司会で、湯本 剛 (豆蔵)、秋山 浩一 (富士ゼロックス)、工藤 邦博 (ベリサーブ)、西 康晴 (電気通信大学)、松尾谷 徹 (デバッグ工学研究所)、池田 暁 (日立情報通信エンジニアリング)、鈴木 三紀夫 (TIS)が、パネリストとして登壇しました。

パネルは、個々のテスト技法の話ではなく、「テスト分析・設計・実装・実施」の横軸と「単体・統合・システム」の縦軸を掛け合わしたテスト全般をカバーする方法(テストメソドロジー)が生まれつつあることを示すことで、テストに対する認識を変えさせようというものでした。

当時は「テスト技法は本で勉強したけど、テスト設計? 何それ美味しいの??」という人が多数でした。

600人程度収容可能な会場でしたが、立ち見がチラホラいるという感じでした。

パネルなので各パネリストが意見を述べるのですが、にしさんは、マインドマップのようにテスト観点を広げていくテスト分析について「これが重要なんだ」と語りました。

そこで私がマイクを奪って「これだから大学の先生はだめだ」って発言したのです。「大規模ソフトウェアでテスト観点を出し尽くすのは非現実的だ」と。

この間、Kさんに、「あの秋山さんの発言の後に、松尾谷さんが『発散させることも大事だし、そのあとに収束させることも大切』ってフォローされたこと覚えています?」って聞かれました。

覚えていませんでした。松尾谷さん、その節はありがとうございました。

このことがあってかどうかは定かではありませんが、これ以降、にしさんとパネルをすることはありませんでした。(いわゆる「共演NG」ってやつかもしれません。www

それ以前は、企業主催の非公開のパネルで並ぶこともあったのになあー)

≡ テスト観点

にしさんが遺した大きな財産の一つに「テスト観点」があります。

2006年くらいのこと、にしさんは「ゴッドハンド」と呼ばれるテストするとバグを次々と見つけてしまう人の秘密に興味津々でした。

当時は、松尾谷さんが「クラスと補集合」という言葉で、鈴木三紀夫さんが、「画と地」という言い方で、それぞれ、着目している「クラス」や「絵(画)」に加えて「補集合」や「背景(地)」に気をつけてテストをしていると話していました。そこから、にしさんは、それを拡張して、ツリー形式で「テストで気になること」を分割し、見つけたテスト観点に対して「対称」となるものを追加していくアイデアを思いつきました。テスト観点とNGTの始まりです。

それから、数年が経ち、いくつかの企業で、NGTを実践し、手ごたえを感じてきたころに何かの勉強会で「テスト観点使えないよねー」って話題が出ました。

みっきーさんが「だってテストしてると光るから」というと、私が「私はギザギザに見える」っていうようにわいわい話をしていました。

すると、にしさんが「おめーらが、『地に着目してる』とか『丁寧に書き出してる』とか言ったんだろーが」と言い出して、「ごめんなさーい」となりました。

飯塚先生譲りで、にしさんの体系化が上手すぎたので、あのころの雑談を体系化するとそうなるとは思ってもみなかったのです。

また、みっきーさんは技術に対してピュアな方でした。しかも、今で言う心理的安全性が保たれていた勉強会でした。

≡ ビジョンと“破壊と再生”

にしさんは様々なことを成し遂げた人ですし、アランケイの「未来を予測する最良の方法は、それを発明してしまうことだ。(The best way to predict the future is to invent it.)」と言う言葉が好きだと言っていたので、ビジョニストとも呼ばれていました。

でも、にしさんのビジョンを聴いたことがある人は少ないんじゃないかなと思うので書いておきたいと思います。

以前、にしさんに「どうして教授を目指して論文を書かないの?」と聞いたことがあります。

まぁ、なんとぶしつけな質問でしょう。でも、知りたいと思ったら聞いてしまうのが私です。

そしたら、たぶん、上に書いたマフィアのボスになりたくないという思いがあったのだと思うのですが、こんなことを言っていました。

「あきやまさん、仮に私がテスト業界の富士山になったとしても大したことはできないし、世の中が良くなるとも思えないんです。それよりも、富士山ほど高くはないけれど、多くの稜線がつらなっている風景をつくりたいんです。そう。立山連峰のように。」

JaSST・JSTQB・国際連携・研究・智美塾・テスト設計コンテスト・ISO・アジャイルとテスト・AIとテスト・QMファンネル等々、日本には美しい山脈が誕生しました。

私は、研究者として世間をあっと言わせる論文を書いて、世界中のカンファレンスに引っ張りだこになるにしさんも見たかったです。

こんなに色々と必要なことを始める人でしたが、その一方で、突然「JaSSTってさ、初日に外タレ呼んで、二日目に招待講演して、最後にパネルをやって、表彰ってパターンじゃない。それ、やめない?」とかいいだす人でもありました。

破壊神が下りてくるみたい。

≡ まって、まって

最後は、にしさんへの弔文で私が一番泣いてしまったものを紹介して終わります。

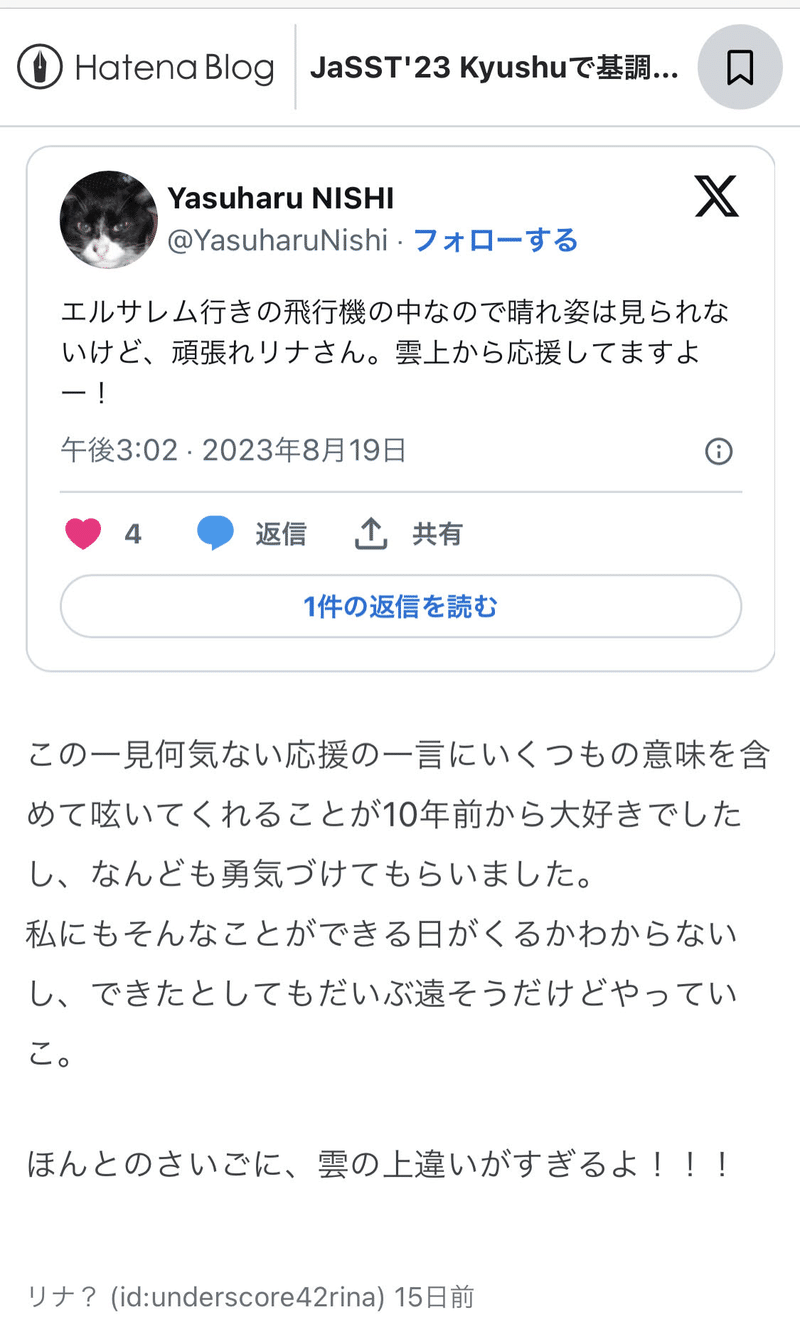

それは、JaSST'23 Kyushuの翌日(11月3日)に書かれたリナさんのブログの最後のところです。日付に着目して読んでください。

ほんと、ほんと。と思いながら泣きました。

そして、NGTのように発散しまくったテスト業界を収束させて、その果実を味わってからでも遅くなかったよねぇと。

≡ おわりに

書き足りないこともあるけど、この辺でおわります。

ここ何年か対面ではお会いしていなかったけれど、お亡くなりになる前日に私のツイートをRTしてくださったこと、ちょっとうれしかったです。

にしさんは、「昔話をする若者がいるけど、昔話なんて歳を取ってからのお楽しみでいいんだよ。そう思いません?」ってよく言っていました。

思い出話をにしさんとできなくなって残念だよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?