旅客機の"COST INDEX"とは何か

※この文章は、過去にツイッターに書いた文章を再編集し、取りまとめたものです。

MSFSや何らかのフライトシミュレータで、FMC(MCDU)を見たり触れたりしたことはあるだろうか。

FMC(エアバスではMCDU、以下エアバス前提の内容で書くのでMCDUと呼称)とは、旅客機の運行情報やルートを管理したりする機上で使われるコンピュータのことである。コクピットの真ん中に電卓のようにビルトインされているアレだ。

フライトシミュレータで旅客機をCOLD&DARKの状態からスタートさせる際、INITメニュー内にある"COST INDEX"という項目を見て何のことだかよくわからないと思った方は多いのではないだろうか。私もそうである。

10代の頃にYSFSしかやったこと無いような人間が、15年近い時を経て遂にMSFS2020という本格派のフライトシムを触った。

初めてのリアリティのある旅客機の操縦席。

私はエアバスA320neoのコックピットで、MCDUにあるCOST INDEXという項目を見た時はそれが何を意味するのかわからなかった。

YouTubeでフライトシムの解説動画を出している人が『A320neoの初期設定』を解説する動画を出していたので、見てみたりしたが、

「とりあえず適当に30と入れておきましょう」と省略されていたり、あるいはその数字がまちまちだったり、その数字の根拠が省略されていたり、そもそも言及すらされていない場合がほとんどだった。何もわからない。

ただ、実際入れなくても飛べる。というか、入れなかったせいで困ることは無い。しかし、その項目がどういう意味か、設定すると何に寄与するかは知っておきたい。それを知らないままでいるのは気持ち悪い。そしてその数字はどうやって算出されるのか。しかしそれを解説する日本語資料は見当たらなかった。

そういうわけで、何も知らないのでめちゃくちゃ調べた。調べた結果、素人なりに理解したのでその内容を後に興味を持った人に向けてまとめる。

※筆者は航空機パイロットでも無いし、業界関係者でもない。ましてや、そういう専門の学問を修めたわけでもない。MSFSでフライトシムに触れて、好奇心から色々調べたりしているだけのただの一般人である

※それ故内容が間違っていたり不足している部分がある可能性は十分にありえる。理解不足で端折った部分も多い。もし間違いに気がついた場合は是非教えてほしい。検証し、必要に応じて修正する

※この文章は全編無料で公開しているが、面白かったら投げ銭をすることができる。投げ銭をしたからといって何か特別な部分が出てくるとかは無いので留意されたい。ただ、投げ銭されたらめちゃくちゃ喜ぶし、1ヶ月ぐらいハッピーになると思う

飛行機が飛ぶ上でかかるコストとは

前提として、旅客機が飛ぶ時にかかるコストは以下の単純なモデルで算出することができる。

C = (CF * ∆F) + (CT * ∆T) + Cc

C = トリップコスト

CF = 燃料のキログラム単価

CT = 1分あたりの時間にかかるコスト

Cc = 時間に関係なくかかる固定費

∆F = 使用燃料量

∆T = 飛行時間

日本語にわかりやすく置き換えるとこういうことである。

トリップコスト = 燃料代単価*使用燃料量 + 1分あたりの時間コスト*飛行時間 + 固定費

この、燃料代単価*使用燃料量を『燃料コスト』

1分あたりの時間コスト*飛行時間を『時間コスト』と呼ぶ。

燃料コスト・時間コストとは

燃料コストについては、読んで字のごとく燃料に対してかかるコストだ。ガソリンスタンドで我々がクルマに給油する時と同様に、航空機も当然に燃料代がかかる。これは説明不要だろう。

一方の時間コストとはなんだろうか?

早い話が

『時間に依存する費用』『長時間飛べば飛ぶほどその時間に対してかかる費用』で言い換えることができる。

具体的には主に以下に示す物が『時間コスト』に分類される。

時間あたりの整備コスト

パイロットや客室乗務員の人件費(短時間に多くの回数を飛んでもらったほうが1フライトあたりにかかる人件費は安くなる)

航空機それ自体のリース費用、あるいは減価償却費

なお、コストに関わるものについてはここに更に距離、重量、風成分、時間外労働、その他想定外のコストなども関わってくる。しかしその計算モデルについては自分が理解できていないので省略する。

(当然だが、乗客や荷物が全く無い状態で猛烈な追い風の中短い距離を飛べば安くなるし、乗客と荷物を満載にして深夜に猛烈な向かい風の中長距離を飛べば高くなる)

COST INDEXの求め方

前述の式を踏まえて、コストインデックスは以下の式で求められる

COST INDEX=時間コスト / 燃料コスト

COST INDEX(以下CIと表記)の正体は、この『燃料コスト』と『時間コスト』の比を表す数字だ。超平たく言えば『燃費と時間どちらを優先するか』の度合いだ。

一般的に0に近ければ近いほど分子がゼロに近く分母が無限大になる。時間をかけても燃費重視でできるだけ遠くまで飛ぶ。

一方機種の最大値に近ければ分子が無限大で分母がゼロに近くなるので速度を出し、できるだけ早く到着するようなフライト制御が行われる。

一般的に、航空機は速く飛ばせば飛ばすほど時間コストを削減することができる。整備にかかる時間に対してより多くの距離を飛ぶことができるからだ。しかし、速く飛ばせばその分燃料を多く消費するため、結果的にトータルコストが嵩む可能性もある。

一方で、ゆっくり飛ばすことで燃料消費量を抑えることができるが、前述の時間コストが増大することになる。このバランスをMCDUが勘案して最もトータルコストが低い制御を行うようになる。これをECON(経済巡航方式)と呼ぶ。

CIの目的は変動費である燃料コストと時間コストのトレードオフ関係を調整し、いかにトリップコストの最小化を達成するかである。

この、「今回のフライトでは『燃料』と『時間』どちらの方が大事か」を飛行機に教えるのが、MCDU内のCIの項目である。

CIを変更すると何が起こるか

さて、CIを大きくor小さくした場合、航空機には何が起こるだろうか。

具体的には飛行制御が変わることになる。主に以下に影響する。

上昇・下降速度

巡航高度

巡航速度

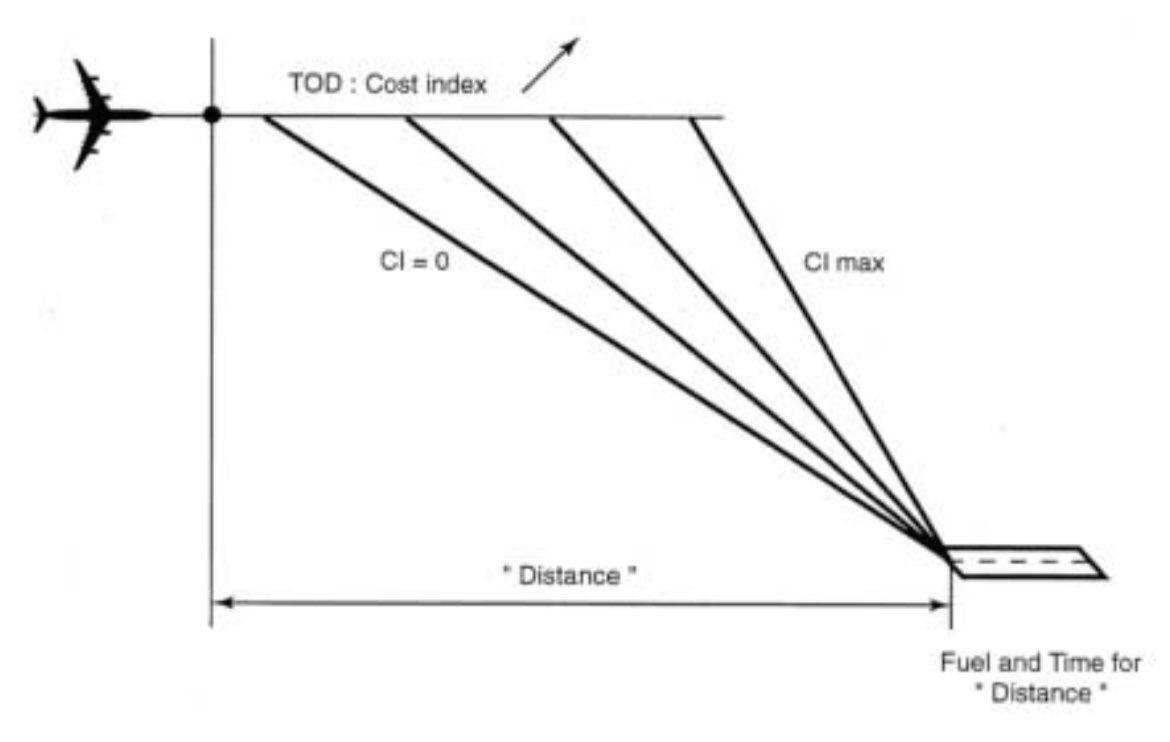

CIが高ければ巡航高度への到達は出発地から遠くになる。

位置エネルギーを使って滑空するようにゆっくり降下する。

高ければできるだけ早く着陸できるよう降下開始は到着地に近く、そして急降下する。

一般的には0に近ければ燃費を重視する。つまり、0に近いほうが『時間をかけてでも燃料を節約し、できるだけ遠くまで飛ぶ』制御になる。

一方で、その機種の最大値に近い数字(つまり真逆の場合)ならば、『とにかく大急ぎで到着する』制御となる。つまり気前よく燃料を燃やして速度を出し、できるだけ短時間で早く到着するようなフライト制御が行われる。

CI=0の場合

CI=0の場合、分子となるtime costは無料とされる。つまり、燃費を重視し、時間コストを無視する。とにかく燃料を節約する飛行制御となる。

離陸後、とにかく推力を絞りながらできるだけ高高度まで上がる。そして巡航中も推力を絞ってゆっくり飛び、降下時もなるべく滑空して位置エネルギーを使ってゆっくり降下し、燃料消費を抑える。

CI=MAXの場合

逆に、CI=MAXにした場合は、燃料はタダであるということで、時間コストを最重視し、燃費を無視する。とにかくフルパワーでかっ飛ばし、巡航高度を低く、降下時もササッと降りるような制御が行われる。

なお、現実的な話としてCI=0 or MAXが使われることはまず無い。CIは基本的には燃料代、フライトに関わるメンテナンスや人件費、路線の特性など様々なファクターを勘案して、各航空会社の運行管理部門が決める。

つまり、燃料費が安いとか高需要路線でとにかく数を多く飛ばして大人数を運ぶ方が儲かる時はCIは高くなるし、逆に低需要路線だったり、燃料費が高い時はCIは低く設定される。

また、実際のフライトの場合、SID/STARや、航空管制による制約を受けるため、必ずしもMCDUが弾き出した上昇・降下パターンの通りになることは無い。

A320ファミリーのCI例

では、上記を踏まえて我々がフライトシムで遊ぶ場合はどの値を設定すればよいだろうか?

以下は、エアバスが提示しているA320ファミリーのCI設定値の例である。

つまり、だいたい25〜80が現実的な設定値となる。

フライトシムであれば、燃料代がかかることはないので、自分としては基本的に超長距離便でない限りは80で良いんじゃないだろうかと結論づけている。

参考資料:

JAL『航空実用事典』

Airbus『getting to grips with the cost index』

※この文章は全編無料で公開しているが、購入という形で投げ銭をすることができる。投げ銭をしたからといって何か特別な部分が出てくるとかは無いので留意されたい

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?