音楽ZINE『痙攣』編集長の選ぶ年間ベスト50 (50位から26位まで)

年内に何も発表しないのは味気ないのでコメントを書き終えた半分だけリリースすることにしました。では早速50位の作品から。

50位 Danny Elfman『Bigger Messier』

Rafiq BhatiaからBorisに至るまでシーンやキャリアを問わない先鋭たちが並ぶリストに、ニューウェイヴの鬼才にして映画音楽の巨匠である彼の、研ぎ澄まされた感性が垣間見える。

49位 Zeal & Ardor『Zeal & Ardor』

ゴスペルとブラックメタル、二重のブラックネスの混交を軸に、ニューメタルやインダストリアルを巻き込んだ本作の真に恐るべき点は、「初めからそのようなジャンルが存在していた」かのような自然さだ。

48位 Boris『Heavy Rocks』

80年代から90年代初頭の日本の、ハードコアとメタルの汽水域的領域から、現在のヴィジュアル系と呼ばれるシーンが立ち上がろうとしていた、あの時代の空気を現在進行形のヘヴィネス表現で捉えようとした怪作。

47位 Phoebe Green『Lucky Me』

メインストリームポップスの方法論をインディーポップ/ロック的感性で再解釈する「Alt-Pop」の新鋭、その完成度の高さには今後の伸び代がやや心配になってしまうほどだが、注目すべき存在ではある。

46位 The 1975『Being Funny In Foreign Language』

名実ともに現代を代表するロックバンドによる5作目。彼らがこれほどまでにシリアスな存在でいられるのは、ひとえにポップスのまがい物であるが故の輝きを誰よりも熟知しているからだろう。

45位 Jack Goldstein『the 🌍 is ending and i ❤️ you』

Hyperpop以降の方法論で『Merriweather Post Pavilion』期のAnimal Collectiveを再解釈したかのような、Brian Wilsonの薫陶を受けたPassion Pitのような、この全体に横溢する幸福感は素晴らしい。

44位 Yung Kayo『DFTK』

Trapの派生ジャンルRageの近未来感を強調し、シンセミュージックとしての可能性を追求した新鋭によるアルバム一作目。作品主義的志向の希薄なこのシーンにおいて彼のような存在は貴重である。

43位 The Ephemeron Loop『Psychonautic Escapism』

今作を単なる現代の情報過多の症例の一つに貶めてはならないのは、14年に及ぶ長期の制作期間からも分かるように、『Psychonautic Escapism』はまさしく彼女の生きた時間そのものに他ならないからだ。

42位 Maxim Mental『Make Team Presents Maxim Mental in Maximalism』

2000年初頭から活躍するポップパンクバンドSay Anythingのフロントマンによるソロ一作目。2010年代以降の様々な方法論がコラージュ的に積み重なるさまは、その手つきの拙さを差し引いても見るべき点が多い。

41位 Stabscotch『Prison Jar』

プログレッシヴロックの中でもとりわけ前衛性の強い手合いがHyperpop以降の美意識と衝突事故を起こした、その暴発的で鮮烈な記録。もはや上手くいっているのかさえ不明だが不思議と後味は爽やかだ。

40位 Olli Hänninen & Sami Hynninen『Chambers』

ダークなシンセサウンドを基調に壮絶なノイズ音響が絡み、途中のスポークンワードで「ヒロシマ/ナガサキ」の名が挟まれるなど、その黙示録的濃密さは尋常ではない。

39位 Pot-pourri『Diary』

「アブストラクト・ポストパンク」と称し、フォークサウンドとエレクトロニクスの新たな関係を模索してきた新鋭の二作目。ソングライティングの洗練で明らかになったのは若手離れしたプロダクションの精密さだ。

38位 Derick Penrod『A Leaf Adrift』

アコースティックギターの多重録音から壮絶なドローン表現に次第にメタモルフォーゼしていく「The Great Reconvening」からして既にただ事ではない。わずか四曲の簡素な構成にアメリカ実験音楽の奥深さが息づく傑作。

37位 Lack The Low『God-Carrier』

チェンバーポップの新鋭による1stEP。2018年作の1stアルバム『One Eye Closed』でも垣間見せていた実験志向が今作でついに全面化、インダストリアルやポストロックをも内包する破格のサウンドへと変貌した。

36位 ROTH BART BARON『HOWL』

季節が巡るように、作品を作ること。その旺盛な活動と裏腹にROTH BART BARONのたたずまいがどこか静かなのは、彼/彼らが循環する時間を生きているからなのかもしれない。野を駆ける一匹の獣のように。

35位 宇多田ヒカル『Hikaru Utada Live Sessions From Air Studios』

J-POPの代名詞とも言える彼女だが、その本領はむしろ私秘的な空間において発揮されるのかもしれない。彼女の音楽がバンドサウンドとして、それぞれのプレイヤーの身体動作に還元されるとき、これらはそっと秘められた襞を開いてくれる。

34位 The Smile『A Light for Attracting Attention』

重厚なコンセプト主義からも明確なアジェンダを設定するトレンドセッター的な立場からも降りた彼らの音楽は、「役割を終えた」からこそ得られる軽やかさと喜びに満ち溢れている。それはきっと今日とても尊いものだ。

33. Vacant Lights『Funeral Noise Exits』

パンクロックとフリーインプロヴィゼーションの垣根を焼き払い、凶悪なインダストリアルノイズを纏ってひたすらに爆走する100分越えの悪夢。人によっては拒否反応を示す内容だが、その徹底した暗黒性においてやはり今作は一つの達成である。

32位 Lancey Foux『LIFE IN HELL』

主にフロウの面でPlayboi Cartiフォロワー的側面は否めないものの、現代ヒップホップのシンセミュージック的側面をニューエイジとも接続可能な形で練り上げたそのサウンドはやはり圧倒的である。

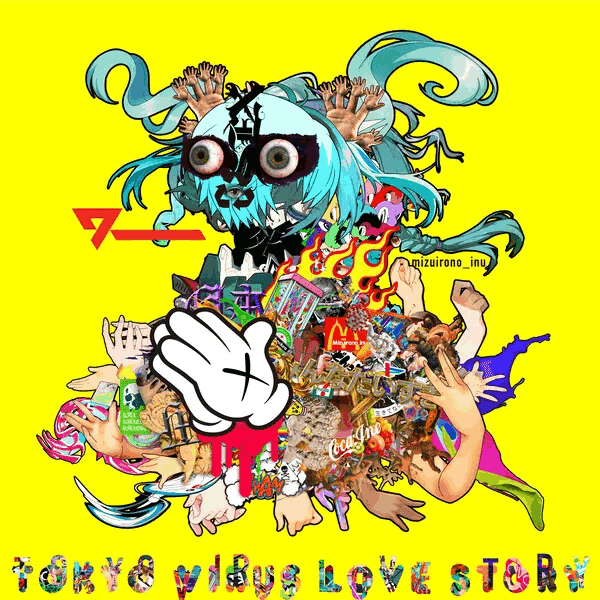

31位 mizuirono_inu『TOKYO VIRUS LOVE STORY』

ゴミ箱からあふれる缶コーヒー。深夜の街角の嘔吐物。孤独死と人型の黒い染み。ありとあらゆる現代の末路に捧げられた、眼をそむけたくなるほど猥雑で切実なサイバー・プログレッシヴ・ロック・オペラ。

30位 JOHNNASCUS『Sitting At the End of the World』

今作を単なるハイパーポップ影響下のヒップホップと片付けることができない理由は、そのネットロア的不安感覚にこそある。全体から漂う心霊ビデオ的不穏さは『Backrooms』的なミームが流行する現代の感覚を見事に射抜いている。

29位 Ethel Cain『Preacher’s Daughter』

Chelsea Wolfeなどに代表され、現代メタルとも隣接するゴシックフォークの流れを、Lana Del Reyといった北米メインストリームポップスのロマンティシズムと接合した画期作。彼女の存在感は今やインディスターに収まらない。

28位 YAYA KIM『a.k.a. YAYA』

ゴシック歌謡とグランジの手法を融合させ、そこにジャズのテイストをまぶした全体の作風は往年の椎名林檎とも共振するものだが、33曲全てに漲るパワフルな情念はやはり類を見ない代物だろう。

27位 Mom『¥の世界』

錯綜するエレクトロニクス。焦点が合わない身体と声。引き裂かれたエモーションの中で果たして私たちは自分のためだけのフォークとブルースを探し出せるのか。迷いと葛藤の中で見出された暫定的な回答にして現状最高傑作。

26位 Cities Aviv『MAN PLAYS THE HORN』

揺蕩うサンプリングされたフレーズが、常軌を逸したローファイさを纏って積層する。これらが演出するおぼろげな夏の情景には終わりも始まりもない。これこそが私たちの壊れた季節のためのサウンドトラックだ。

以上年間ベスト50位から26位まででした。残り25作及びコメントは年明けに発表します。楽しみに待っていてくれると幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?