【ZKFair】レイヤー2ブロックチェーン「ZKFair経済圏」の特徴と今後の可能性

本記事では、レイヤー2ブロックチェーンである「ZKFair」について解説します。

ZKFairに注目した理由は、

1. 最近流行のフェアローンチとエアドロップの両方に特徴がある

2. これまでとは違う新しい資金調達の概念が取り入れられている

3. 多様化していくL2の状況を理解することができる

といった幅広い視点からの学びを得ることができるからです。

ZKFair経済圏の優れた特徴と期待される将来性について知ることで、Web3事業開発に役立つ知見を深めることができると考えます。

是非、最後までご覧ください。

ZKFairとは

ZKFairは、ブロックチェーンの運用における効率性と安全性を高めることを目的としたレイヤー2(以下L2)ブロックチェーンです。

L2は、レイヤー1(以下L1)で起こったスケーリング問題(※)を解決するために作られましたが、現状では、このL2にも様々な課題があると言われています。

ZKFairは、既存のL2とは異なる特徴を持っており、これまでのL2の課題を解決する可能性があると期待されています。

この記事では、ZKFair経済圏の優れている点と、またZKFairが目指すL2の形から期待される将来性について解説していきます。

この記事を読むことで、ZKFire経済圏を理解することができ、今後のWeb3プロジェクトの開発に生かすことができるので、ぜひ最後までご覧ください。

※スケーリング問題・・・ブロックチェーン上でのトランザクションの増加によってシステムに負荷がかかり、処理速度の低下等の不具合が生じる問題

既存L2とZKFairの違い

下図は、既存L2とZKFairの違いをまとめたものです。

※TGE・・・Token Generating Eventの略。暗号資産の資金調達のことを指す。

現状の多くのL2では、TGEの際に運営・VC・早期参入者に独占的にトークンが割りあてられており、課題ともされてきました。

その点、ZKFairはTGEの際に全てのトークンをユーザーにエアドロップすることが、大きな特徴となっています。

この、運営や投資家への割り当てが全くないシステムはフェアローンチと呼ばれ、以前より提唱されてきた考え方ではありますが、実用化され活用されている例はまだまだ少ないのが現状です。

TGE後に、ガバナンストークンである$ZKFの25%はコミュニティに、残りの75%はZKFairエコシステム内でガス代を消費した一般ユーザーにエアドロップされました。

TGE時にフェアローンチを実現したことで、ZKFairは「コミュニティ主導のL2」という通り名をつけられ、ユーザー間で話題となりました。

ZKFair経済圏の優れている点

上記の特徴により、ZKFair経済圏ならではの優れている点があります。

ここでは2つのポイントを紹介します。

IGO(Initial Gas Offering)という概念の創出

ガス代にステーブルコイン$USDCを使用している

順番に解説していきます。

1. 従来のTGEモデルに当てはまらないフェアローンチシステム

従来のTGEは、以下の方法に分類されるものが主流でした。

これらのTGE方法では、PJ側が初期の投資ラウンド、初期支援者、開発チーム、コンサルタントへのトークン発行をしていることが多く、一般投資家にとって参入障壁が高いことが課題とされてきました。

ZKFairでは、これらのどのモデルにも当てはまらないフェアローンチを取り入れています。

まず、ユーザーはオンチェーン転送行動を通じて、自身が消費したガス代に比例したトークンエアドロップを受け取ります。

発行者は、参加者が支払ったガスをこのトークン発行の収入として使用することになります。

エコシステム内でのガス消費金額に応じて初期のトークンアロケーションを行うこの方式は、IGO(Initial Gas Offering)と呼ばれています。

引用:ZKFairによるIGOの誕生 革新的なフェアローンチ(Medium)

また、エコシステム内のアプリやサービスを実際に使用することが参加要件になるので、プロジェクトの理解促進や普及にも大いに貢献できると考えられます。

さらに、大口やBOTによる独占を防ぐために、1txあたりのガス代の上限が設けられておりtxの頻度に制限が設けられていることからも、ZKFairの「フェア」実現への熱意がうかがえます。

これまでは、新たなエコシステムが立ち上がった際にエアドロ目的で無駄なtx稼ぎをされていることも多々ありましたが、エアドロ条件が明確になることにより、無駄なトランザクションが抑制されて一般のエコシステムユーザーがガス代高騰による不利益を被ることもなくなります。

【参考】BRC-20から生まれたフェアローンチの概念

2023年3月に、ビットコインブロックチェーン上で、新たなトークン規格「BRC-20」が開発され、フェアローンチの概念はこのBRC-20によって提唱されたものです。

それまでのTGEは投資家や運営がトークンの割り当ての多くを占めており、一般のユーザーがメリットを十分に得られていなかったという実情がありました。

そういった課題を解決するために、フェアローンチは、Web3業界で長らく目指されてきた概念として存在していました。

今回のZKFairのIGOは、フェアローンチ実現に向けた新たな試みの一つと位置付けることができます。

またZkFairは、BRC-20を率いるコミュニティであるORDIコミュニティに5%のトークン割り当てをエアドロップする初のプロジェクトとなっています。

2. ガス代にステーブルコイン$USDCを使用している

ArbitrumやMantaなど他のL2が$ARBや$MANTAといった独自のネイティブトークンを発行して経済圏をデザインしているのに対し、ZKFairでは、米ドルにペッグされた$USDCがネイティブトークンとして選択されています。

これによって、信頼性、利便性、適法性などの側面で多くのメリットが享受できています。

$USDCを使用することによるメリットとしては、以下の3点があげられます。

セキュリティと流動性

価格の安定性

適法性の向上

順番に解説していきます。

セキュリティと流動性

$USDCはCoinbaseやCircleのような大手の暗号通貨企業から発行されており、セキュリティ面における安定性と信頼性が高いことが特徴です。

また、$USDCはイーサリアム上で最も広く使用されているステーブルコインの1つであり、主要な取引所での流動性も良好です。

これにより、ZKFairはイーサリアムエコシステム内の他のプロジェクトとの懸け橋として機能し、相互運用性(=インターオペラビリティ)を高めることができると考えられます。

価格の安定性

$USDCは価格が1ドルになるように価値が一定に保たれているのでユーザーがガストークンのボラリティに悩まされることがなくなります。

持続可能性の観点からも、ステーブルコインならではの安定性は大きな優位性のある点となります。

適法性の向上

$USDCは大手の暗号通貨企業から発行されることで、規制当局との協力を含む厳格な規制対応が行われています。

ZKFairはネイティブトークンとして$USDCを選択することによって種々の規制を遵守でき、結果としてDeFiへのオンボーディングにあたっての監査がスムーズになると考えられます。

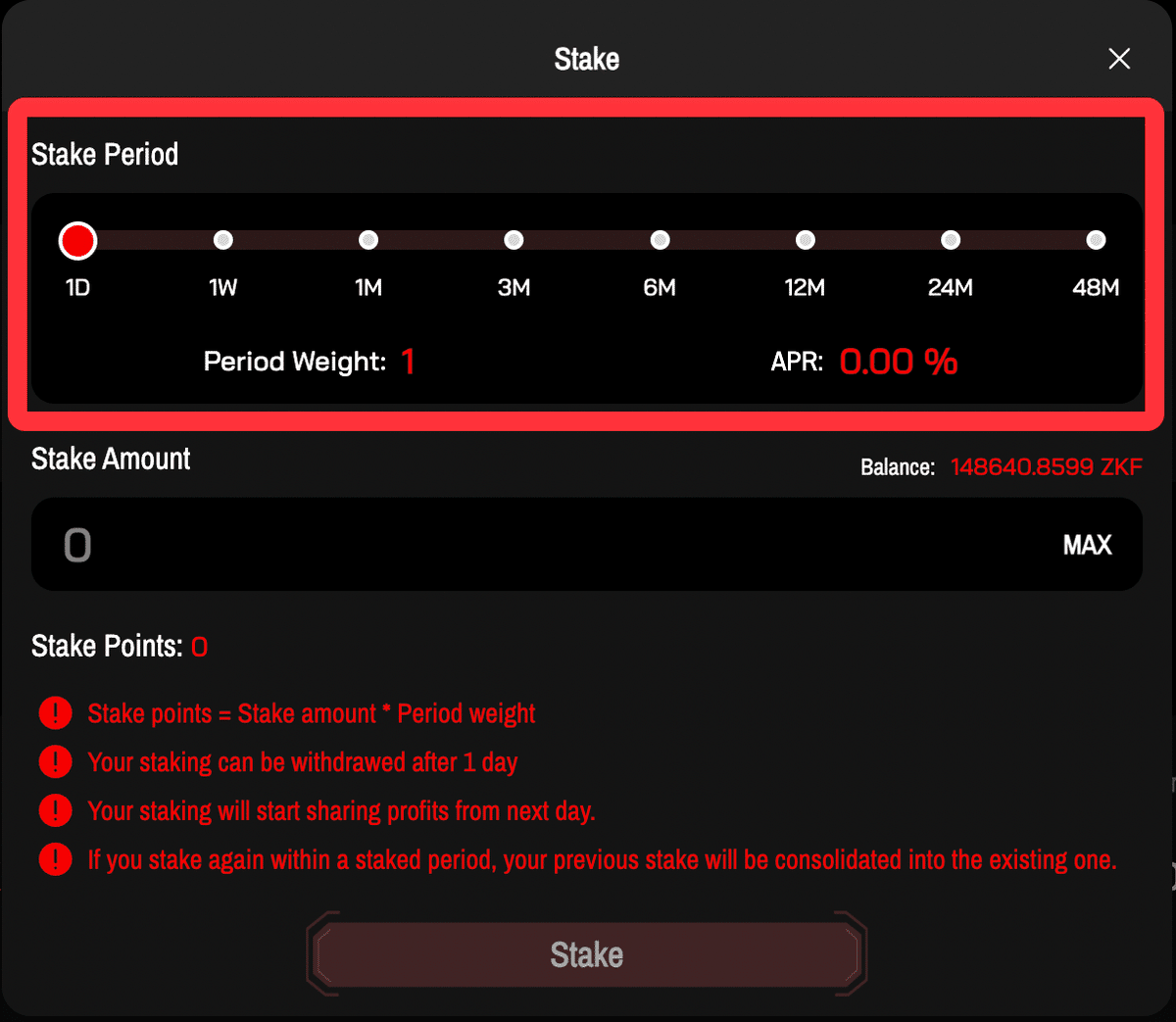

現時点で可能なこと-$ZKFのステーキング

現時点では、$ZKFをステーキングして、ZKFairエコシステム内で消費されたガス代の一部を$USDCとしてエアドロップとして受け取ることができ、ステークポイントを獲得することができます。

同じ額をステークする場合でも、ロックアップ期間を長くするほど、より多くのステークポイントを得ることができ、ステークポイントを多く所有しているほどZKFairエコシステム内で多くのメリットを享受できます。

ステーキングにより得られるメリット

ステーキングにより得られるメリットとしては、以下の3点があげられます。

エコシステム内で消費されたガス代のClaim

フェアローンチパッドのエアドロ受け取り

ガバナンス参加

順番に解説していきます。

1. エコシステム内で消費されたガス代のClaim

自分のステーキングポイントのシェア率に応じてトークンのエアドロップを受けられます。

エアドロップの財源になるのは、ZKFairメインネットで消費されたガス代です。

参考:正確な1日のエアドロップ額=[{ (前週に消費されたガス代)-(ノードなど運営コスト) } × 0.75 / 7 + (公的補助金$30,000)] × (ステーキングポイントシェア率)

2. フェアローンチパッドのエアドロ受け取り

新しいプロジェクトがZKFairエコシステムで立ち上げられる際に、そのプロジェクトのネイティブトークンのエアドロップを受けることができます。

3. ガバナンス参加

ステーカーが誰でもガバナンスに参加できる点も、ステーキングにより得られるメリットのひとつです。

コミュティの意思決定にあたり投票権限を得ることができ(voZKFというトークンが割り当てられる)、開発・戦略・グロース・マーケティング・エコシステムなどのカテゴリ別に、優れた提案を起票したメンバーは$ZKFのエアドロップを受けることができます。

今後のZKFairの可能性

ZKFair経済圏のシステムには、今後の将来性にも期待されているポイントがあります。

ここでは3つのポイントを紹介します。

エコシステムの拡大

Celestiaへの移行によるガス代削減

BTCエコシステムへの参入

順番に解説していきます。

1. エコシステムの拡大

業界の進化を率いるインフラ系プロジェクトをはじめとして、エコシステムには大手ウォレットが組み込まれています。

上記画像に加えてNFTトレーディングプラットフォームのElementが加わり、2024年1月17日時点で10種類のNFTプロジェクトがローンチされています。

これらのDapps/PF上で消費されたガス代が将来のエアドロップに充てられるため、ステーキング報酬を得るためにはエコシステムの拡大とエコシステム内のPJの成長が見込めるかどうかが今後重要となり、期待されています。

2. Celestiaへの移行によるガス代削減

ZKFairはCelestiaへの移行を予定しており、実現した場合にはガス代が大幅に削減できる可能性があります。

イーサリアムはEIP-4844(=シャーディング:ETHのガス代を大きく下げる見込みのあるソリューション)によってガス代を低減することを掲げていますが、Celestiaに移行するほうがよりガス代を低減できると言われています。

$ZKFをステーキングしているユーザーが受け取れるエアドロップの総額は、エコシステム内で消費されたガス代に相関するため、ガス代が低減されることによってユーザーあたりから回収できるガス代が下がり、エアドロップ総量が減ると見えるかもしれません。

しかし、将来の持続可能性としてエコシステムがより使いやすくなることに注目した場合、ガス代の低減分を補うほどのtxが生まれる可能性もあり、ガス代低減はポジティブな技術革新であると見ることができます。

3. BTCエコシステムへの参入

ZKFairが将来的にBTCエコシステムへの参入を目指していることも注目に値します。

これは、インスクリプションプロジェクトのブームによるBTCエコシステム全体の盛り上がりが背景にあると考えられます。

最近、BTCエコシステムでは値上がり期待のために高額なガス代を支払って(ユーティリティのないミームトークンを含む)BRC20トークンが多数ミントされました。

このムーブメントを通じて、ガス代の低減の必要性やBTCエコシステムのトークン機能の不足など、BTCエコシステムの課題が明らかになり、いくつかの有力なプロジェクトがBTC L2の開発に注力しています。

ZKFair運営(Lumoz)もBTCエコシステムの開拓を目指すプロジェクトのひとつです。

彼らのZkRaaS(ZK Rollup as a Service)といった最先端のインフラ開発経緯を踏まえると、ZKFairによるBTC L2開拓は比較的実現可能性が高いと考えられ、BTCエコシステムからのユーザーを引き込むことでZKFairエコシステムをさらに拡大できる可能性があります。

本記事のまとめ

本記事ではZKFire経済圏の特徴について、解説しました。

ZKFairはフェアローンチの概念によって作られたコミュニティ主導のL2であり、

エコシステム内で消費されたガス代を、トークンホルダーに100%再配布するユーザー志向の設計

ガストークンとして$USDCを採用することでUXを改善

の2点が大きな特徴です。

また、「エコシステムの拡大=ガス代の消費増=$ZKFホルダーのエアドロップ増」という構図をつくることにより、ユーザーがエコシステムに参加したくなるようなシステムを目指しています。

将来性に期待されている部分もあり、今後、Celestiaへの移行によってガス代を削減したり、BTCエコシステムに参入する可能性があります。

今後のロードマップ展開が注目されているL2となっています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

記事の内容に関することなど、何かございましたら以下のフォームよりお気軽にご連絡いただければと思います。

弊社ではWeb3事業に参入を検討されている企業様を一気通貫で全面的にサポートさせていただいております。

専門知識を持つスタッフも多く在籍しており、常にWeb3業界の最新トレンドを追っております。

Web3事業開発に関するご相談も、こちらからお問合せくださいませ。

執筆:0x Consulting Group 山角(@yamashin_web3)、渡邉

監修:ReadON DAO Japan Business Develpoment Manager Morokitch(@MorokitchBD)