危険牌を打つことがかえって安全?強者が身につけている先逃し能力【麻雀】★★

この寒い季節に欠かせないのが

ほっとゆずかりん。

お湯を入れるだけで心も体も温まるドリンクの出来上がり。

そんなほっとゆずかりんを飲みながらの天鳳。

中級者と上級者を分かつのはこういうところではないかと思った場面があったので紹介する。

=================

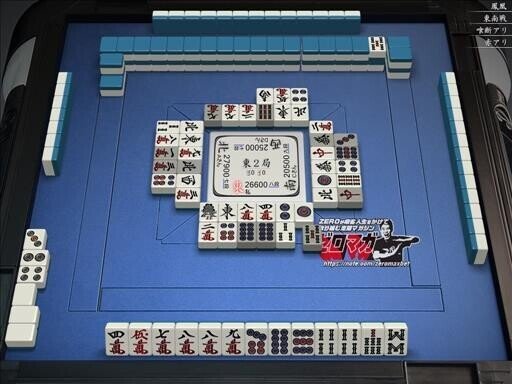

親番のチャンス手。↓

上家が白をポンしているけど、ここは先に6pを切る。

789の三色がある。

ま、これは普通か。

じゃあちょっと進んだこの場面はどうだろう。↓

上家は3pをチーして打6p。リャンカンをさばいた形だ。

そろそろテンパイか。

テンパイだとしたら47mかソウズの4から上といったところ。

今ツモってきた5sはかなりの危険牌である。

さて、そこで2人の安全牌として残しておいた8mを切るか。

それとも5sを勝負するか。

普段、あなたのどっちを選択しているのか、ちょっと考えてみて。

ZEROの選択

打5s。

私の勝手な体感だけど、強者のほとんどは5sを先に勝負して、中級者は8mで保留しているような気がする。

ゆえに麻雀で勝つために大切な部分ではないかと思う。

だから取り上げてみた。

なぜ危険な5sを先に勝負するのか。

それはこの手牌をアガリたいからだ。

ザッツ・シンプル。

36mが入ればリーチで6000オールがくっきりとみえ、9sが入ればダマテンも利く。半荘の趨勢を決める勝負手と言っていいだろう。

上家の仕掛けをもう一度見てみよう。

たしかに5sは危険牌だが、打点もわからないし、そもそもテンパイかどうかもわからない。

実際に

ノーテンだった。

このチャンス手においては、放銃することよりも、5sの処理が間に合わずにアガリ逃すロスの方が大きい。

この「先逃し」の何が難しいって、相手の手が見えないところにある。

自分の手の価値が低かったり、相手のテンパイもしくは高打点が確定していたりしたら、ギリギリまで勝負を保留することが正解になったりするから。

ただ、強者が「先逃し」の能力が高いのは間違いない。

先日「間」が大切!という記事を書いたが、「間」によってノーテンがわかると、魑魅魍魎たちは我先にと危険牌を処理しだす。

1牌の後先でアガリをかっさらい、その上下がいかに大きいか。

他の強者も同様のことを言っている。

ゆうせーさんの牌譜検討記事の無料部分より。

今対面がドラ8sをポンして2mを切った場面。

ドラポンには放銃できないからと、1mを切るのは普通の感覚だとは思う。

しかし、対面の捨て牌を見ると、テンパイしている可能性は低そう。

それならばノーテンのうちに8mを先に逃し、あとから1mを切れるように残しておくことが大事だとゆうせーさんは語る。

>牌譜主さんはここで打1mとされましたが、ここで安全牌を消費してしまうと後々かえって危険です。

ここで少しのリスクを背負うことで、後々のリスクを軽減することにつながるのだ。

他にもよくあるケースとして…

いかにもソウズの仕掛けに見えるけど、まだノーテンと見たのであればソウズを乱れきっておくことは大事。(上家ならそうもいかないが)

木原さんの直近のブロマガにも

東ポンのあとに手出し3s。

結構整っていそうで、イーシャンテンの可能性が高い。

イーシャンテンと思ったら、次の手出しが入るまでに不要牌をマシンガンのように処理しておくべし!

と書いてある。

まとめ

「危険牌を先に逃がす感覚」が大切なことは強者の共通項であることがおわかりいただけただろう。

相手がイーシャンテンの時に勝負し、テンパイしてから引き気味に打つのが理想なのに、その逆になっている人がいる。

冒頭の5sのように相手がテンパイするまでわざわざ当たり牌を持っている必要はない。

今当たるなら後で切っても当たる、そして自分は勝負手。

ならば自ずと選択肢は…と考えるのである。

今日はここまで!お開き!

最後までお読み頂きありがとうございました! ↓スキすると毎回違うメッセージが表示されます!