第19回勉強会「リジェネラティブ農業」

ゼロカーボン(脱炭素)に向けて一人ひとりが主役となるための勉強会。

第19回のテーマは、「リジェネラティブ農業」。

世界の温室効果ガス排出量のうち農林業関連の排出量が4分の1を占め、日本国内では、全CO2排出量の4%に相当する0.5億トンが農林業から排出されていると言われています。

持続可能な食料調達を実現するため、日本では2050年までに農林水産業のCO2ゼロエミッション化を目指して、バイオマス発電や営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)による再生可能エネルギーの活用やオーガニック市場の拡大、農業の脱炭素化に向けた技術開発など、農業に関連する様々な面で脱炭素の取り組みが進められつつあります。

今回は有機農業研究家の吉田太郎さんを講師に招き、リジェネラティブ(環境再生)型農業をテーマに、人々の暮らしに書くことのできない食を安定的に生み出す農業の未来をみんなで考えました。

日時:2022年10月19日(水)19:00~20:30

場所:白馬ノルウェービレッジ / オンライン(ZOOM)

参加者:25名(会場8名、オンライン17名)

講師紹介

吉田太郎さん

アグロエコロジー研究家。

元長野県農業試験場企画経営部有機農業推進プラットフォーム担当。大学時代は地質学を専攻し、東京都や長野県の行政職員として農業関係の計画策定や企画立案に携わり、長野県農業大学校の教授として土壌肥料学の演習なども担当されました。

2021年度末で長野県を退職され、現在は全国各地で講演を行ったり書籍を執筆したりするなど、晴耕雨読の生活を送られています。

講演

本日は、気候変動(地球温暖化)と農業の関係をお話したいと思います。

温暖化と緑の食料システム

農業は温暖化の原因となってしまっている面がありますが、農業が変わることで解決策にもなり得ます。農業は足元の大地と関連し、食とも密接に関わっています。

地球は過去に大規模な変動を繰り返し、大絶滅が起こってきました。

白亜紀末に隕石が衝突して恐竜が絶滅したと言われていますが、古生代と中生代の間のペルム紀末にはさらに多くの種(科)の生物が絶滅しています。シベリアでプレートの移動により溶岩が噴出して、地下に埋蔵されていた石油・石炭・天然ガスに引火したことで、大気中の二酸化炭素が増え、あらゆる生物の90%以上が絶滅する地球史上最大級の大量絶滅が生じたと考えられています。

ペンシルベニア大学のリー・カンプ教授は、現在私たちが待機中に放出している二酸化炭素の量は、ペルム紀末の10倍に相当すると述べています。

海中に二酸化炭素が溶けると酸性化し、サンゴが白化(死滅)して行きます。今の排出ペースが続くと最も楽観的なシナリオでも今世紀半ばには世界のほとんどのサンゴが死滅すると言われています。

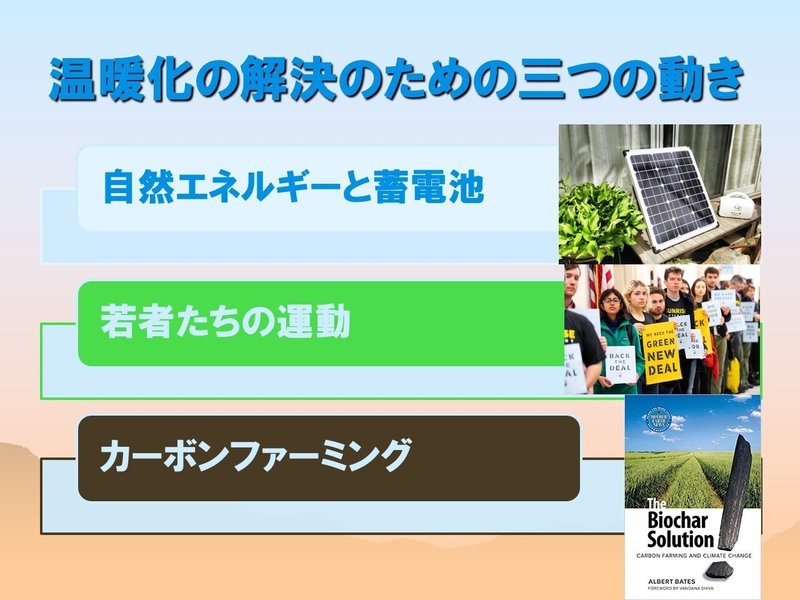

温暖化を止めるための解決策は、自然エネルギーと蓄電池、若者たちの運動、カーボンファーミングの3つと言われています。

自然エネルギーの中でも太陽光発電は導入しやすい面がありますが、ソーラーパネルで大地を覆うと水循環が狂い、土砂流出が生じやすくなります。

温室効果ガスを削減するためには、バイオプラスチックや電気自動車への転換はわずかな影響しかなく、エネルギー分野よりも食・農業分野の取り組みが最大の影響力を持っていると言われています。

デンマークのコペンハーゲンで2019年にWorld Mayors Summitが開催され、東京都知事や横浜市長が参加しました。

デンマークは2030年に温室効果ガス排出量を70%削減する国家気候目標を掲げましたが、2019年時点で既に61%減を達成していました。その大きな要因として、コペンハーゲンでは学校給食を100%有機食材に変え、デンマーク全体でも90%を目指しています。食材を肉から豆に変えることで食品残渣がほぼゼロになっています。農家から有機食材を高く購入し、給食費を上げずに実現しています。

コペンハーゲン大学の論文によると、有機給食に1€をかけると、糖尿病や高血圧など成人病予防効果があり、34€の医療費を削減できて、きれいな地下水も確保され、良いことづくめとなります。

IFOAM(国際有機農業運動連盟)のアンドレ・レウ会長は、もはやゼロ・エミッションではなくマイナス・エミッションが欠かせない状況になっていますが、有機農業、カバークロップ、土壌構築、不耕起など環境再生型農業に取り組めば問題を解決できるのではないかと主張しています。

日本では太陽光や石炭火力、原子力などエネルギーの話になりがちですが、食や農業の影響はあまり語られません。

窒素とリンがプラネタリー・バウンダリー(地球の限界)を逸脱していて、生物多様性の喪失や気候変動などの原因となっているのは農業であると言えます。

欧米を中心に世界各国が環境政策を重視する中で、日本でも農林水産省が生産力向上と持続性の両立を目指す「みどりの食料システム戦略」に取り組み始めました。

現在、日本の有機農業の割合は0.5%、長野県はさらに半分の0.25%しかありませんが、それを2050年までに25%に引き上げる計画を立て、既に法制化もされています。

欧州でも25%有機化を打ち出していて、スローフード協会やFridays For Futureなど様々な団体が支持しています。

温暖化の原因は近代農業

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は2019年時点で農業と食を改善する必要があることを主張しています。

熱帯雨林を皆伐して除草剤や農薬を大量に使い、モノカルチャーで大豆や飼料を作る工業型農業が温暖化の原因としています。

そのようにして作られる資料は、私たちが食べている牛・豚・鶏の餌になっています。

また、季節に関わらず野菜を出荷するために、見渡す限りのビニールハウスで重油を燃やして農業をしている地域もありますが、そんなことをしていたら気候変動は止められません。

オハイオ州立大学カーボンマネジメント隔離センターのラッタン・ラル所長は、大気中にある炭素の3分の1は土壌から排出されていると述べています。

元々土壌に入っている炭素が掘り起こされることで酸素と結合して二酸化炭素になります。

出てきたものは元の場所に戻すのが本来あるべき姿であり、その役割を果たすのが有機農業です。

そういったテーマで「キス・ザ・グラウンド 大地が救う地球の未来」という映画が制作されたり、「The soil will save us - 土壌が私たちを救う」という本が出版されたりしています。

「土壌は温暖化防衛の最後の砦」とも言われていて、アメリカで農地を耕したり堆肥を入れたりすることで二酸化炭素の排出がどのように変わるか実験なども行われています。

2015年のCOP21(国連気象変動枠組条約締結国会議)において、フランス政府が主導で提唱した、世界の土壌表層の炭素量を年間4パーミル増加させることができれば、人間の経済活動などによって増加する大気中の二酸化炭素を実質ゼロにすることができるとする「4パーミル・イニシアチブ」の取り組みも広がりを見せ、日本を含む700以上の国や国際機関などが参画しています。

有機農業にすることで生産性が35%低下すると言われているが、肥満対策なども含めてカロリー減らした方が健康的であり、欧州のすべての農業を有機に転換しても餓死する人は生じず、飼料の輸入も不要であるという研究結果も出ています。

フランスでは、少なくても週に1回はベジ給食(ベジタリアンランチ)が提供されていて、パリは最大の有機給食の需要者となっています。

皆さんは近未来の農業をどのように描いているでしょうか。

ネオニコチノイド系農薬でミツバチが減り、ドローンミツバチのビジネスチャンスだと考える人もいるという話もあります。

EROI(Energy Return on Investment)という、エネルギーの投資に対する見返りを表す指標があります。

伝統的農業は1calで4〜10cal、近代的な小規模農業でも2〜5calの食料を入手することができましたが、アグリビジネス型の現代農業では、10分の1〜20分の1程度にしかならないと言われています。

食品ロスをなくす

日本の食品ロスは年間600万t(1人あたり50kg)に及び、可燃ゴミの3分の1が生ゴミと言われ、OECD37ヵ国のうち日本のリサイクル順位は29位となっています。

フランスやイタリアでは、スーパーの売れ残り食品廃棄に規制が設けられ、慈善団体への寄付や飼料化・堆肥化が義務付けられています。

リサイクル順位の1位はドイツ、2位は韓国で95%の生ゴミを堆肥化しています。

ベトナムではメコンデルタの養殖地でゴミを蛆に食べさせて、蛆を家畜や魚の餌にすることで環境再生型農業に取り組んでいます。

ゴミを再利用したりゴミを減らすのではなく、そもそもゴミを出さない形(サーキュラー・エコノミー)への転換や、既にあるものを他の用途にアップサイクルすることなどが図られています。

食材として使われないブロッコリーの茎をチップにするなど、食の分野でも取り組みが進められています。

大町市八坂でも堆肥化の取り組みが行われています。

福岡県大木町では、生活や農業の用地を確保するために作られた掘割(クリーク)という水路が縦横に走り、町全体の面積の約14%を占めています。

掘割が多く下水道の整備が難しかったために汚泥が海洋投棄されていましたが、廃棄物投棄に係わる海洋汚染防止条約(ロンドン条約)により投棄できなくなったことから、生ゴミ(卵の殻を除く)やし尿をメタン発酵させています。

好気性発酵はエネルギーロスが生じてしまいますが、嫌気性発酵を行うことで液肥が取れ、それを水田に利用しています。廃棄物処理の視点では田んぼがごみ処理場になり、農業の視点では液肥の運搬料3,000円/10aのみで肥料代を削減することができます。街の中央に発酵槽を設置し、隣接する道の駅のレストランで液肥を使って栽培した地産食材を使ったメニューを提供するなど、環境教育・循環型システムとして多くの視察者も訪れています。

化学肥料とアグロエコロジー

農業や畜産業と地球温暖化の関係性においては、牛のゲップがよく話題になりますが、化学肥料についてあまり語られていません。

化学肥料に含まれる亜硝酸は二酸化炭素の500倍の温室効果があると言われています。

化学肥料は作るのにも天然ガスが使われるなど二酸化炭素を排出し、使われる際にも酸化して温室効果ガスを発生するため、化学肥料に依存しない農業が求められています。

愛知県では、畜産糞尿と緑肥で野菜を栽培したり、草刈りのみで化学肥料を用いない農業に取り組んだり、九州では廃おが(おが屑)を畑に撒く炭素循環農法に取り組んでいる篤農家がいます。

長崎県では吉田俊道さんがシート(マルチ)と草だけで菌の力で空気中の窒素を固定して肥料を使わない「菌ちゃん農法」に取り組んでいます。

研究により、窒素肥料を使うと窒素を固定する菌(微生物)がいなくなってしまいますが、炭素を多くするとそれを餌に窒素を固定する菌(微生物)が増えて、化学肥料に依存しなくても農業ができるということが明らかになってきています。

近年の研究で、窒素固定微生物には、マメ科植物とリゾビウム菌以外にも数多くの種類があることもわかってきています。

また、デビッド・ジョンソン博士によると、窒素・リン酸・カリ・有機物は収量に影響を及ぼさず、糸状菌とバクテリアのバランスが重要で、土を耕したり除草剤を撒くと死滅してしまい、バランスが崩れてしまいます。

環境再生型農業の第一人者と言われるゲイブ・ブラウン氏の著書「土を育てる」では、再生農業の5原則が語られています。

プレーリー、チェルノーゼム、パンパなど世界の穀倉地帯と言われる草原は、バイソンや牛の群れが歩くことで作られてきました。

牛が悪いわけではなく、狭い所に閉じ込めて飼料をあげる育て方に問題があります。偶蹄類は大自然を走り回り、それにより草が進化してきました。踏まれたりかじられたりするなど刺激を受けて根を伸ばして再生してきたのです。

アメリカでは草を踏み潰す「ローラー・クリンパー」という農法も行われています。踏まれた草が緑肥になり、化学肥料(窒素肥料)も除草剤も不要になります。踏みながら大豆やとうもろこしを撒くことで、近代農法よりも収量が多く、炭素も固定することができます。慣行農法と比べて、環境面だけでなく経済的にも優位があり、不耕起有機農法へのシフトが起きています。

北海道で不耕起農法に取り組むレイモンド・エップさんと辻信一さんが「君の根は」というリジェネラティブムービーの日本語訳を行い、各地で上映会が行われています。

環境問題は「我慢」や「やめること」を強いられがちですが、パタゴニアは不耕起で多年草の穀物から地球に優しいビールを商品化しています。

まずは食の見直しから

日本国内に目を向けると、食料自給率は38%となっていますが、そこに畜産飼料は反映されていません。

帯広畜産大学の日向准教授によると、生産段階で排出される二酸化炭素はアメリカの方が少ない(効率が良い)が、輸送にかかる二酸化炭素を含めるとアメリカ産の方が環境負荷が高いとされています。

牛肉は環境負荷が高いと言われていますが、どういった飼育方法かによって異なります。

鶏は空を飛ぶことはできませんが、木の下で天敵から身を守り、土を肥沃にします。豚は、どんぐりを食べて美味しい肉になります。

草の根がしっかりしていると雨が多い傾斜地でも土壌流出が生じません。山地酪農を行うことで、乳量は多くありませんが、草を資源に牛乳を得ることができます。環境的な価値を認めて買う人がいれば、経営は成り立ち、根羽村などでも実施されています。

フードロスを避けるために、取れすぎてしまった野菜を使ったコース料理を提供したりレシピコンテストのイベントを開催したりすることで、農家は全て引き取ってもらえて嬉しい、シェフは与えられた条件でメニューを考えることにやりがいを感じ、お客様も満足するという三方よしの状況を生んでいる事例もあります。

農林水産省の食堂でも有機のヘルシーランチやオーガニック弁当などを販売し始めています。

冒頭でお伝えしたとおり、日本の有機農業のシェアはかなり低い状況で、日本人は欧米の人々に比べて意識が低いと考えがちですが、健康食品・サプリメント市場は1.5兆円あり、欧米と比べても遜色ない状況になっています。

みんなが幸せになるためには、食と農と予防医療で地域経済を循環させるしかないということも言われています。

日々の無意識の選択が環境を壊していることや、食料の62%を海外に頼っていることなどを踏まえて、日常の食を見直してみてはいかがでしょうか。

質疑応答

韓国のリサイクル率が高いのは、どういった取り組みが影響していると考えられますか?

→生ゴミを出すとペナルティがあったり、リサイクルするとキャッシュバックがあったり、ある程度の歳月をかけて法制化している面が強いと思います。女性を中心に市民の声で変革が起きたと言われています。韓国は給食も有機で、そういったことを公約に掲げたソウル市長が勝利したという背景もあったため、市民の声も重要だと考えます。「土が変わるとお腹も変わる」という著書に関連して、「腸内菌は3歳頃までに決まる」と言われていますが、その辺りも土や食生活の影響があるのでしょうか。

→土の中の多様性と腸の中の多様性は相関関係があることがわかってきています。地球全体の3割の生態系が失われていると言われていますが、アメリカ型の食生活では腸内フローラの多様性が3割減っていると言われています。多様なものを食べると腸内も多様になると考えられます。DNAは遺伝が1%で、残りの99%は腸内フローラや粘膜等の微生物で保たれ、人間は様々な微生物が住む共生体だという見方もされています。新生児は無菌状態で、産道を出てくるときに微生物を受け継ぎます。父親は1%の半分の0.5%の寄与率ということになるので、日本の有機農業の割合と同じくらいしか影響していないということになります(笑) 妊娠中のお母さんの食生活や、生後に何を食べるかはとても重要だと思います。ほぼ耕さずに畑で野菜を作っていますが、雑草と一緒に育つからか葉物などは味が濃く、食べ慣れていない味のように感じますが、舌の慣れなどはあるのでしょうか。

→人は栄養価や表面の見え方や値段などで評価しがちだが、実は舌の能力がすごいのではないかと思います。腸は脳よりも賢いという説もあります。日本のカロリー自給率が低いのは、成人の1日あたりの基準摂取カロリーが2600kcalになっているためで、腸内細菌が健全で食べたものが全て吸収される状態であれば、2000kcalで十分ではないかという話もあります。栄養価がないものや毒が入っているものを摂取することで吸収率が下がってしまいます。脳が甘い・美味しいと感じても、舌が毒を感じると、美味しいよりも毒を防ぐため粘液を出して吸収を抑える働きをします。本能的には生まれたときは脳も腸も賢く、美味しい・危険のが判断できますが、徐々に味覚が害されてしまうのではないでしょうか。苦味=毒という説もあり、適度に食べると免疫力が向上するとも考えられています。昔から食べられてきたものは、長年の試行錯誤によって培ってきたものであるため、化学的・科学的な評価よりも信頼があるのではないかという考えもあります。土の中の微生物が活発になっているのが肥沃な土ということなのでしょうか。植物の根や食物残渣を土に混ぜたりしていますが、一度土の状態が良くなれば、後から追加する必要はなくなるのでしょうか。

→多様性とバランスが大事だと思います。耕さない、表面が覆われている、多様性が大切で、大地再生のためには草を根本から刈らずに少し高めに残す除草テクニックも必要です。日本はそういった研究が遅れていますが、未来の可能性があると思います、土壌は1cmできるのに1000年かかると言われることもあり、風化でできる土はそうかもしれませんが、数年間で肥沃な土地ができることも示されていて、自然の再生力は目を見張るものがあります。何度も講演をお聞きしているが、今回も新しい情報を聞く事ができてよかったです。長野県農村生活マイスターの認定を受けましたが、研修で出た最新の話題はスマート農業が出たくらいでした。レポートのテーマを有機農業かサーキュラー・エコノミーにしようとしたところ「別のテーマにした方がいい」と言われました。今日のような話が行政などにも情報が届いて、農家や関係者に届くと良いと感じました。

→「スマート農業」ではなく「スマートな農業」が普及してほしいと思います。有機や不耕起などの農法を学ぶ機会がないと感じています。そういった機会はどのように創っていくのが良いでしょうか。

→農林水産省のJAS認証は無農薬・無化学肥料・非遺伝子組換という規定がありますが、極端な例を挙げると抗生物質をたくさん使った牛の糞などを使っても認定されてしまいます。農薬・化学肥料・遺伝子組換は共通認識として排除されていますが、それ以外の面では様々な考え方があります。その辺りが整理されてくると、学びやすさも出てくるかもしれません。微生物の研究などは大きく進歩してきているので、今後に期待したい。買ってくれる人がいるから作るのか、作ってくれる人がいるから買うのか、どちらが先かという話にもなりますが、例えば給食から始めるのと、一般流通から始めるのとでは、どちらが始めやすいのでしょうか。

→地域の事情に依ります。他の地域でうまく導入できたからといって、同じ手法でうまくできるとは限りません。何が上手くいくかは分からないので、地域で考えて実践して、失敗しながら学んでいくしかないと思います。そのためには、失敗した人を責めるのではなく、挑戦した人が褒められるような文化も大切です。BLOF理論(生態系調和型農業理論)を取り入れて土壌分析・土壌設計をして有機で栽培している方もいますが、農地を拡大すると虫の被害が出やすく、完全に無農薬にするのが難しい面もあると聞きます。大きな規模で有機に切り替えていく良い方法はないでしょうか。

→生物多様性の観点から、コウノトリやトキなど象徴的な鳥で有名な兵庫県豊岡市や新潟県佐渡市は、環境保全型の取り組みを進めることで、農産物も高く売れて農家も農協も地域もより良く変わっていった事例があります。農業法人で大規模に実践してきた農家もいますが、サポート体制が不十分で、BLOF理論も研究段階であるため、試行錯誤するしかないかと思います。制度や体勢などは自治体(首長)の考えも大切で、オーガニックビレッジの宣言をすれば補助金が得られる制度もあります。収穫量が多いと野菜くずのような生ゴミも多く出てしまったり、太陽熱消毒のためのマルチもゴミになってしまったりしますが、マルチを使わない農法や生分解性のマルチなど今後期待されることはありますか。

→日本は各国から見て遅れている面もあります。映画「君の根は」の中にも出てきますが、海の中で昆布を作ると二酸化炭素を吸収して環境を調和し、昆布からプラスチック素材も作る事ができます。1人500円で上映会が開催できますので、ぜひ映画を見ていただきたいと思います。お金を儲けるために科学的根拠のないものが出てくることもあるため、自分で試して判断することも大切だと思います。地域の特性や個人の考えによって、選ぶことができる寛容性や多様性も必要ではないでしょうか。

お知らせ・閉会

次回は11月2日に森林をテーマに開催します!

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?