アルドールから始めるたん

何か有機化学の解説をしようと思ったときにアルドール反応ほど奥深く、手軽で、実際に実験してみると全く進行しない反応もないたんと思うのでここから始めるたん。

もっとも簡単なケトンとしてアセトンを考えることにするたん。

アセトンはフェノールを工業生産するクメン法の副生物としてとれるのでとても安いたん。ごみみたいなものたん。

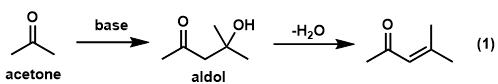

アセトンに適当な触媒量の塩基を加えると式(1)のアルドール反応が進行してジアセトンアルコールという自家縮合したアルドール体を与えることになっているたん。

このアルドールを脱水して式(1)の右端のメシチルオキシドまで導くことができれば、

すなわち、アルドール縮合反応が進行すれば、これはペパーミント臭のする化合物たん。

ごみみたいなものから少しは使い出のありそうなものができたたん。

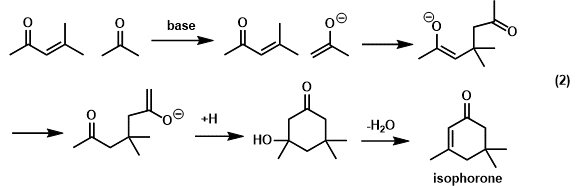

このアルドール反応は更に続けることもできて、塩基下でもう少しやってみると式(2)の反応が進行してアセトンの3量体であるイソホロンを与えるたん。

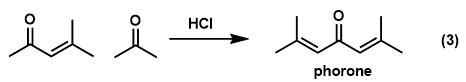

同じような反応を塩化水素などの酸性下でやると、式(3)のようにホロンを与えるたん。

ホロンもイソホロンも産業で使われたり、生理活性があったりと有用な化合物たん。こうやってごみから価値あるものを生み出すのが有機化学の醍醐味なのたん。

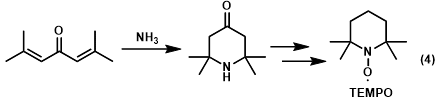

ホロンさえ手に入れば例えば式(4)に従って有機ラジカルとしてよく使われるTEMPOを作ることもできるのたん。アルドール反応とは何て便利な反応なのたん!

さて、ここでもう一度式(1)をよく見てみると、上ではごまかしたたんけど、アルドール体から水が抜けなければいけない理由がよくわからないたん。もっと言えば、なぜできた化合物にもう一度水が付加して元に戻ってはいけないのたん?

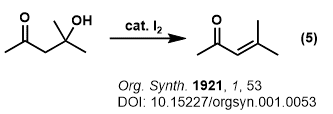

実際にはこの反応は式(5)のようにヨウ素を触媒にして行われているたんけど、実はこうやってうまくいってくれる基質ばかりではないのたん。

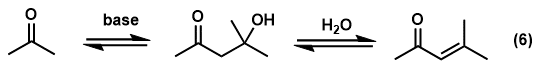

実はアルドール反応は式(6)のように全段が可逆反応なのたん。

できるものが安定ならそこに寄って行くたんけど、不安定ならば押し戻されて一向に反応が進行しないのたん。つらいたん。

本来なら押し戻されて全く進行しないような反応を何とか進行させるために様々なアルドール反応の亜種が開発されているたん。

いつかそれの話をするたん。