丁寧な麻雀の点数計算解説

はじめに

麻雀の点数計算はややこしいですが、70符以上の特殊な上がり方を想定しなければ覚えるべき内容はとても少ないです。これを苦手にしていると、オーラスでもう少しで勝てるんだけど勝つための条件を正確に計算できない、みたいなことになりますし、なにより分かってる方がちょっとかっこいいので、覚えられるととてもいいかなと思っています。残念ながら、点数計算はどうしても暗記の要素が絡んできます。ですが、自分が点数計算を覚えたときのことを思い出しながら、覚えやすくするために工夫したこと、考えるべきことをまとめました。

この文章は、「符と翻まではなんとなく分かるんだけど実際何点なのかはよくわからない」という人が、点数計算を大まかに覚えるための助けとなるべく書いたものです。できるだけ丁寧にと思って書いていた結果、とても長くなってしまいました。冗長な部分も多々あるかと思いますが、適宜読み飛ばしながら、少しでも役に立つ部分を拾ってもらえればとても嬉しいです

※ツモの場合の点数は子に対する点数-親に対する点数の順で記載します。300点-500点というのは、子に対して300点、親に対して500点という意味合いです。

※4翻30符は7,700点としています。Mリーグなど、満貫の8,000点とするルールもありますのでご注意ください。

原則

麻雀は、一人あたり25,000点の点棒を与えられた四人のプレイヤーが、手役を完成させることでお互いの点数を奪い合い、得た点数の最も高いプレイヤーが勝つ、というゲームです。この点数の計算に関して、まず、手役を完成させたときの点数は親と子で差が設けられています。親で上がれば子の1.5倍の点数を得ることができる設計になっているのです。また、ロン和了とツモ和了では点数の支払われ方が異なります。ロン和了では当たり牌を出したプレイヤーが一人で、ツモ和了では上がったプレイヤー以外の三人で分け合って点数を支払います。

麻雀の点数計算の大原則は1翻上がると点数が倍になる、そしてロン和了とツモ和了の点数はほぼ同じになるように設定されているということです。

前者について、麻雀の点数は1翻1,000点から始まり、2翻なら2,000点、3翻なら4,000点、というのがベースになっています。これに、符の大小による微調整を加えたものが実際の得点です。

また、後者については、ロンでもツモでも翻数及び符数が同じならば手役の価値は同じであると考えてもらえればよいかなと思います。

4翻以上の計算(4翻20符・30符を除く)

麻雀の点数計算は原則倍々ゲームなのですが、これを単純に適用しようとすると、点数のインフレーションがあまりに激しいという点がネックとなります。例えば、

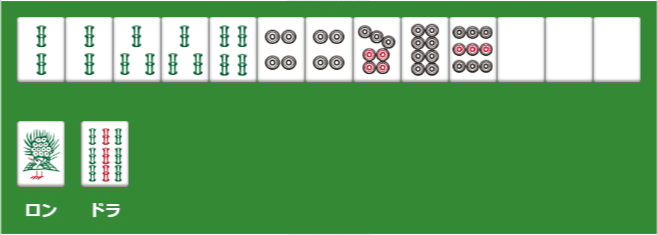

こんな手をリーチしてツモ上がったとしましょう。この場合、リーチ平和ツモタンヤオ一盃口赤ドラですから7翻、先ほどの計算を当てはめると64,000点となってしまいます。連載終盤のトリコくらいインフレしていますね。これはさすがにゲームが成り立たないだろうということで、麻雀の点数計算では一定の翻数を超えた場合の点数を、符数に関係なく固定化しています。具体的には、4翻と5翻の場合の点数を一律8,000点(4翻20符・30符だけ例外)、6翻と7翻は一律12,000点、8翻9翻10翻が一律16,000点、11翻12翻が一律24,000点、13翻以上は一律32,000点です。先ほどの牌姿であれば12,000点ですね。なお、これらの点数には名前がついており、4翻・5翻が満貫、6翻と7翻が跳満、8翻9翻10翻が倍満、11翻12翻が三倍満、13翻以上は数え役満と呼ばれています。

4翻5翻が満貫8,000点というのを基準に、その翻数を倍にした8翻と10翻、ついでに間の9翻が倍満で16,000点(満貫の倍)、この二つの間にある6翻と7翻は間を取って1.5倍の12,000点(点数が跳ねて大きくなってる感じでしょうか)、満貫になる4翻の三倍である12翻とお隣の11翻は三倍満で24,000点(満貫の三倍)、13翻を超えると国士無双や大三元などの役満と同格の32,000点としている、というのをなんとなくイメージすればいいかなと思います。普段打ってて出てくるのはいいとこ倍満ぐらいなので、4翻と5翻が満貫で6翻と7翻が跳満、それよりもうちょっと高そうなら倍満、くらいでも問題ないはずです。

4翻30符以下の点数計算 ―点数計算表の法則を知ろう

さて、満貫以上の点数を覚えたら、次は細かい点数の計算です。実戦で出てくるのはこちらの方が多いでしょうか。

まずは点数計算表を見てみましょう。

なんのこっちゃ良くわかりませんね。これを丸侭覚えようとしてもあんまりいいことがないので、まずは法則を四つ、一緒に気づいていきましょう。

➀ 点数は1翻上がるごとに倍になっていること

これは先ほども触れました。点数表を横に見ていくと、例えば40符なら1,300、2,600、5,200、というように倍々になっていることが見て取れるかと思います。

② 翻数と符数が繋がっていること

点数計算表を注意深く見てみてください。2翻40符と3翻20符が同じ点数として設定されているのに気が付きますでしょうか。同じように、3翻40符と4翻20符、2翻50符と3翻25符、あるいは1翻80符と2翻40符も同じ点数です。これはどういうことかというと、麻雀では、翻数を一つ上げることと符を倍にする事が同価値であると考えています。1翻上げるのも符を倍にするのも同じくらい大変なんだから、同じ点数として設定しよう、といった感じでしょうか。この結果、2翻40符と3翻20符は点数が同じに設定されています。これだけではかなりわかりにくいと思うので、符数を半分にする代わりに1翻上げて計算することができる、と理解しておけばよいかなと思います。2翻40符なら、40符を半分にして20符にする代わりに2翻から一つ上げた3翻として計算できるのです。これを理解しておくと、暗記が半分で済みます。

なお、このように計算した結果4翻30符を超えるもの(3翻70符以上)は満貫として扱われています。

➂ 子がツモ和了した場合に支払う点数は他の子:親でおよそ1:2になっていること

例えば、2翻30符の点数は500点-1,000点、3翻50符の点数は800点-1,600点です。そのほかの部分を見ても、この法則は完全でないにしろおおよそ見て取れるかと思います。これは、麻雀というゲームの「親」に対する姿勢の表れです。麻雀は、親になった際の点数を1.5倍にし、大量加点ができるようにする一方で、子がツモで上がった際には親は子の2倍支払わなければならないというリスクを負わせているのです。つまり、子のロン和了の点数を4点とすると、ツモ和了の場合には親が2点、二人の他の子は1点を払わせる構造になっています。なお、この例で言うと、親がツモ上がった際には4点×1.5の6点を三人の子で平等に負担します。つまり、一人あたり2点=子がツモ上がった時に親が支払うべき点数を子それぞれが負担することになるのです。

例えば、3翻30符を子が上がった時は子が1,000点、親が2,000点を負担する(全体で4,000点)一方で、同じものを親が上がった時には子のそれぞれが2,000点を負担することとなります(全体で6,000点、4,000点の1.5倍)。

➃ ツモの場合に親が支払う点数は、1翻上のツモ上がりの場合に子が支払う点数と同じになっていること

と言って伝わりますでしょうか。20符の場合なら1翻で400-700、2翻で700-1,300となっています。これは、こうなるように点数が調整されています。考えてみると何のことはなく、1翻上がると点数が2倍で、かつ親は子の倍支払うというルールなのでここが合致するのは当然と言えば当然なのですが、この横のつながりを覚えておくと点数の暗記が一気に楽です。

この規則性がなんとなく頭に入ったら実際に点数計算を頭に入れていきましょう。ただ、暗記の前に一つだけお願いがあります。70符以上を無理して覚えようとすることはやめてください。70符以上は前後との関連性が薄く、かつ実際に打っていても遭遇することがかなり稀な点数です。これを無理に覚えようとすると暗記の要素が強くなりすぎ、点数計算が嫌なものとして映る可能性があります。もちろん、難なく覚えられる方もいるとは思いますし、プレイにあたって覚えていて当然だという考えの方がいるのも理解しています。ただ、麻雀をゲームとしてより楽しむために、点数計算がひとまずできるようになるということを目標とするのならば、70符以上はいったん捨てる(もし上がったら同卓者に聞くか検索する)というのも一つ正しい選択肢ではないかと思うのです。したがって、以下では70符以上を考慮に入れずに記述します。

4翻30符以下の点数計算 ―ロン和了×子の場合

さて、それでは点数を一気に覚えてしまいましょう。子のロン和了の時の点数が覚えるときの指針になります。他の3パターンはすべてこの派生です。

まずはじめに、1翻30符が1,000点というのを抑えてください。これがすべての基本です。

この平和のみが1,000点です。そして、1翻30符が1,000点ということは、1翻上げた2翻30符は倍の2,000点、さらに1翻上げた3翻30符は(ほぼ)倍の3,900点、もっと上げた4翻30符はこの(ほぼ)倍の7,700点になります。ドラが乗ったり4索で上がったりするたびに点数が倍に上がっていくイメージです。3翻30符はザンク(39=「さん」と「く」)、7,700点はナナナナという言い方で呼ばれることもあるので、この名前から覚えてしまってもいいかもしれません。4,000点、8,000点にならない理由は難しいのですが、簡単に言うと、

「麻雀の点数計算には符と翻の数を基にした統一された計算式があり、点数計算表はその計算式を基にしてそれぞれの点数を独立に計算している。この算出の際にそれぞれの結果の十の位以下を切り上げているため、点数計算表だけを基に倍にしてしまうと切り上げられている十の位以下の部分による誤差が生じる」

といったところでしょうか。正しい計算式によると、1翻30符は960点、2翻30符は1,920点、3翻30符は3,840点、4翻30符は7,680点と計算され、それぞれ切り上げて1,000点、2,000点、3,900点、7,700点と点数計算表に記載されているのだとご理解ください。

次に、1翻40符を抑えましょう。1翻40符は1翻30符の1,000点よりも気持ち上、1,300点です。

例えばこんな感じですね。そしてリーチやドラ、一盃口などの役が追加されると翻数が上がり、点数はきれいに倍々になっていきます。1,300・2,600・5,200ということで、40符は13の倍々、と覚えてもいいかなと思います。4翻になると満貫です。

また、七対子にしか使われない変則符、25符の点数は2翻25符で1,600点です。

これが1,600点です。先ほど挙げた法則②に照らせば、2翻25符は1翻50符と同じ点数になりますので、1翻40符の1,300点よりもさらに気持ち上の1,600点、と考えてしまうとわかりやすいでしょうか。ここら辺はきれいに300点刻みなので、その規則性で覚えてしまうのもありだと思います。これもリーチをかけたりドラが乗ったりで翻数が上がるときれいに倍々になります。4翻25符で6,400点、それ以上は満貫です。1,600・3,200・6,400は友達感がかなり強いので一度覚えたら忘れにくいんじゃないでしょうか。七対子は16の倍々、です。50符、60符はそれぞれ25符、30符と同じ点数構造なので、ここまで覚えれば60符まで対応できることになりますね。

ロン和了に20符はないので、以上でロン和了の点数計算が大体終わりです!

4翻30符以下の点数計算 ―ロン和了×親の場合

めちゃめちゃ簡単、子の場合の点数を1.5倍するだけです。1,000点なら1,500点、2,600点なら3,900点です。上では触れませんでしたが、満貫や跳満、倍満等もすべて1.5倍にするだけで計算できます。

ただし、単純な1.5倍にならないのが5パターンあります。その例外を抑えましょう。これらの例外は、大きく分けるとA「ピッタリじゃないので切り上げた」、B「ピッタリじゃないので切り捨てた」、C「ピッタリ出せるのになぜかちょっと点数下がった」と分類できるので、これで覚えてもいいかもしれません(かえって分かりにくければ無視してください)。

それぞれ画像を添えておいたので、翻と符の数を確認しながら読んでみてください(リーチはしていません)。

➀ 1翻40符―子なら1,300点

パターンA「ピッタリじゃないので切り上げた」です。親の1翻40符は2,000点となります。1,300点の1.5倍は1,950点ですが、中途半端なので1翻40符は切り上げて綺麗に2,000点としている、と思ってもらえれば大丈夫です。

② 2翻30符—子なら2,000点

パターンC「ピッタリ出せるのになぜかちょっと点数下がった」です。親の2翻30符は2,900点となります。ここは暗記になっちゃいますが、「2翻30符の2,000点で、親だから1.5倍の3,000点、だけどなぜか2,900点なんだよな」と思いながら何度か上がっているうちに慣れてくると思います。ニッキューと呼ばれることもあるので、その名前で覚えるのもいいかもしれません。

➂ 3翻30符—子なら3,900点

パターンB「ピッタリじゃないので切り捨てた」です。親の3翻30符は5,800点となります。3,900点の1.5倍は5,850点ですが、中途半端なので切り下げて5,800点としています。これはゴッパ―と呼ばれることがあるので、同じようにその名前で覚えるのもいいかもしれません。

➃ 3翻40符―子なら5,200点

パターンC「ピッタリ出せるのになぜかちょっと点数下がった」です。親の3翻40符は7,700点となります。この点数は子の4翻30符と同じですので、100点だけ違う二つの点数があるのはややこしいし、足並みをそろえて7,700点にしてるんだな、と思ってもらえれば頭に入るかと思います。自分はあがるときに「親の3翻40符だから5,200点の1.5倍で7,800点、だけど子の4翻30符と足並みをそろえて7,700点、ラッキーセブン」とか考えてるうちに慣れました。

なお、切り上げ満貫を採用し4翻30符を満貫としている場合にも、親の3翻40符は8,000点となりません。ご注意ください。

➄ 3翻60符・4翻30符—子なら7,700点

パターンA「ピッタリじゃないので切り上げた」です。親の3翻60符および4翻30符は11,600点となります。7,700点の1.5倍は11,550、中途半端なので切り上げと覚えましょう。ピンピンロクと呼ばれることもあるので、これもその音で覚えてしまうのもありでしょう。

なお、ABCの3つのパターンは、すべて3翻30符が3,900点となるのと同様の理由からこの点数になっています。説明の便宜上3パターンに分けましたが、正確な説明ではなく覚えるための足掛かりとしてのものであることをご理解ください。

4翻30符以下の点数計算 ―ツモ和了×子の場合

冒頭に触れたように、ツモ和了の場合もロン和了ともらえる合計点はほぼ変わりません。そして、ツモ和了の場合に親が支払う点数:子が支払う点数=2:1となっています。つまり、ロン和了の点数を親:子に2:1に分配していけばツモ和了の点数になります。ただ、毎回そんなきれいに配分はできません。そのため、得られる点数の合計点が少しずれることがあります。ロン和了の場合とだいたい同じ、この感覚が覚えるために大切だと思います。それでは見ていきましょう。

まずは法則の➃を思い出してください。「ツモの場合に親が支払う点数は、1翻上のツモ上がりの場合に子が支払う点数と同じになってい」ます。これを踏まえて点数計算表をよく見ると、60符までのツモ上がりの時に出てくる点数のパターンは以下の3つしかありません。

➀ 300-500-1,000-2,000-3,900

② 400-700-1,300-2,600

➂ 400-800-1,600-3,200

ここで、この3パターンにそれぞれ以下のような名前を付けました。

➀ 300-500-1,000-2,000-3,900(30符組)

② 400-700-1,300-2,600(20符組)

➂ 400-800-1,600-3,200(25符組)

ここまでの点数計算を覚えていれば少しピンときたかもしれません。①は30符の場合の子のロン和了の点数、②は20符の場合の子のロン和了の点数、➂は25符の場合の子のロン和了の点数と一部が一致しているのです。これを理解しておくと、覚えるのがとても楽になります。

まず➀の30符組について。これは、30符及び60符のツモ和了の時に出てくる点数パターンです。このパターンの覚え方として、子のロン和了の時の点数を足掛かりにしましょう。

例えば4翻30符について。これを親がロン和了した場合の点数は7,700点です。ここで法則の➂を思い出してほしいのですが、子がツモ和了した場合に支払う点数は他の子:親でおよそ1:2です。つまり、親は子にツモられた時、その手役の価値の半分の点数を支払わなければいけません。手役の価値の半分の点数、と聞いてピンと来ますでしょうか。これはすなわち、親が子にツモ上がられたときに払うべき点数は子の1翻低い手牌に振り込んだ時の点数と同じ、この場合で言うと3翻30符=3,900点を払わせる仕組みになっているのです(法則の➀ですね)。同様に、子が子にツモ上がられた時に払うべき点数はロン和了の時の4分の1の点数ですから、子の2翻低い手牌に振り込んだ時の点数と同じ、この場合で言えば2翻30符=2,000点を支払うこととなっています。したがって、4翻30符のツモ和了は2,000点-3,900点となります。3翻30符についても同様に考えれば計算が可能なので、1,000点-2,000点となるのはご理解いただけるでしょう。よって、新しく覚える必要があるのは2翻30符と1翻30符の二つだけ、しかもこれもとても簡単で、1,000点の半分の500点とさらにそれを半分して切り上げた300点を使い、2翻30符が500点-1,000点、1翻30符が300点-500点となります。1翻30符が単純な半分じゃないのが少し覚えにくいかもしれませんので少しだけ覚える足掛かりになりそうな情報を。1翻30符は最も安いツモ和了で、その安さからごみツモと呼ばれることがあります。ごみ=500点の5(ご)と300点の3(み)、というわけですね。

②、➂の20符組、25符組についても基本の考え方は同じです。25符組は単純に半分にしていくだけなので割愛します。20符組についても半分にするだけですが、3翻20符と2翻20符が割り切れないため切り上げていることに注意してください。ツモ和了の時の点数計算は、全部端数切り上げです。

なお、満貫以上の場合には、単純にロン和了の時の点数のぴったり半分を親が、ぴったり4分の1を2人の子が負担します(満貫なら親が8,000点の半分の4,000点、子が4分の1の2,000点)。

4翻30符以下の点数計算 ―ツモ和了×親の場合

これまでで一番簡単です。1翻下げた時の子のロン和了の時の点数を子の全員に支払わせるだけ。4翻30符なら3翻30符の3,900点を子の全員からもらえます。1翻30符とか1翻40符(2翻20符)の時は、子のツモ和了の高い方(2翻20符なら400点-700点の700点の方)を子の全員で負担です。これまでの話が頭に入ればすっと覚えられるかと思います。

また、親のツモ和了は親のロン和了の時の点数の大体3分の1ずつを子の全員で負担する、と捉えても覚えやすいかもしれません。

なお、満貫以上の場合には、単純に親のロン和了の時の点数の3分の1を子全員で負担します(満貫なら8,000点×1.5の12,000点を三等分して一人4,000点)。

まとめ

・麻雀の点数は1翻の時に1,000点がベース、以降1翻上がるごとに倍になる。

・麻雀の点数は符数を半分にする事で1翻上げて計算できる=意外と覚える数字が少ない

・まずは子のロン和了の時の点数がベース。それを1.5倍すれば親のロン和了の点数。ツモ和了の点数は親に対してはその半分(1翻下)、子に対しては4分の1(2翻下)がベースになる。

(おまけ)実際に打つ時の点数計算

実際に対局する際には、手牌を三種類に分類するといいと思います。A.平和、B.七対子、C.それ以外です。

A.平和の場合、一切の符が付きません。符が付かないということはツモなら20符、ロンなら30符で固定されているということを意味します。すなわち、平和が絡んだ手は、満貫以上にならない限り、ツモならば400-700-1,300-2,600の20符組、ロンならば1,000点、2,000点、3,900点、7,700点のどれかです。

B.七対子の場合、25符で固定です。よって1,600点の倍数の範囲内で点数が定まります。

C.それ以外の場合、必ず一つ以上符がついています。ここで、持っておくと便利なのが、意外と10符以上上げるのって大変なんだなという感覚です。10符、というのは、ヤオチュウ牌の暗刻(8符)でも届かない符数です。つまり、非常に大雑把な話ですが、平和以外の面前ロンは40符、面前ツモや鳴き和了は30符になるケースが多いです(もちろん、暗刻や明刻が多ければきちんと検討するべきですが)。30符は1,000点から7,700点、40符は1,300点から5,200点なので、パターンとして馴染むのに時間はかからないでしょう。

覚えたばかりの頃は点数の計算に自信がないかと思います。それでも、上がった時に自分で申告をしてみるということがすごく大切じゃないかなと思うんですね。不安なうちは同卓者に確認しながらでも、点数を申告していくうちに和了のパターンとその時の点数が少しずつ蓄積されていきます。そのうちにリズムで点数がすっと出てくるようになるはずです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?