蜂起とジェンダー ―18世紀フランス社会を民衆の視点で再考する―

仲松優子(北海学園大学教員、フランス近世・近代史研究)

はじめに

18世紀のフランスの歴史は、近代化の過程として語られがちである。17世紀後半にルイ14世が即位し、これ以降、強い王権のもとで中央集権化が進められ、経済的にもまた文化的にも繁栄を極めたとするイメージは、教科書や概説書でも繰り返し提示されている。「絶対王政」という言葉は、この時代のフランスの国家や社会を特徴づけるものとして、頻繁に登場するキーワードとなっている。

しかし、この「絶対王政」という用語が、果たして当時のフランスの国家や社会のあり方を適切にとらえる表現なのかという点については、研究者の間で多くの疑問が提起されるようになった。国王やその周辺の政治家や思想家が主張しているようには、強い王権による支配や統治というものは実現しておらず、実態とかけ離れているということが、さまざまな側面から指摘されるようになっている。

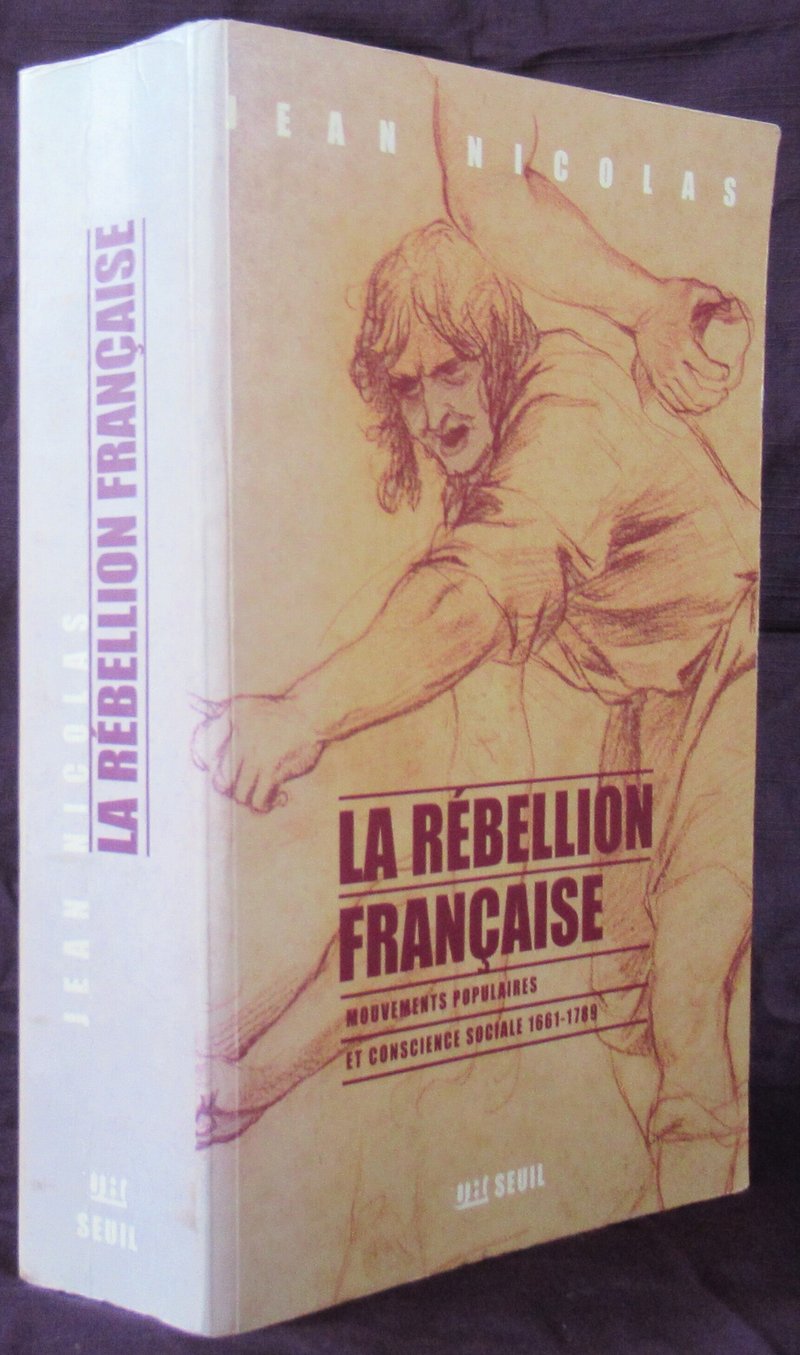

ここではその中でも、全国で頻発した蜂起の存在に注目し、18世紀のフランスがどのような社会であったのかということを考えてみたい。蜂起研究はフランスではすでに1960年代より本格的に研究が進められていたが、2000年頃を転機に大きく変化した。その転機は、ジャン・ニコラによる研究書の出版に求めることができる(Jean Nicolas, ”La rébellion française: mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789)”, Paris, 2002. 下が書籍画像)。

以下では、この研究書を中心にすえながら、蜂起研究からどのように18世紀フランスの国家や社会のあり方をとらえることができるのかということを再考しよう。また、このニコラの研究成果が、その後の歴史学界でどのように受け止められたのかという点についてもみていく。その際、特に女性史やジェンダー史における議論の展開に着目する。これによって、蜂起研究の今後の課題を考え、どのように「民衆」の視点で18世紀のフランス社会を理解することができるのかという点について考察していくこととする。そしてそれは、フランス革命を再考することにもつながるだろう。

1.ジャン・ニコラの蜂起研究(2002年)の意義

ジャン・ニコラによって出版された上記の研究書は、単著というかたちで出版されているが、1984年に開催されたシンポジウムを契機として開始された共同研究の成果である。50名以上の研究者の協力をえて、ルイ14世の親政開始からフランス革命まで(すなわち1661年から1789年)の間にフランス全土で起きた蜂起が数え上げられた。この研究書の着眼点の斬新さと学界に衝撃を与えた点は、①これまで相対的に平穏な時代と考えられていたルイ14世時代からフランス革命までの時代に焦点をあてた点、②蜂起の定義を4人以上の参加者があったものとした点、③食糧蜂起や反領主運動に限らない多様な理由による蜂起の存在を明らかにしたことである。

まず、ルイ14世時代からフランス革命までの蜂起に注目した点について、その特異性を確認しておこう。この時代は、フランス王権の力が強大になり、そしてその支配が全国に貫徹していく時代としてとらえられがちである。たしかに、その前の時代である17世紀には大規模な蜂起が多数起きており、18世紀には17世紀ほどの規模の蜂起が頻発することは少なくなっていた。蜂起研究者が注目してきたのも、圧倒的に17世紀の蜂起であり、18世紀の蜂起はいくつかの例外をのぞいて軽視されてきた。しかし、そうした理解とは裏腹に、ニコラの研究書が明らかにしたのは、蜂起が頻発し、緊張に満ちた時代としての18世紀という時代のあり様であった。

これまでの18世紀理解がくつがえされ、緊張に満ちた時代として理解することが可能になったのは、ニコラの研究書の特異性の二つ目である、「蜂起」をどのようなものとして定義し、研究対象として拾い上げたのかという点によるところが大きい。本書で数え上げた「蜂起」は、これまでの蜂起研究が研究対象として考えてきたものと異なっていた。17世紀の蜂起が専門のイヴ=マリ・ベルセは、日本でも翻訳書が出版されている代表的な研究者であるが(例えば、井上幸治監訳『祭りと叛乱―16~18世紀の民衆意識』新評論、1980年)、彼は複数の共同体の住民が参加し、24時間以上持続したものを「蜂起」とみなしていた。これを批判してニコラが抽出した「蜂起」は、4人以上で数時間以上持続したものであった。このように幅広く「蜂起」を定義することにより、ニコラと共同研究者たちは、歴史の波間に消えてしまった数多くの異議申し立てを表出させたのである。その数は130年間で8500件以上に及んだ。

さらにニコラの研究の意義の三つ目に、多様な問題をめぐって蜂起が起きていたことが明らかにされた点をあげることができる。18世紀の蜂起は、フランス革命とのかかわりで把握される傾向があり、革命と関係の深い食糧問題や領主問題に焦点があたってきた。しかし、ニコラらが8500件以上の蜂起について、動機別に13種類に分類してみると、これまでの理解とは異なる様相が浮かび上がってきたのである。上位三つの蜂起の動機は、反税(蜂起全体の39.1パーセント)、食糧問題(17.6パーセント)、国家機構への反発(14.1パーセント)となる。それまで18世紀の蜂起として注目されてきた食糧蜂起は、蜂起全体でみればこれまで考えられてきたほどには多くはなく、反税や国家機構への反発といった、王権による政治や支配にたいする脅威となりうる動きが常に存在していたことがみえてきたのである。そして反領主運動は、蜂起全体でいえばわずかな割合(5.1パーセント)であった。

このように、ニコラらによる研究によって、ルイ14世の親政開始以降の時代にも、多様な領域で「反秩序」の動きが存在し続けたことや、王権による統治の不安定さが明るみにされるにいたった。この研究成果は、すでにフランスでは概説書のレベルで共有されている。狭い意味での蜂起研究にとどまらず、18世紀フランスを対象とする政治史・制度史・経済史などの多様な領域で、この研究成果は参照されるようになっており、ニコラの研究後の「絶対王政」のイメージは根本的に見直され、検討される方向にあるといえるだろう。

2.何人の参加者をもって「蜂起」とみなすか

上記のニコラの研究について、しかしながら批判がないわけではない。特に蜂起の定義を4人以上の参加者とした点についてである。この定義では、「蜂起」が過度に多く数え上げられてしまうことになり、そこから時代の全体像を理解しようとする場合に注意が必要だからである。4人以上の行動を「蜂起」として取り上げた、ニコラの意図はどのようなものだったのだろうか。

ニコラが蜂起を4人以上の参加者があったものとして定義づけたことには、18世紀当時の権力側の秩序認識が関係している。ニコラは、当時の権力者たちが、単なる暴力行為と蜂起をどのように区別したのか、そして両者を分ける分水嶺となる人数は何人なのかという点をさぐるために、王令や、法律家の著作、裁判所の判決、都市や警察当局の命令などを参照している。

革命前のフランスでは、1670年に刑事王令が制定されており、これが各裁判所の管轄や訴訟手続きを規定し、革命までこの王令が有効性を保ち続けた。ただし、どのような行為が違法行為であり、これにたいしてどのような刑罰を科すのかという点について、この王令は定めていない。蜂起についても、国王裁判所が独占的にこれを扱うことを規定し、これを裁くことへの王権の強い思い入れを見て取ることができるものの、何が蜂起とみなされることになるのかという点について、王令は曖昧である。特に何人以上の行為を違法な集合行為とみなすのかという点について、明確なことは述べていない。

全国一律の刑法典が存在していなかったアンシアン・レジーム期であるが、これを補うものとして、具体的な問題を扱った王令やさまざまな権力による命令が存在していた。ニコラはこれらを参照し、3人から5人程度が集合していると、集団行為とみなされている場合が多いことを確認している。例えば、1719年にパリ警察は、靴製造ギルドの職人にたいして、3人以上で集まることを禁止していた。これに違反した場合には、鞭打ちとパリからの追放が命じられることになっていた。職人にたいする同じような禁止命令は、他の都市でも18世紀をとおして繰り返されている。

また、塩の密輸については、1704年王令により、5人以上が武装してこれを行った場合は騒擾とみなされ、初犯であっても死刑に処せられる可能性があった。したがって、アンシアン・レジーム期の法は、ほんの数名が集まることさえも、秩序を乱す可能性のあるものとして、禁止しているのである。

このように、権力側は少人数の集合体についても警戒し、そして場合によっては厳罰を科すことで、大きな問題へと発展しないように警戒していた。権力側には蜂起の予兆をすばやく察知し、これに備えようとする態度がみられるのである。ニコラによる「蜂起」の定義には、こうした権力側の視点が組み込まれているのであり、これによって支配者と被支配者の間の緊張関係を浮き彫りにすることに寄与しているといえるだろう。

なお、ニコラは4人以上を「蜂起」の要件としているが、小競り合いのような事件とさらなる集団化した蜂起を分けて提示する必要性も感じており、8500件以上の蜂起をさらに、4人から10人の参加者の場合、11人から50人の場合、50人以上の場合の三段階に分けてその内訳を示しており、それぞれ、31.4パーセント(2681件)、44.6パーセント(3802件)、24パーセント(2045件)となっている。

3.反税・食糧問題・国家機構への反発

さて、ニコラらの研究では、4人以上を「蜂起」とみなし、1661年から1789年までの間に8500件以上の蜂起を数え上げたわけであるが、具体的にはどのような事件や暴力行為がここで確認されているのだろうか。ここでは全蜂起の動機の分類別件数のうち、最も多数を占めた三つの類型である、反税、食糧問題、国家機構にたいする反発を動機とする蜂起を、具体的にみてみよう。

まず、反税運動である。課税にたいする反発は、全蜂起のなかでも最も多かった動機であるが、この類型として分類されている行動は、多くの場合が、塩やタバコ、飲料物などに課せられた間接税を逃れるための密輸行為にかかわるものであった。アンシアン・レジーム期には、特に塩税は地域によって課税額が大きく異なっており、そのため国境だけでなく国内の地域をまたぐ密輸が活発に行われていた。税の徴収と密輸行為の取り締まりにあたった官吏たちは、密輸者を逮捕しようとした際に武器をもって抵抗され、あるいは塩税事務所が襲撃を受ける場合もあった。また、地域住民が密輸者の逮捕を阻止しようと集団的に暴力を行使したり、差し押さえられた物品を取り戻すために暴力行為に及ぶ場合もあった。くわえて、密輸に関して家宅捜査などの調査が行われた際に暴力をともなった抵抗がくりひろげられた場合もあった。こうした課税を逃れようとする「反秩序」行為は、ニコラの調査では3000件以上が数え上げられている。

次に、動機別分類において二番目に多かった食糧問題を契機とする蜂起をみてみよう。食糧の価格が高騰したとき、人々は権力側に価格の統制や、買い占めを行っていると考えた商人たちへの家宅捜査を求めた。また裕福な農民や、収穫物の十分の一を税として徴収していた教会や修道院、穀物を買い占めて保管していると考えられた穀物商人やパン屋にたいして、穀物を提供することを求めた。しかし、それがかなわない場合には、食糧庫を略奪した。また、共同体の外部から食糧を買うためにやってきた商人、軍隊の糧秣担当者、大都市の食糧を確保するためにやってきた都市当局などからの派遣官吏といった、食糧を移送させる目的でやってきた者にたいして攻撃が加えられた場合もある。人々はその生活空間から食糧が運び出されることに強い危機感をもち、その搬出を阻止するために、食糧を運ぶ馬車や船を襲った。こうした食糧をめぐる蜂起は、1500件を数えた。

最後に、国家機構への反発というのは、どういう行動なのかを確認したい。この類型に分類されている行動として最も多いのは、逮捕をしようとやってきた警察にたいして行われた反抗である。ルイ14世時代からフランス革命にかけては、パリやそのほかの都市、また農村部でも、貧者の閉じ込め政策がしだいに強化されていた。貧者を逮捕する光景は都市では日常的にみられ、施設に収容されそうになった貧者がこれに抵抗し、通行人たちが加勢して、警察権力と衝突する場合があった。また、こうした施設や裁判所の管轄の牢獄に収容された者たちを救出するためにこれらを攻撃したり、収容されていた者たちが暴力行為をともないながら脱走する場合も多かった。さらに、軍隊の活動への反抗もここに分類される。志願兵の募集や脱走兵の逮捕、民兵の徴募の際に、派遣された兵士にたいして暴力的に抵抗する場合が多い。また駐屯のためにやってきた軍隊にたいして攻撃が行われる場合もあった。こうした警察や裁判所、軍隊への反発を理由とする蜂起は、1200件以上にのぼった。

こうしてみると、ニコラが「蜂起」として取り上げている行動は、「蜂起」という言葉から通常想起されるものとは異なるかもしれない。「反税運動」や「国家機構への反発」、そして「食糧蜂起」という枠組みで蜂起の中身を示されると、明確な目標が掲げられ、強い意志をもって多くの人々が結集し行動している様を思い浮かべることもあるだろう。しかし、繰り返しになるが、当時は数人で集合しただけでも違法行為とみなされる危険があった。上記で述べた事例は、仮に少人数で行われた突発的な行動であっても、当局側の危機感を十分に引き起こすものであったと考えていいだろう。

また、ここで数え上げられている8500件以上の蜂起の中には、日常的に起こりうる諍いや衝突、小競り合いなどが多数含まれていることもわかる。しかし、これを日常的に頻繁に生じるものとして軽視していいことにはならないだろう。人々の日常生活においては、こうした権力側との衝突が常に起きていたことを、これらの事例から読み取ることができるのであり、そしてこれらは時に規模の大きい蜂起へと発展していくこともあった。日常的な権力側との対峙のなかで、民衆の権力にたいする考え方や「政治意識」が生成したと考えるならば、その重要な局面が日常に数多く潜んでいたことを、ニコラらの共同作業の結果は示しているのである。

4.ニコラの研究における食糧蜂起と女性

ニコラらの研究は、130年間もの長期にわたる時期について、全国を対象とした調査であったため、はじめに画一的な調査票が作成されており、これに基づいて調査が実施されていた。この調査票の項目には、蜂起の発生日時や場所、動機、参加者の人数・職業・年齢、攻撃の方法や対象、裁判所による刑罰の種類などが並んでいるが、そのなかで興味深いのは、蜂起参加者の性別の欄が設けられている点である。性別の項目は選択式になっており、選択肢は、蜂起は男女の参加者から構成されていたのか、男女のうち一つの性別のみの参加だったのか、あるいはその混合だった場合どちらの性別が優勢なのか、子供が含まれていたのかといったようなもので、選択項目が細かく規定されている。

調査の結果、ニコラらが拾い上げた食糧蜂起のうち、約三分の一にあたる400件強で参加者の性別の同定が可能となった。そのうち女性のみが参加している蜂起と、女性が多数をしめた蜂起は合わせて70パーセント以上をしめた。都市に限定すると、その割合は75パーセントにまで上昇する。あくまで食糧蜂起に限定しての数値であるが、きわめて高い割合である。

女性たちは、食糧蜂起において中核となって行動していた。食糧を積んでいた車や船を襲い、穀物を奪うといった直接的行動にでる場合もあれば、数十人から数百人で集団を構成し、列をなして都市の有力者や行政官に、食糧価格が高騰していることを訴えに出ることもあった。こうした行動は、フランス革命期にパリの女性たちが、国王に食糧問題を訴えに出たヴェルサイユ行進を彷彿とさせるものである。この事件をきっかけに、国王も議会もパリに移動することとなり、革命の舞台はヴェルサイユからパリに移った。革命の大きな転換点に女性の運動があったことになる。

これまでも、蜂起研究においては、女性もまた男性と同じく蜂起に参加し重要な役割を果たしたこと、また時にはリーダーになることもあったことが指摘されていた。しかし、このような大規模な調査で参加者の性別について項目がたてられたことにより、女性が蜂起の現場に大勢いたことが数値化して示されることになった。この点は、今後の蜂起研究やジェンダー史研究の進展をうながすものとして、大きな意味があったといえるだろう。

しかし、上記のような研究結果には、あわせて注意が必要だ。18世紀からフランス革命期の民衆運動をジェンダーの視点から研究しているドミニク・ゴディノは、しばしば強調されるように、女性が食糧蜂起の領域のみに活動を制限させていたわけではないと指摘している(Dominique Godineau,” Les femmes dans la France moderne: XVIe-XVIIIe siècle”, Paris, 2015)。

食糧の問題をあたかも女性が本質的に関心があるかのように説明し、そして食糧蜂起の現場にのみ女性の姿を探そうとするのであれば、それは研究者自身のジェンダー観を映しだす思い込みにすぎない可能性がある。ニコラの研究書でも、蜂起参加者の性別について、データが示されて詳細に論じられているのは、多様な動機による蜂起のなかでも、食糧蜂起に関する箇所だけである。ゴディノが主張するように、食糧蜂起に多くの女性が参加していたことは重要な点であるが、それと同時に女性はさまざまな蜂起に参加したことも見逃してはならないことだろう。

それでは、どのような蜂起の現場に女性は存在していたのか。そして蜂起のジェンダー分析とはいかなる方法がありうるのか、これらの点について次に考察していこう。

5.多様な蜂起への女性の参加とジェンダー

実際、ニコラの研究書からは、女性がさまざまな蜂起に参加していたことが浮かび上がってくる。例えば、警察や領主への反抗の現場に男女がともに存在していたことが示され、武装して蜂起に参加した女性の姿も描かれている。そして反税運動に関しても、塩税について定めた王令が密輸行為にたいして男女で刑罰に違いを設けていたことが示されている。同じ違法行為に関与しても、男性のほうが女性よりも刑罰が重かったことは、それ自体として探求に値する問題であるが、もっと単純に、塩の密輸行為に常に女性が関与していたことをうかがわせるものとして、興味深い事例である。

多様な蜂起の現場に女性たちが存在していたことを確認したうえで、問題は蜂起におけるジェンダー、すなわち蜂起において男女に付与された役割とこれをめぐる権力関係がどのようなものであったのかということになるだろう。これは、ニコラも含めて、既存の蜂起研究ではほとんど問題にできていない。

マルティーヌ・ラピエは、18世紀からフランス革命期のプロヴァンス地方の民衆運動とジェンダーの専門家である。彼女は、ニコラの上記の研究プロジェクトにおいて50人以上いた協力者のうちの一人であり、プロヴァンス地方を担当した。彼女は、ニコラの調査票には性別を記入する欄はあったものの、人数が特定されただけで、蜂起における女性と男性の行動の違いが問題にできていないと批判している。(Martine Lapied, ”L’engagement politique des femmes dans le sud-est de la France de l’Ancien Régime à la Révolution”, Aix-en-Provence, 2019)。

先にみたゴディノによれば、蜂起における女性の行動は、特に蜂起の最初の段階で、重要なものであったという。共同体にとっての外部者の侵入が、蜂起のきっかけとなることは多い。それは先に反税運動や食糧蜂起、また国家機構への反発を理由とした蜂起でみたとおりである。徴税官、食糧を持ち出そうとする商人や官吏、警察や裁判所の役人、軍隊の到着は、共同体に緊張をもたらした。こうした共同体の異変に、女性たちは素早く気が付き、早鐘を打ち、隣人にそして家族に知らせに走った。共同体の監視や情報の収集、そして伝達を女性たちが担ったことは、多くの蜂起についての史料が語っているところである。そして、蜂起行動へとけしかける叫び声が、女性たちによって発せられたことについても、目撃証言は多い。

しかし、蜂起が拡大していくなかで、女性たちは先頭に立つことをやめて退いていくという。蜂起の組織化がはじまると、女性の姿がみえなくなることを、ゴディノは指摘している。また、ニコラも食糧蜂起のリーダーは誰だったのかという問いへの回答のなかで、女性の姿が史料に表出しにくいことを指摘しながら、男性にその役回りを奪われたのかもしれないとしている。どのような理由で、女性たちは集団的な行動から大規模な蜂起に発展していくなかで、姿がみえなくなるのだろうか。史料的な制約は大きいが、この蜂起における男女の行動の違いとその非対称性は、今後の蜂起研究において分析が必要な点の一つだろう。

また、18世紀からフランス革命期にかけての蜂起研究にかかわる領域として、近年、暴力が介在する社会的行為に女性も同じく参加していたことに、注目が集まるようになっていることも指摘しておきたい。先ほど言及したニコラの研究の協力者であったラピエを中心として、エクス=マルセイユ大学の研究グループは、これまでタブー視されてきた女性と暴力の関係について積極的に研究を進めている。民衆運動研究とジェンダー史研究の交差のなかで、暴力をとおした女性の政治的主体性について、刺激的な議論が展開されている。その問題提起は、蜂起やフランス革命にたいする研究者自身の視点のあり方にも及んでおり、これまでの研究が想定してきた「民衆」という枠組みについて再考がうながされているといえるだろう。多くの研究成果が、この研究チームから公表されてきており、今後の蜂起研究やフランス革命研究は、ジェンダー的な視点を取り入れて大きく変化していく可能性がある。

おわりに

以上でみてきたように、ニコラらの研究は、これまでの蜂起研究とは異なり、一見突発的で小規模なものとして軽視されがちな、権力側との衝突を「蜂起」として拾い上げ、これによって平穏で統治が安定していたと考えられていた18世紀という時代を、別のかたちで理解することをうながした。人々の日常は、こうした統治しようとする権力側との闘争や、権力側の支配からすり抜け逃れる行為に満ちていた。

こうしたニコラらの研究は、女性史やジェンダー史を専門とする研究者にも、基本的には好意的に迎えれている。歴史のなかでその声を聞くことが難しい人々の姿をみていこうとするニコラの姿勢は、女性史やジェンダー史とも相通じるところがあるからだ。

しかし、すでにみてきたように、ニコラの研究では、蜂起に女性がどのようにかかわったのかという点において、食糧蜂起への参加が強調されている。女性が食糧蜂起に限らず多様な蜂起や政治運動に関与したことや、蜂起の展開過程に垣間見られるジェンダー的な権力関係については、研究の課題が多く残されている状況だ。ニコラのように、民衆運動研究が権力と対峙する民衆の姿に焦点をあて、これを明らかにしようとするのであれば、その「民衆」のなかで作用するさまざまな権力のあり方も、ジェンダーの視点を組み込んで議論するべきだろう。ゴディノが指摘しているように、男女がともに政治的場や蜂起の現場に居合わせたとしても、それは男女が平等であったことを意味しているわけではない。権力と対峙する「民衆」の間の権力関係をふまえて、はじめて18世紀の権力構造は問題にできるだろう。

また、ラピエやその研究グループが注目しているように、女性の暴力行為や蜂起への参加をとおした政治実践は、革命前のアンシアン・レジーム期にすでに存在していたことも確認しておくべき重要な点である。1789年にフランス革命が開始され、「人権宣言」が出たことによって、女性の政治運動がはじまったわけではない。オランプ・ド・グージュは「人権宣言」を批判する「女権宣言」を1791年に発表したが、彼女はこれをどうして構想しえたのか。また、革命期に女性の政治活動が活発化したのは、どのような経緯によるものなのか。こうした問題は、アンシアン・レジーム期の女性の政治実践の存在を抜きにして語ることはできないだろう。

18世紀フランス社会を民衆の視点でみていくと、「絶対王政」とよばれた時代が、騒擾や蜂起が多発した、異議申し立ての時代として浮かび上がってくる。王政とこれに基づく社会のあり方は、フランス革命で突如問題にされたわけではなく、その前の時代における人々の日常生活における権力側との軋轢と衝突のなかで、育まれたものと考えることができるだろう。「絶対王政」を再考するとき、フランス革命の姿もまた新たな様相を帯びてくることになる。

〔著者紹介〕

仲松優子(北海学園大学人文学部教授)

主要著書:『アンシアン・レジーム期フランスの権力秩序―蜂起をめぐる地域社会と王権―』有志舎、2017年。

詳しくはこちら。