メキシコシティ郊外の片隅に「生きる」マルクス

“un Marx” que sobrevive en el rincón del periférico de la Ciudad de Mexico

中田英樹(社会理論・動態研究所所員)

(2019年11月21日 掲載)

2019 年3 月某日。メキシコシティ郊外片隅の貧しいコロニー(小規模の居住区)にて。夜10 時、ボロボロの中国製160cc のバイクを二人乗りして、ヘルメットももちろん被らず、ゆっくりと夜風に吹かれながら、筆者は間借りしているピザ屋の家へと送ってもらっていた。

兄弟の暮らす貧困居住区の夜

運転していたのは筆者の調査に協力してくれているボクサー。割れたマフラーからの爆音よりもさらに大きな声で私にこう叫んだ──「ヒデキぃ、ヘラルド(彼の弟)、どうだった? オモシレー奴だろ?。あいつは本当に本が好きなんだ。だからあんな難しい考えを怒濤のごとくいつも話すんだぜ。でもな、ヒデキ、オレは残念ながら勉強や読書は嫌いだが、ヤツが本から学んでいることを、オレはストリートで学んでいる。そうおもってるんだ」──街灯もまばらな薄暗い通りは、酒だかシンナーだかクスリだか何でもいいが完全に「ラリった」ヤツ以外は誰もいない未舗装の道路。乾季なので泥質の土はカチカチに固まって穴ぼこだらけ。さながらマウンテンバイクの競技会場のごとく、返答しようものなら舌を噛みそうなくらいである。

「ピエロっち Payasito」──そんな愛くるしいリングネームを持つ彼、Payasito Olguin(27 歳)は、世界ボクシング協会(WBC)傘下のメキシコ・ボクシング協会(FMB)が運営する団体(FECOMBOX)の、元国内バンタム級チャンピオンである。とまれ彼はそのすぐ後に、世界の頂点を目指すべく王者の座を放棄し、「今度は世界を取る」とカナダへ向かった経歴を持つ。それから10 年近く経つ今でも、そこいらでのボクシングのイベント試合では、ほぼほぼ「大トリ」だ。FMB のお偉いさんや、年配のボクシング関係者も、彼が試合会場に現れると向こうから「まだ元気にやってんだな」「あのときのあの試合はよかったな」と声をかけてくる。27 歳と、ボクサーとしてはかろうじてまだ「旬」の最成熟期だ。

そんな「ピエロっち」だが、その半生は必死で藻掻く貧乏とのたたかいであった。さながら映画『ロッキー』のように。

彼はメキシコシティ中心部の通称「セントロ」ではなく、「セントロ」の人たちでも「あそこは危ねーぞ。気ぃつけろや」という、東にかなり外れた外縁都市チマルワカン(Chimalhuacán)の貧しい家庭に生まれ育った。だから彼は幼少期から、学校に行きつつも、学校の外ではいつも彼は父親の生業を手伝っていた。ピエロになって。物心がついた頃から大通りの交差点にてピエロに扮してジャグリングすることを父から教わり、父と一緒に赤信号で止まっている車相手にチップを稼いで暮らしていた。彼は言う。「働いていた交差点の角には、サッカーのグラウンドがあったんだ。いっつも(学校の)級友たちが遊んでるのを尻目にみてたなぁ」。

やがては、同じようにジャグリングをして稼ぐライバルが多すぎるということで、ウリ二つの三男(ボクサーの彼は長男)と一緒に全身を銀粉で縫って、大交差点に突如現れる宇宙人さながらの格好でジャグリングをやったり、ピエロの化粧をして土日祝日では公園やイベント会場の周りに出かけ、風の強い2 月や3 月は幼児向けのシャボン玉セット、年末には灯籠を空に飛ばすランタン(天燈)、クリスマスシーズンにはバラの花、といった季節モノを売り歩いたり、また、同じくピエロに扮して市内バスに乗り込み、次の停留所までに「ネタ」満載のショートトークをやってチップを稼ぐ。このように彼の生きる場は常にストリートにあった。国内チャンプになった今でもそれは同じだ。試合前日の計量を控え、吐く唾すらもないくらい喉が渇くなか、朝から夜9 時頃まで、ストリートの大交差点でジャグリングをする。

市バスや地下鉄の車内、停留所や階段口、レストランの入り口、何かのイベントでの人集り──彼がいったんボクシングから離れれば、こうした彼ら彼女らこそが、彼の毎日の大切な友人や同志となる。元チャンピオンとて、決してガレージに外車が何台もある豪邸に暮らしているわけではない。

*

日本でも「メキシコ」という国名くらいは誰も聞いたことくらいはあろうが、首都のメキシコシティと聞けば、「危ない」「ドラッグが蔓延」あるいは「テキーラとラテンの踊り」といったイメージが連想されるくらいだろう。だからここで少し、この大都会について知っておいてもらいたい点を書いておきたい。

ラテンアメリカ最大級のメキシコシティといえば、多くの場合それは、メキシコ州(東京都?)のメキシコ市(都内23 区?)「セントロ」(注 1)のことを指す。本稿でも「セントロ」としよう。いくつもの観光名所。至る所にあるコンビニ。12 万人を収容するという巨大サッカースタジアム「アステカ」。学生数が30 万人にも達しようかという、アメリカ大陸最大級の「メキシコ国立自治大学(UNAM)」。1968 年、「トラテロルコの夜」虐殺事件の起きた「三文化広場(La Plaza de Tres Culturas)」──観光業界・学界・政治経済圏・歴史的に語り継がれる場──いずれもがこのセントロにある。

(注1)正確に言えばかつてはDF:Distrito Federal、連邦直轄区。今ではCDMX:La Ciudad de México と改名。メキシコ州のなかでも連邦政府の直轄区である。よってセントロは、正式名称で言えば「メキシコ合衆国 United States of Mexico」「メキシコ州 Estado de Mexico」「メキシコ市 La Ciudad de Mexico」となる。本稿では文脈での意味合いに色合いを持たせるよう「セントロ」とした。本稿の舞台はチマルワカン市というメキシコ州だがこのDF 内ではない。筆者の抱くイメージとしては、東京23 区とその外の各市町村といったものである。

だがもはや何もかもが「満杯」になったこのセントロの社会空間は、郊外へとこの数十年間、著しく膨張してきた。かつてセントロにあった高級お買い物・御食事・娯楽地帯「ソナ・ロッサ」は、郊外の高級地区に建てられた“ここは幕張メッセか”と思わせるような巨大なショッピングモールへその地位を譲り、官僚や議員などの暮らすセントロの高級コロニーも、いまではとっくに高騰し尽くして空き物件もなく、郊外にビバリーヒルズのような高級住宅エリアが形成されている。

だがもっと重要なのはその逆だ。セントロ内部では抱え込めなくなった膨張する中・下層階級の人口対策として、行政はセントロ郊外に、多くの新興居住区を「設立」した。「設立」と「 」をつけたのは、碁盤の目のような道路網を設置し、コミュニティの場としての公園を設け、上下水道やガスや電気といったインフラを整備する気など全くなさげな、「とにかく地ベタを設けてそこに放り込もう」という程度の意識で「設置」されたとしか思えない「新興住宅地」だからだ。

現在、メキシコシティ・セントロの東部で言えば、ネツァ(Nezahualcóyotl)がよく知られている。さらにそこから同じことを繰り返し、チャルコ(Chalco)、そして筆者がこの文章を今書いているチマルワカン(Chimalhuacán)といった市(municipio)が、こうしたエリアとしてしばしば言及される。本稿では、メキシコ「セントロ」から東部のこうした地域への膨張について、その歴史を簡単に説明しておく必要があろう。

*

一般的に、そして筆者もまた、日本での大学の授業などでしばしばメキシコシティに言及する際には、「ほぼ東京レベルの大都市だ」とまずは切り出す。あるいは「ブエノスアイレスやブラジルのサン・パウロと肩を並べるラテンアメリカ最大級だ」、と。人口はおよそ2000 万人、セントロには地下鉄網が入り組み、築地市場に行けば海産物なら何でもあるだろうと思うのと同じく、セントロの巨大露店市場に行けば、DVDやブランド・アクセサリーや衣服といった、あらゆるモノ(のコピー商品)が手に入る。インターネット通販が当たり前になるまでの「東京に行けば何でも揃う」は、このメキシコシティでも同様だった。

この大都市メキシコシティをもっと歴史を遡っていえば、スペインの植民地になる以前ではテクスココ(Texcoco)湖の地図で言う左下の隅っこの隅っこのごく一部でしかなかったことは重要である。かつては12 万ヘクタールをも有していたテクスココ湖は、琵琶湖(7 万ヘクタール弱)の倍近い広さを有し、大都市メキシコシティとてこの巨大湖南西のちょっとした「入り江」を埋め立てたに過ぎない。だからメキシコシティの北東に向かう郊外には、あまりにもの広大な湖(やがて水位が下がり始めた時代でも、乾季であれ泥沼地帯でしかない土地)が広がっていた。それゆえにメキシコ州は地盤が緩く、1985 年の大地震の際にも震源地から約350 キロメートル離れてたとはいえ、地盤が液状化し大惨事となった。

こうした地形的な特徴を有するがゆえに、20 世紀も後になるにつれ、メキシコシティはその内部に数多の人口を抱えきれなくなったとき、行政の取った対策はあまりにも明白で簡単なものだった──「ならば周りの泥沼地帯にもう少し土を足して埋め立て地帯を作ればいいだろう」。

こうして東部にはまずネツァ(Nezahualcóyotl)がセントロ郊外に作られた。たくさんの暮らす地を求める貧困層が流入。観光客などはまず行かない(もっと端的な点は、ほとんど中国人がいない)、「よそ者」はまず疑われるか襲われても「事件」にすらならない、こうした近郊周縁都市が次々に現れては増大し、さらにその周辺へと、と、メキシコシティはセントロから増殖を繰り返してきたのである。

こうした、植民期ではなく20 世紀の近代化の時代において新たに現出した都市空間は、ラテンアメリカの場合、すぐにわかる。街の中心がないのだ。多くのラテンアメリカの国の「新興住宅エリア」ではない植民期からの街は、必ず中心部にカトリックの教会があり、中央広場があり、そこから「一番街」「二番街」・「一番通り」「二番通り」と広がっていく。ネツァやチマルワカンもそういった街並みではない。特にどこが中心なのかもわからない。

「チマーリ(Chimali)」という何をモデルにしたのかわからない真っ赤な巨大ロボット(上部に展望台を備える)が一応のチマルワカンのシンボルである。とまれ、これを囲んだ一帯こそに、最も都市中心部の機能が集約されているわけではない。何らかの都市計画をベースに作られた街ではない端的な証拠である。

*

筆者はこのチマルワカンの住宅街に埋もれた一軒のピザ屋に間借りしながら、2019 年2月上旬、日本でのとある共同研究プロジェクトの一メンバーとして作業を開始した。住民相手にアンケートを採ったりしながらも、「さてこのピザ屋にいながらにして誰の面白い人間模様を描いてみようか」──虎視眈々と毎日、ピザ屋に食べに来る常連相手に世間話などしながら「網を張って待っていた」。

そんななか、冒頭のボクサーが、ある夜、訪ねてきた。このピザ屋を経営する老夫婦の義理の孫息子だと紹介された。その訪ねてきたボクサーにも、アンケート調査への協力を頼んでみた。快諾してくれた。順に質問票に沿ってインタビューしていく。宗教は?今の家は賃貸?──そして職業は?

「ピエロだ」。彼はそう答えた。「?」──すると彼は、首をかしげる筆者をほったらかしてスマートフォンを何やらいじりだした。「ほら、」と彼はYou Tube にある、三本の動画を立て続けに筆者に見せた。

一本目は、バスのなかで彼がピエロの格好をして「ショートトーク」をしてチップを稼いでいる動画だった(注2) ──筆者の胸中は、「あぁ、筆者も乗車中によく遭遇していた貧困層の若者なんだな」。二本目は、全身銀粉に塗って、メキシコ人のYou Tuber「ブーちゃんのラジオ(Puerco Radio)」のインタビューを受けている動画だった(注3) 。横にはほとんど彼のクローンか?と思いそうなウリ二つの弟が同じく銀色の「宇宙人」と化してインタビューに応じていた──「ほぉ。結構オモシロイな」──筆者は少し食いついた。そして三本目。全国ネットの地上波でのスポーツ中継で、残念ながら負けてしまったらしいが、大ホールでフラッシュが降り注ぐなか、彼はプレスのインタビューに応じていた(注4) 。

筆者には同一人物には見えなかった。

↓(注2) “Antonio el payasito olguin(2019年11月17日閲覧)

↓(注3)インタビューを受けている右側が「ピエロっち」、左側がマルキストのヘラルド:“Espejo y reflejo, expresión de la calle,” YouTuber Puerco Radio(2019年11月5日閲覧)

↓(注4) “Antonio Payasito Olguín lamenta derrota”(2019年11月5日閲覧)Oscar Alejandro のYou Tube に投稿された動画。彼は、「ピエロっち」のプロモーターであるNoches de Box de LC Promotions 事務所に所属し、彼のボクシングに関する動画や、試合の宣伝を担当している。Somos de Box de Nocaut は、そのOscar Alejandro のYou Tuberとしての名前である。

*

初めて出会ったそのピザ屋で、筆者は改めて彼の家を訪ねさせてもらう承諾を乞うた。まったく言葉で説明できないが、「絶対に何かある」との直感を確信したからだ。数日後、筆者が彼の自宅を訪れた際、彼は自宅敷地内に作ったボクシングジムを案内してくれた。リングまでもが完全自家製である。サンドバッグやボクシングボールなど、一通り揃えられたトレーニング用具は、どれも知り合いのジムからのお下がりで、年季の入ったものばかりであった。彼自身が先生となって近所の人たち相手に開いているボクシング教室がそこで開かれているので、夜には煌々と電気が輝き、貧素な街灯の微かな薄明るさに埋もれた家々に一際目立って輝くお城のようである。とはいえ、この地区のすべての道路が未舗装であることを忘れてはならない。立ちこめる砂煙に乾季特有の強風は、毎日リングを土俵さながら砂塗れに変える。だから彼の家屋に関する最優先事項は、6歳の愛娘を「オレは貧乏に育ったが、彼女には何一つ不自由な思いをさせない」と(かなり高額の私立幼稚園に通わせるなど)幸せになるよう育てること。そして、とにかくもちゃんとコンクリの壁で囲われたジムを作りたいということだった。

日も陰るころ、生徒たちが集まりはじめた。そしてジムが閉店する午後10 時までの間、筆者は初めて間近に見る(セミプロであろうが)生のボクシング(スパーリング)に見入っていた。そんななか、おそらくは初めてなのだろうか、「アジア系(チーノ)ガイジン」を捕まえて質問を自由に浴びせられる機会を得たためか、「ピエロっち」からの指導を終えた生徒たちはたちまち筆者を囲みだし、例のもうとっくにウンザリを通り越して慣れっこになった質問の連射しはじめた。

「日本とメキシコ、どっちがいいと思う?」。「ジャッキーチェンは知り合いか?」、そして「メキシコのおねーちゃんと日本のおねーちゃん、どっちが好きだ?」。この最後の質問をしたのは、どっから見てもボクシングとの関係など皆無であろう100キロ近い「ピエロっち」(長男)の弟(次男)だった。

そんななか、質問を繰り返す生徒たちの輪の外に、パーカーの帽子を深く被り、そしてその陰になった顔から鋭く筆者を見つめている青年がいた。「ピエロっち」に次いでの三男、ヘラルドであった。ヘラルドは、「そういう質問は漠然過ぎる。答えることなんてできない。もっと絞って質問しなきゃ。だろ?ヒデキ?」、と弟を後ろに引っ張りやって割り込んできた。「よくぞ言ってくれた!」──そう思った瞬間、彼は口を開いた「で、だ。オレも聞きたいことがあるんだけど」(…オマエも一緒か!)「日本とメキシコを比べて…」(…でた!!)──だがしかし、その次に彼が問うた質問はこうだった。

「どっちが新自由主義(ネオリベラリズム)、キツい?」。

とっさに筆者は、質問する若者らに対して完全に上から目線で会話していたことを自省した。最後列、遠くから放たれた完璧なロングシュートだった。

言葉に詰まる筆者に彼はこう畳み掛けた「オマエの宗教は何だ?」──「ブディスモ(仏教)だが・・・」──「そうか。オレはマルキスモ(マルクス主義者)だ」。「フーコーも好きだがグラムシはやっぱいいな」。一気に筆者の心拍数は上がった。一瞬、筆者はどこのどうした空間で誰と話しているのかがわからなくなった。

筆者にはものの数分、そのあと話を続けただけのつもりだが、おそらく十数分は話したか。時計はもはや11 時近くを指していた。もう「ピエロっち」は筆者を、義理の祖父母の家(ピザ屋)に無事送らなければならない。早急に「ちょっと個人的にゆっくり話さないか」とヘラルドに再会を願い、数日後に会う約束をした。

フィールドワークの醍醐味だといっていい。こっちが観察するつもりで、対象を分析し、分類し、カテゴライズするつもりが、用意した枠組みは瞬間にして木っ端微塵となった。ここからだ。「参与観察者」として出向いて現場に潜入した側こそが、対象に測られていることに気付き、狼狽える──どこへこの現地調査は向かうのか。こここそが、頭から煙が出るくらい考えるべき局面である。

これ以降の調査では、まったく日本から準備して持ち込んだいかなる解釈などは全部ゴミ箱行きだ。残された限られた日数で、何を最低拾っておくべきか。何を押さえておくべきか。筆者にとって完全に行き先のわからない、ただひとつ、それが知的興奮に満ちたものであるとの直感的な確信だけを抱いて、筆者は渋々「ピエロっち」のバイクのタンデムシートに座り、ピザ屋への帰途についた。

冒頭での「ピエロっち」の筆者への発言は、そのときのものである。

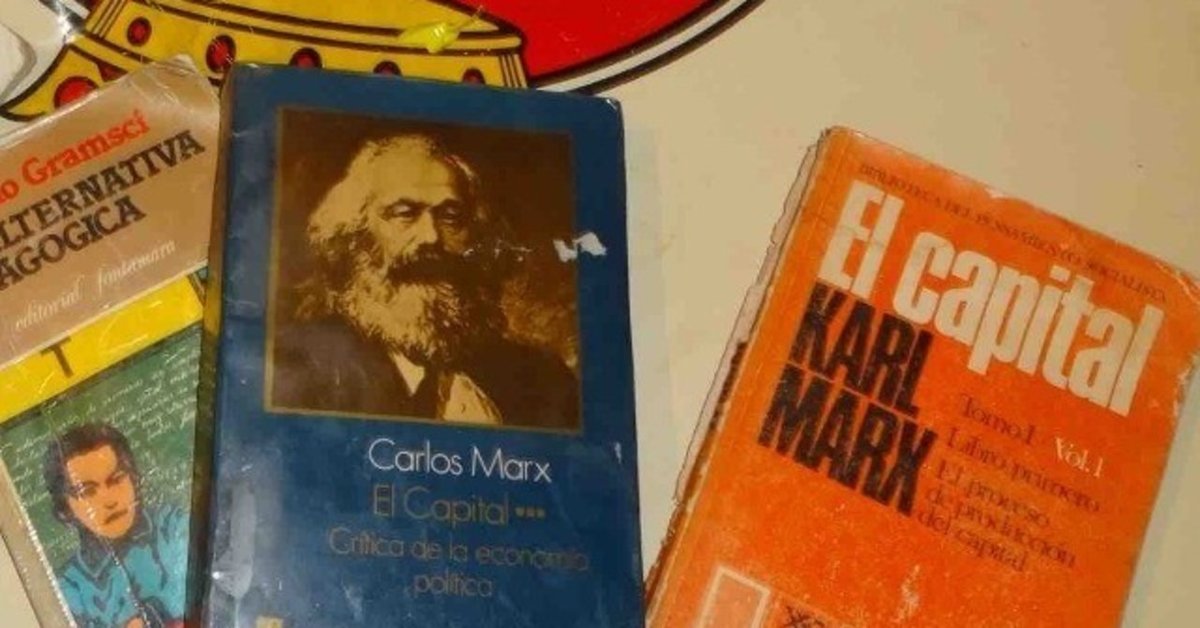

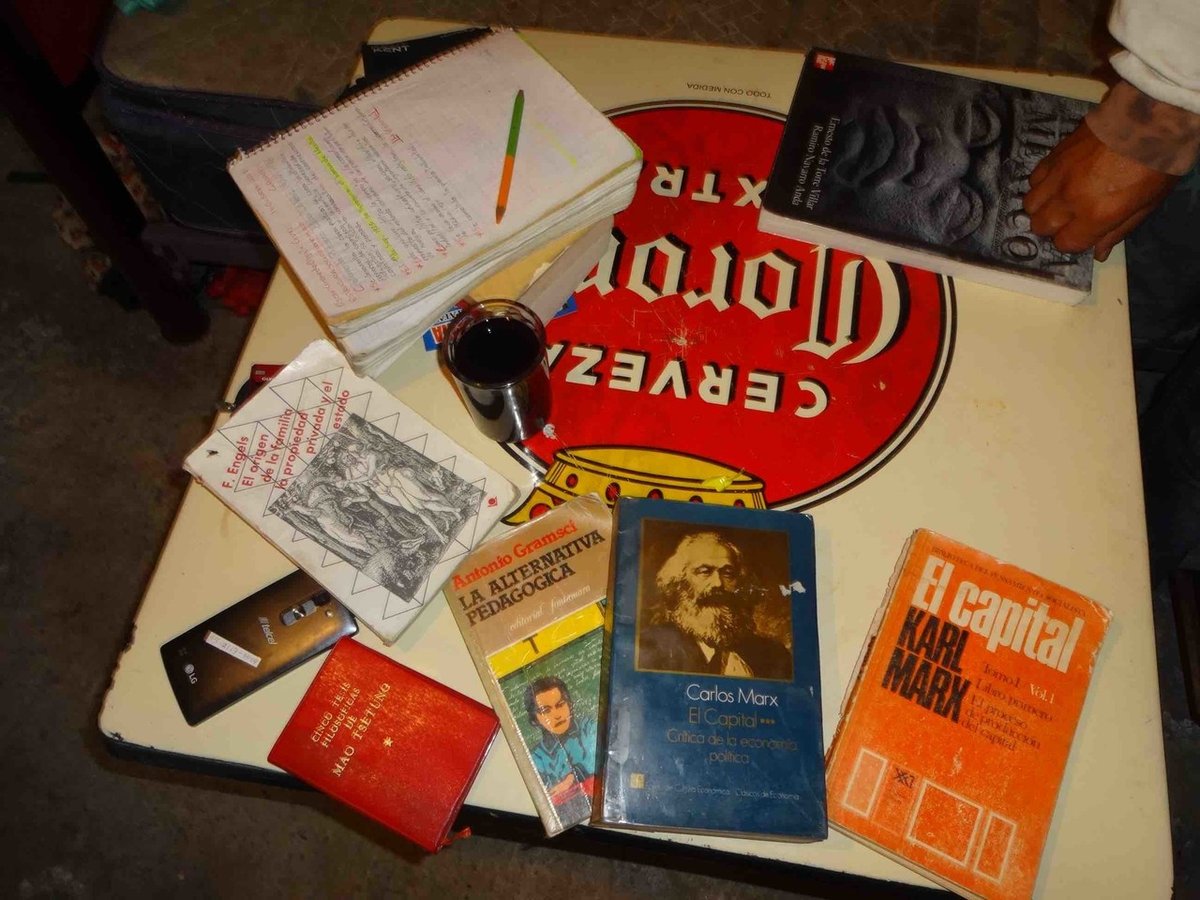

その数日後、筆者は「ピエロっち」の弟ヘラルドの家を訪れた。土埃だらけの1KDすべてを兼ねた小さな部屋には、本棚がひとつあり、彼はそこから数冊の本を取り出して小さな食卓に並べた。戦前の資料のように埃まみれの頁を繰れば、いろいろな筆記具で、いろいろな色で、アンダーラインや注記が回殴り込まれていた。何度も何度も読み返したことだろう。

ヘラルドの大切な蔵書

とりわけ筆者に印象深く映った点は、「マルクスをより深く知るためにマルクスを勉強する」のではなく「マルクスが、どれくらい自分が今生きている世界のパースペクティブを、新しい角度から捉え直させてくれるか」──つまりヘラルドにおいて「マルクスの勉強」がまったく自己目的化していないことであった。だが彼がかくも熱心にマルクスを読む理由を筆者は早く「理解」したくて仕方がなかった。そうして2時間ほどがあっという間に過ぎた。

彼もまた、ジャグリングしたりピエロになったりして稼いだチップが唯一の収入手段であったし、いまもある。稼ぐお金はすべてコインだ。そんな稼ぎのなかから彼は少しずつ古本屋でマルクスやグラムシ、メキシコの社会運動や政治闘争の歴史の本を購入してきた。ヘラルドにとっての優先事項は、水道の蛇口もない自宅の居住環境を改善することよりも、マルクスの残した「学的遺産」を軀の中へと、もっともっと取り込むことにあるようだった。

だから彼がマルクスを読むのは、「経済的貧乏」を解消するためではない。ましてや「地域住民の啓蒙者になる」ことでもなければ、「政治的なリーダー」になることでもない。入り口のある側面以外の部屋の三面には一面にしか窓はなく、昼間でも薄暗いところで、「じつは彼は余りピエロになったりとかして小銭を稼ぐのは好きではないようだ。それよりも本が好きなんだろうな」と兄の「ピエロっち」がいうように、黙々とマルクスを読む。

隣人たちをオルグするためではないが、とにかく立ち話になればマルクスについて喋りまくり、筆者が彼の家を去る時にも、偶然出会って挨拶した三軒隣のおばちゃんは「そうよ。いつも彼からはマルクスがどうのこうのと言われるけど私にはさっぱり。ハハハ」と言われ、彼はそれを嘆くことはなく、少し熱くなった自分を照れるように「ハハハ」と笑って返した。

彼は、自らの置かれる現状を、そしてその現状に至る半生を、そしてその現状へと導いたメキシコの近代史を、なんとか批判的に捉え直すための糸口を、マルクスの遺したテキストのなかから見つけ出そうと藻掻いているようだった。だが筆者には、彼の向学心がどこから来て何に向けているのかがまったく腑に落ちなかった──結局、彼を描くための具体的な文脈が何ひとつ見つからないまま、筆者はタイムリミットで帰国した。

*

帰国した筆者が、日本で春学期の授業を終えて再び彼の家を訪れたとき、彼のなかに「着床」していたマルクスは「進行」し、方々へと「転移」していた。ヘラルド自身の胎内に根ざしたマルクスについて張り巡らされた思考は、がん細胞のように、より伸び伸びと増殖できる場へ彼を連れて行っていた──近所のいわば「市民学校」に、彼は通うようになっていたのだ。それも少し変わった「(口頭)契約」方法で。

その学校は制度的に認可はされていない。つまりは、卒業したとしてもリレキショにはいわゆる日本でいう「一条校」卒業として書くことはできない。だから例えば高校の部に入学したいと思っても、小・中学校の卒業証明書はいらない。

誰でも誰かお金を持っている人や機関、あるいは未使用未開梱の地に貧しい建物を経てて、自称「〇〇大学」と名乗っているだけである。

教育学や心理学、哲学や社会運動論──次回の授業で何をやるかは学生たちが決める。そしてどこかの「正式」な教官に打診する。もちろん教官もボランティアで、学生らが出せるだけのチップ(謝金)をだす。

「そんなことがまかり通るのか」──このように筆者は日本で何度か言われたことがあるが、まかり通っているんです。この筆者が調査していた同じ場所で同じような調査をしてきたメキシコ人研究者が日本に留学しに来ているが、彼は「どのように書いても絶対日本では理解されないぜ」。

したがって本論で言いたいことだけをシンプルに述べたい。

この「市民学校」に通っている学生は、そこを卒業したという「学歴」がほしいのでは決してない。たんにその日、その場で教官の話す「知」そのものが欲しくてきているのである。

前回の筆者の自宅訪問時には、「彼〔ピエロっちの弟〕はそうよ。いつもマルクスとか言っているけどわたしはあまり興味ないの」と言っていた結婚したばかりの奥さんもまた、同様の「契約」をその学校と交わして通っているという。

このヘラルドの家を訪ね、いろいろ質問をした後、筆者は彼から突然「6 時から大学に行くが一緒に来るか?」と誘われた。「そんな学校側の許可も取らずに飛び入りしていいのだろうか」「いくらかは謝金というか、お金を払った方がいいかな」──そんなことを考えながらも、もちろん筆者はその誘いに飛びついた。

授業は政治学だった。6 時に教授が来たときには、生徒は約15 人。20 歳代の若い女性から、それこそマルクスそっくりの髭モジャのおじいちゃん。日に焼けまくったガリガリの僻地農村の農家のおじいちゃんのような容姿の男性。そして(授業終わりに教授が、日本人の筆者が参加したことに引っかけて「今日は非常に多文化な構成でユニークだった」と言ったことで解ったのだが)オアハカ州出身の50 歳代くらいの先住民女性、ソチミルコという世界遺産にもなってる地のアステカ系の先住民の血を引く70 歳代の老人男性など、「社会に開かれた大学」や「住民こそもまた主人公であるような大学」といった、(大学とその大学の位置する地域の)どちらからどちらへ開かれたのかすらもわからない、「とかくもそこにそういう場がある」としか言いようのない、地域社会にフルオープンのままに埋もれた「学びの場」が、確かにそこには在った。何度も自分の携帯に電話がかかってこようがブチ切って先生に耳を傾けノートを取り、あちこちでSNS のアプリ、Whats up がメッセージを受け取ったとのアラートが鳴り響き、ある若い女性はかかってきた電話に「だからいま授業中だって言ってんでしょ!」と怒ったように囁き──この辺がラテンアメリカなのか。誰もマナーモードにすらしていない──ながら授業に「積極的に参加」していた。「授業への出席率ではなく授業への積極的な参加度」や「アクティブ・ラーニング」なんて大学側からいう必要などまったくない。

先生が誰かを指名するわけでもなく、少しでも先生が「では?」と問えば、我先にと意見が飛び交う──そのように居て本当に楽しく刺激的な時の経つ知的空間であった。パワーポイントのプロジェクターが無いどころか、黒板の緑の塗料も剥げているその教室で。

この日の調査日記を付けている時でも筆者は、ヘラルドのマルクスへの知的欲求がどこから湧いて、何へ向かおうとしているのかがわからなかった。革命心を露わに、権力家や富豪のやりたい放題に怒りが煮えたぎっている様子もない。ものすごく静かだ。不気味なほどに。だが逆に、現状に諦めてシニカルにこの末期金融資本主義システム、あるいはグローバル化し新自由主義に満ちた同時代を嘆き諦めているのでもない(当然だ。でないと彼は『資本論』を手に取ることはないだろう)。

とにかくも、彼のなかに一度着床した「マルクスの知識」は増殖し続けているのは間違いない。そして考えれば考えるほど、その彼の胎内で増殖する「マルクスの知識」の運動は、もはや彼の制動可能圏域内に収まってはいないように思えた。彼の漏らした一言がある。筆者が、「もしこの先、オマエがマルクスをもっと読んでもオマエの生きる場に結びつけられなくなったとき、オマエはもうマルクスを読むことをやめるのだろうか。他の役に立つ誰かを探すのだろうか」と問うた時だ。初めて筆者と彼との対話のなかで、彼は苦虫を噛み潰したような顔をして「難しい、いい質問だ」といいながら筆者にこう言った──「いや、それはない。他の誰かに入れ込んだとしても、そこから源を手繰ればまたマルクスへと行き着くだろうから」──彼が思わずもがな出逢い、胎内に取り込んだ「マルクスの知識」は、その自らが増殖する運動において、彼はもはや「疎外」されているかのようにみえる。彼の「マルクスに関する造詣」たる「高尚」な学的知識の増殖運動は、“インテリの家に生まれた子は、その親のインテリをやはり受け継いでインテリとなる”といったような、限定化され閉鎖的な運動では決してない。投獄された者をしてその者が死に至るまで、彼をしてその獄中にて自身の胎内に取り込まれたマルクスに基づいて世界を「眺め」させ、ノートを書き倒させたように。あるいはドイツにいながらユダヤ人ゆえに迫りくる危機に呼応して亡命しながらも、その者をしてその者が孕み込んだ「マルクスの知識」を亡命人生のなか、同時代を凝視させながら、歴史を理性が整理するあり方を批判的に再検討させるべく活用させ、数々の歴史哲学に関する決定的に独異なテーゼを残させたように。

21世紀の現在、新自由主義(北米自由貿易協定 NAFTA)によってボロボロになったメトロポリタン、メキシコシティの片隅においても、やはりその「マルクスの知識」は、名も無きこの青年に受け継がれる。ますます熾烈化し、グローバル化する新自由主義の現在社会において、そうした社会の特権を享受し「心地よく」「平和に」毎日を暮らす者たちの仕切る場を、この青年に染みついた「マルクスの知識」は、彼をして対象化させ、分析させる。

幼少期から、そうした場で揉みくちゃにされ、矛盾を一手に背負わされつつ、毎日交差点に立ち、高級車の窓を叩いてきたこの青年は、経済社会を支配する者たちが、次の世代のなかでその者たちに靡く者へと「既得特権」を受け継がせている「カラクリ」を見抜くのだ。社会の利便を享受できる者たちが、その立場をアタリマエの帰結として生きていることが、国籍や人種、出自の家庭などといった「既得」の上に往々にして成立していることを。

*

「ピエロっち」に出会って初めて彼の試合前日の計量に同行させてもらった時だ。計量にパスした彼に続いて、翌日の対戦相手は2 キロもオーバーしていた。この時点で「ピエロっち」には、翌日試合をせずに勝ちを捥ぎ取る権利が発生する。大勢のメディアの前で対戦相手の重量「56 キロぉ〜!!!」(バンタム級の上限は54キロ)とコミッショナーが叫んだ時、先に計量をパスし、メディアからの写真撮影を終えてその場を去ろうと背を向けていた彼は振り返り、苦虫を噛み潰したような顔をした。帰途に筆者が「ピエロっち」に、あの瞬間の胸中を聞けば「やめてくれやぁ〜、てめぇ」だったと言う。筆者はボクシングには完全にド素人だが、彼いわく2 キロの差のパンチは全然重さが違うという。「ならなぜやめなかったのだ」と問うたのだが、「さぁ・・・お金も余計に貰えるしなぁ」とまったく胸中になさげな理由を付けた(計量をパスした側が「やる」と言えば、オーバーした側はかなりの「罰金」を対戦相手に払いながら「無かったこと」にして試合をすることができる)。

上で述べたように、「ピエロっち」は派手なパフォーマンスをすることもなければ、威嚇的なタトゥーを入れることもない。ご高齢のボクシング関係者のお偉いさんの多くが、こうした「正統派」の極めて紳士的な彼へ声をかけに近寄る。礼儀も正しく寡黙な彼はサウスポー。つまり多くの右利きのボクサーとは逆にボディ・ブローのダメージが最も大きい肝臓を前に曝け出す。その上での2 キロのアドバンテージに目を瞑っての対戦への了承であった。

「打たれるだろうなぁ」──声が擦れるくらい水分を絶っていた彼が、少しずつ水を飲み、ようやく舌が回るようになった帰途の最中、「やれやれ」といったように、そう呟いた。でも彼はこう続ける──「でもオレはサウスポーだし相手は嫌がるだろう。そしてオレは打たれ強い。とにかく負ける理由が見つからない」──年齢的にももう、指導者としてボクシング界に関わることが射程に入ってくる年齢である。もはや彼は十分有名だ。ジムを開いても生徒は集まるだろう。指導者としての資格は必要だが、元国内チャンピオンなら容易なはずだ。でも彼は2 キロのディス・アドヴァンテージを「無いこと」にして、リングに上がる選択肢を選んだ。娘や妻や親族の目の前でコテンパンにやられる様を見せる可能性は、極めて高いのに。

高級スーツにネクタイを締めたプロモーターやお偉い関係者に「頑張れよ」と背中を叩かれ帰途についた彼に、タクシーが用意されていることはなく、もちろん自家用車で来ているわけでもない彼は、最寄りの地下鉄の駅へと向かった。タクシー代ぐらい奢るからと筆者は言い張ったが、彼は「イランよ。そんなもん」、と。

駅入り口に着いた時、そこにはピエロの格好をして子供用のチョコを売っている太った青年がいた。「ピエロっち」は彼と握手して、若者が一般的にやる握り拳を合わせる挨拶をして、筆者に「コイツもオレのダチだぜ」と嬉しそうに紹介してくれた。筆者にはやはり、ここが彼の「生きている」世界なんだなと思った。地下鉄の入り口で出会ったこの太ったピエロは、化粧で涙を書いていた。「ピエロっち」が涙を書いたのを筆者はみたことがない。なぜ気付かなかったのだろう。

計量会場に入れた(関係者しか入れない)正装した華やかな人たちに囲まれ、筆者には「コイツ、死ぬんじゃねーのか?」と思うくらい辛い思いをして(日々追いかけていたのでよくわかる)2 日で2 キロも落とした彼に、相手は悠々と罰金を払って「イーブン」で戦うという選択肢を享受した。「ピエロっち」にしてみれば、その罰金の金額は、払ったら来月どうやって生きるのかとなるくらいの額である。相手にしてみれば痛くもかゆくもなかろうが、それをルール上で決められたことだからと「アタリマエ」のように選択したことそのものへの、いわば「軟派な魂」を、そしてそうした者たちの集うボクシングの世界を、「ピエロっち」は完全に外から対象化しながら、「相手をしてやることにした」と言わんばかりだ。「そんなものさ」と了解しつつも、「絶対勝ってやる」と。そして彼は翌日、3 ラウンドKO で見事に相手をブチかました。

新自由主義の格差社会の底辺で、いつもに楽しげにすることが(楽しげであることが)問うてはならない前提にさせられてきたピエロの兄弟。方や激しく殴り合い、方や黙々とマルクスを読む——周りからの見た目は違えど、周りと対話している時の彼らの眼底からのレーザービームのような光は、熱を持つこともなく静かに鋭く相手をロックオンする——おまえらがアタリマエのように好き勝手に牛耳る場を、少なくともオレは見てるんだぜ。

*

2019 年8 月9 日(金)、「ピエロっち」は、ネットのどこに落ちていたのかは知らないが、Facebook の彼のページ上にて、「富めるメキシコの富はわずかな人たちの手にある」というタイトルの記事をシェアした。そこでは例えば、「大手大規模スーパーではなく、地元の市場や露天市で買い物をしよう」「ちょっとした買い物は近所の大手チェーンのコンビニではなく雑貨屋で買おう」、そして「とにかくもメキシコ産を買おう」──そうしたら少しずつ、富はメキシコの多くの人に戻ってくるだろう、と言う主張の記事であった。

彼もまた「スマホ依存症」で、少しでも暇があれば、Facebookや、Whatsup (日本での「LINE」のようなもの)をチェックして、一日にいくつものポスティングするタイプの人間だが、ほぼすべては自分のボクシングに関する記事ばかりだった。だがこの数カ月、メキシコの政治社会的なことに絡んだ投稿をしはじめ、今朝に至っては明らかに上記のようなポスティングをするようになった。

これは、弟ヘラルドが上に述べた地域の市民大学に、「私には余り興味が無いの」と去る3 月には述べていた妻をも巻き込み、出入りするようになってからのことである。弟ヘラルドがどのように兄や妻を刺激したのかは知らないが、こうして少しずつヘラルドの身の回りの人たちが、新自由主義で糞味噌にボロボロにされたメキシコ社会に対して、正対するようになっている。

これを筆者が調査日記に書いた翌日の土曜日の朝、「ピエロっち」がこのピザ屋にやってきた。明日、日曜日は朝から、筆者がこの有志舎のホームページに載せようと思っている写真を筆者に撮らせるために、朝から数時間、弟ヘラルドと一緒に全身を銀で塗っての交差点でのジャグリングしに行き、筆者を連れて行ってくれるという──「カメラでもタブレットでも何でも持ってきていい。襲われたりしないかなんて心配は無用だ。だってあそこ(彼らがジャグリングする交差点一帯)のヤツら、全部オレの「ダチ」だから」──こう彼は、安心しろとばかりに微かに微笑んで筆者に言った。

交差点でのジャグリング披露

この彼の誇らしげな「ドヤ顔」は、決して元国内バンタム級チャンピオンとしてのそれではない。彼がメキシコシティ郊外の片隅rincónに追い詰められながら生き延びる、数多の大通りで僅かなチップで生計を立てている人たちの間で、「ピエロ」として自分がいかに有名か──その「ピエロっちぃ!ピエロっちぃ!行けぇ!打ちのめせぇ!」と煌びやかに輝く大ホールのリングで地響きが鳴りそうなくらいの声援を受けるときに叫ばれる彼のリングネーム「ピエロっち」の「ピエロ」そのもの──幼少期からのストリートで育った彼の人生が獲得した、最貧困層たちの人たちとの人間関係である。 「ピエロっち」が、ピザ屋に置かせてもらっているジャグリングのための脚立や、全身を塗りつぶす銀の塗料などを準備しているあいだ、彼と会話を交わしていた筆者は、ふと隣に見たことのない若者を彼が連れてきていることに気付いた。遠慮がちにパーカーのフードを被りこんでひっそりと部屋の片隅に座っていた。

「ん?トーニョ〔「ピエロっち」の本名〕、彼は?」

聞けばこの若者、5 カ月ほど前から彼のボクシングジムに通いはじめた同じ貧困地区の少年だという。歳は14 歳。彼はしかし、お金を稼ぐ手段が見つからないので、「ピエロっち」のボクサーとしての生徒としてのみならず、彼に交差点で小銭を稼ぐ「ピエロっち」の「ピエロ」となるための生徒としてもトーニョに弟子入りしたのだ。今日がその初日だという。

この少年自身にジャグリングを教えるのは「まだ早い」との「師匠」「ピエロっち」の指導より、まずは小銭集めなどの「下修行」から始めるという。これはいいアイデアだ。「ピエロっち」一人では、信号が変わる十数秒前にジャグリングをやめ、停車していた車を回りチップを集め、歩道に止めている彼のバイクに掛けた袋へコインを投げ入れ、また交差点の真ん中に戻らなければならなかったのが、この「弟子」により仕事がスムーズに運ぶ。この「弟子」は、自分が「助手」として居なければどれほどのプロセスをスムーズに「ピエロっち」がやらなければならないかを体感するだろう。

この少年は、あの大ホールで煌々とライトに照らされ戦う「ピエロっち」が、なぜ「ピエロっち」と呼ばれるのか、その「ピエロ」としての彼のリングでの雄姿に至る、ストリートで毎日「ピエロ」として生き延びようとたたかってきた姿をもまた、「ピエロっち」トーニョの背中から学ぶことであろう。ワイワイ言いながらサッカーをする友達たちの傍らでピエロの格好をして交差点でジャグリングをしてきた「ピエロ」としての「ピエロっち」を。そしてリングに立って何度も勝ち続け、トロフィーをいっぱい貰いながらも「それがなぁ・・・全部生活費のために売っちゃったんだ(笑)」と、今では家にチャンピオンベルトしか飾られていないボクシングの先生としての「ピエロっち」を。

そうするうちに、トーニョも準備していた手を休めて筆者と椅子に座り、少し話し込みはじめた。そして筆者が「月曜日にはまたヘラルドが大学に行くのについて行くんだ」というと、彼は「じつはオレもその市民大学に行こうかと思ってる」と切り出した。「それはヘラルドに触発されてのことか?」──筆者は即座にこう聞いた。「そうだ」と言う。

そこで筆者は、上記のように彼が昨日、彼にはなかった政治的社会的なポスティングをFacebook にしたことに言及した。「あんなん今までなかっただろ?〔つまり、政治的なポスティングなどしてこなかっただろ〕。だいたいはオマエのボクシングのことか、ネットサーフィンをして見つけた滑稽なホームページのシェアだっただろ」、と。やはり「ピエロっち」はヘラルドの影響を受けていることの発言をした──「そうだ。やっぱりオレもオモシロ可笑しいことばっか(Facebook などにポスティング)してないで、少しは(こういうことも)考えようと思って」。

*

二〇世紀のとりわけアフリカやラテンアメリカなどにおける革命武装闘争の歴史を、現在から過去化して免罪するのでもなければ、過去のものとして皮肉るのでもない姿勢にて叙述し直したプラシャド(Vijay Prashad)の傑作『褐色の世界史』(水声社、2013 年)の「訳者あとがき」において、訳者粟飯原文子は次のように述べる。

──ファノンの言うように、第三世界が「プロジェクト」であるのなら、決して消え去ってしまうことはないのである。おそらく、かつて志されたその本来の理想と精神は、インドの森、パレスチナの街頭、その他あらうる場において継承され、人々は自らのためだけではなく、世界の希望のために、「人類に対する道標」を示すために、戦っている。〔432 頁〕

プラシャドが多く依拠したファノンの言う「第三世界」が、第二次世界大戦後の冷戦構造の直中にあっての「第一」「第二」に続く「第三」の地政学的な諸国ではなく、「第一」でもなければ「第二」でもない、それらの批判の上に予見した「もう一つの別の未来」へ向けての「プロジェクト」であることを、粟飯原もまた「訳者あとがき」にて繰り返す。

おそらくはその「プロジェクト」は余りにもの大きく困難なそれであろうが、粟飯原の例える「インドの森」や「パレスチナの街頭」に加え、この「プロジェクト」に決定的な影響を与えたキューバ革命のきっかけとなるゲバラとカストロが出会ったここ、メキシコシティの郊外の片隅にて、ヘラルドは「第三」の未来への「道標」を探す「プロジェクト」をはじめたのだ。

そして、いまに至る数え切れないほどの「プロジェクト」が、多大な痛みと苦痛、苛立ちと諦めのなかで砕かれたり挫かれたり、腐ったり霧散したように、このヘラルドのそれもまた、同じ途を辿るかもしれない。だから筆者は、ヘラルドが相変わらず、幼少期から習得してやってきたピエロに扮してのチップ稼ぎ(彼はじつはこれが余り好きではないという)をやめないこともまた、彼の過去ではなく「プロジェクト」のひとつに見えて仕方がない。「第三世界」という「プロジェクト」が往々にして経済的な側面を決定点として措いてきたように、近代の諸矛盾を課されてきた周辺からの「プロジェクト」では、まずもって「貧乏か否か」は忘れられるべきではない──まずもって明日の口に糊する道を用意する──社会のマージナルな境界線にて、支配する者たちに都合よく、弾き出され、また取り込まれる毎日を繰り返す者にとって、次に自らが直面する様々に想定される事態の、最も最悪のそれへの対処を、ヘラルドは常に意識しているからだ。

生き延びることが大きな毎日の目的そのものである者たちは、最悪の事例が起ころうが明日を保証する担保を守りながら、あるいは新たに創りながら、周辺部に置き留めておこうとする資本主義経済の中心部からの引力を打ち破ろうと常にジャブを繰りだす。「幸せはお金では買えない」とはよく耳にするが、これは「お金を持っている者たち」が特権的に言えるセリフである。お金を持ち得ぬ者たちは、「買える」「幸せ」を具体的に先見できない。他ならぬこの意味において、ヘラルドは「富が得られないようになっている」近代とはまた別の、まだ見ぬ「幸せ」の未来を、すなわち「人類に対する道標」を、他の誰もが代行できないやり方で模索するのだ。

繰り返すがこれは、文句のない経済環境にある者たちの唱える「脱成長」や「脱近代」とは決定的に違う。環境に負荷をかけたがゆえに実現した経済成長の恩恵を散々享受した経済大国の識者が、近代の恩恵を一度たりとも受けたことのない途上国の貧農に「環境主義」や「脱経済至上主義」を唱えるのと同じように。

*

この10 月に「ピエロっち」は、メキシコ・ボクシング協会の国内バンタム級チャンピオンに再チャレンジするという。彼はもう27 歳。ボクサーとしては「旬」も終わりかけの頃で、これが最後のチャンスだと彼は言う。前回国内チャンピオンを取った時には、すぐにその座を捨て、カナダにて世界レベル(世界ランキング)のヒエラルキーに飛び込んだ。結果、1 勝2 敗でメキシコに戻らざるを得なかった。彼はスマホに保存してある、ジェット機の翼が映り込んだ飛行機の車窓からの写真を筆者に見せた。世界チャンピオンを遠望し、まずはメキシコの国を出てカナダに行く時のフライトだ──「これはオレの初めての飛行機だったんだ」。筆者が冗談交じりに「怖かったか?」と返すと彼はこう言った──「いや、それよりも〔カナダで世界を目指すことからの〕アドレナリンで高揚していたな。オレもまだ若かったんだな」──だから今秋、再びチャンピオンに返り咲ければ、何度か国内で防衛戦を耐えて、世界(ランキング)レベルである程度のポジションまで上るつもりだという。

「もう若くはない」今度の再チャレンジは、前回とは異なるはずだ。もし彼が、弟ヘラルドとともにいまからの2 カ月ほどであれ、その市民大学に通ったり弟と社会について議論をするなれば、今度彼が、チャンピオン戦のリングに上がる時には、「ピエロ」での路上での半生を背負いながら、「ピエロっちぃ!」という大歓声を背に浴びつつ、そして、その彼のセコンドには、ヘラルドや「ピエロっち」とともに鼓動を刻みはじめた「メキシコシティ郊外の片隅に生きるマルクス」がいるだろう。

それは、「ピエロっち」にしかできない、この新自由主義の矛盾に溢れた現代世界資本主義システムとの「たたかい」に他ならないはずだからだ。

かくしてヘラルドは今一度、筆者を戒める。彼がマルクスを「研究」するその「研究」は、間違ってもマルクスを神のように措き、彼の残したテクストを聖書のごとく読み込み、マルクスを信仰することではない。彼にとってマルクスたる「神」は、手の届かない雲の上にはいない。彼の日常における大切な人たち、生き抜く彼を取り巻くすべてのものとの関係性のなかに、彼のマルクスという「神」は在る。

筆者もまた「研究者」として彼と親交を深めていくのであれば、そして彼と連帯したいのなら、わたしのやるべきことは、わたしがわたしの「研究」として、わたしの大切な人たちとの関係性のなかで「書く」ことで、わたしなりの立場から共にたたかうことにあるはずだ。

それができるのか否か──わたしは彼に問われ続けなければならない。

(執筆者紹介)

中田英樹(なかた ひでき)

社会理論・動態研究所所員。農業経済学・農村社会学 専攻

主要著書:『トウモロコシの先住民とコーヒーの国民』(有志舎)

『復興に抗する』(編著、有志舎)