105の国境を越えてきた泳ぎ続けるマグロが、ステイホームしながら境界を越えるzoomイベントを20回やってみた話。

4月頭にコロナの騒ぎになってから、驚くほど暇になった。フリーランスで活動しつつも、行政の仕事が多いので4月~6月は稼働が少ない。

それでも仕事が8割ぐらい減った。家の外に出ようにも、出れず。悶々と過ごす日々。

気づくと空いた時間が多くなって、家の中で出来ることをしていたように思う。

はじめのうちはネットフリックスや読書で過ごすが、飽きた。

親友であるニート研究家のJくんによると僕は、泳ぎ続けるマグロニートらしい。

要は、築地の冷凍マグロの様な状態に陥っていたのだろう。

Facebookで数年来の知人が唐突に「オンライン飲み会やってみます」との投稿があって、数年ぶりの連絡のやりとりであったけど、参加してみた。

その会は、ただその人が唐突に集めた会だったので、専門的な話題にもついていけないし、発言する機会もなく、ただただ誰かが話をするのも見ているという時間が続いていた。

その次も、全く違う人が開いた会に参加してみたが、結果は同じだった。確かに刺激的な話が満載なのだけど、結局内輪な感じで中に入っていけなかった。リアルな場も、自分が主体的に入れない飲み会は退屈だ。

そうであれば「自分が立ち上げるしかない」と全く誰にも声をかけずに案ずるも生むがやすし、とFacebookで唐突に、ただ「オンライン飲み会をしてみたい」と声掛けした。

正直、人が集まらかったらどうしようという恐れもあったのだけど、あれよあれよと20人近くが集まった。

自分が開催する会では、もちろん自分が場を仕切らないといけないし、それが意外と楽しかった。

会が終わると「また開催して欲しい」「またやってほしい」との声をもらった。

みんな参加したいけど、”主催はしない”のかと思った。いろいろ聞くと”失敗が怖いから”らしい。

今後、そこに度胸だけで越境しまくってきた僕のニーズがあると思った。

大学時代に、飲み会や合コンを幹事しまくっていたことが生きた。当時、男の先輩から「女の子が好みじゃない」とか「会費が高い」とか、理不尽に怒られていたけど人生に意味のないことはなかった。

冷凍のマグロが解凍されたような、そんな感覚があった。

そこから週に1回、開催してみると毎回、人が集まった。

僕は昔から、1つのコミュニティにどっぷり浸かるが苦手。同じ人と、ウェットにずっと連絡を取りあうのも苦手だ。

それもうまく作用したのだと思う。知らない人が知らない人を誘い、生まれてはじめてオンラインで「はじめまして!」状態になったのだけど、これも針の穴に意図が通ったときのような快感を覚えた。物理的に弊害だったものは、なんだったのだ、と思った。家にいるのに、友達がどんどん会えた。

唐突に「今、zoomできる?」とオンライン飲み会のあとにフィードバックを受ける形でカンボジア在住のzoomショッキング最終回のゲストPさんから「奥君のファシリテーションはタモリさんっぽいよね、冷静に見てるんだけどツッコミが鋭いところとか。安心感がある。」この人と、2時間ぐらい話をして、このことぐらいの話しか頭に入っていなかったのだが、金言だった。心の中で、カズダンスを踊った。

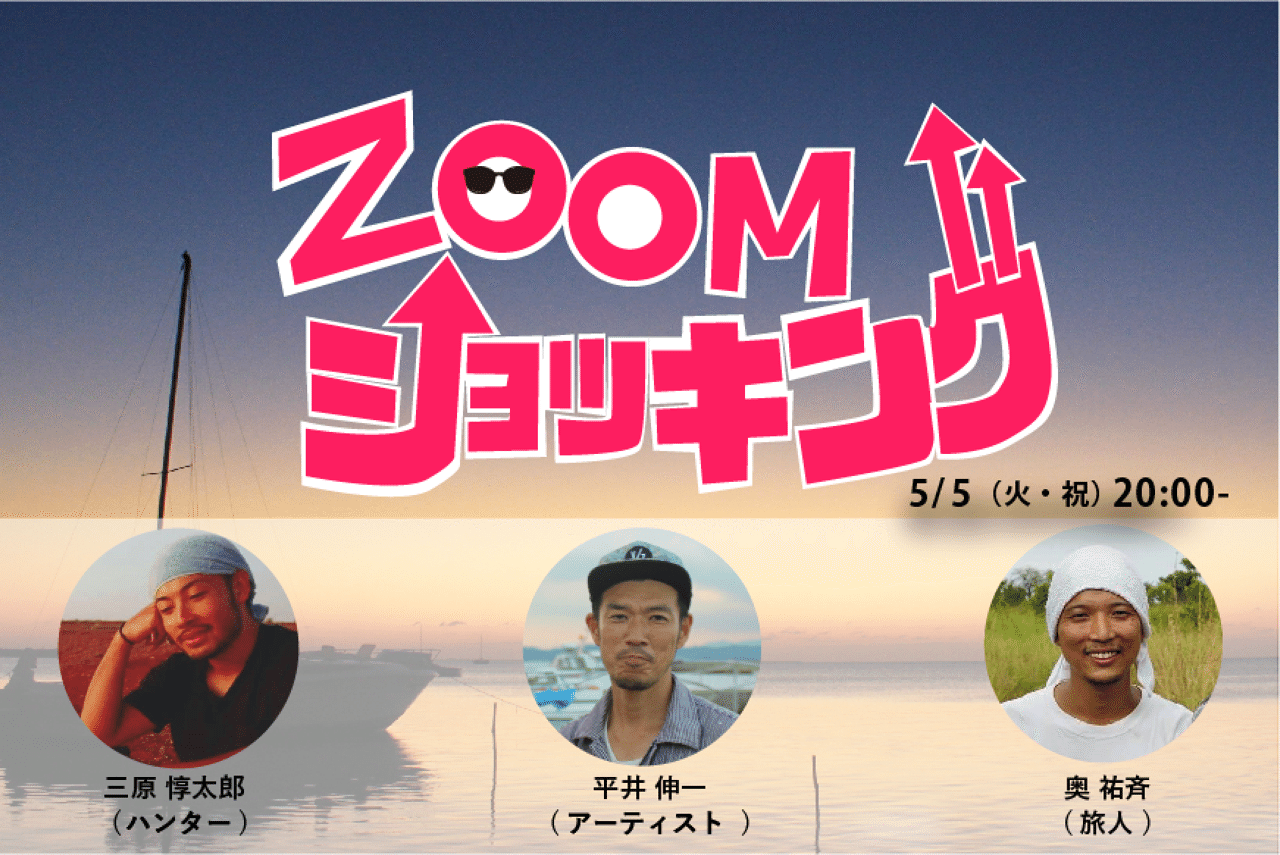

そこからzoomショッキングという企画?番組?を立ち上げ、毎回面白いゲストを呼んでやってみようということになった。

最初は、連絡の取っていた人に連絡を取って、テーマを決めて5つの企画を立てた。そもそもでイベントは、リアルな場でよく主催していたので、そこまで迷うことはなかった。

タモリさんの動画も山のように見て、勉強した。

彼がギネスブックに載るほどの長寿番組ができた理由が3つわかった気がする。

1、自分の動画を見返して、反省しない。

2、すべての感情を受け入れて、笑いに変える。

3、周りを生かして、起こったアクシデントを楽しむ。

URL: https://www.youtube.com/watch?v=hSPyEVOtMew

タモさんを見て、僕は今までよくやっていた反省はやめて、ライブ感を大事にするため録音も録画もしないと決めた。こうするとビクビクすることがなくなった。簡単に言うと”今この瞬間に集中する”これなんだろう。タモさん、改めてスゲェと思った。

本当は、最初に立てたイベントが、5つ終わったらやめようと思っていた。

だが、いざはじめてみると、Facebook上で呼びたい人がわんさかいることに気づき、12回も企画を作っていた。

イベントをやっていたからこそ勇気を出して、何年ぶりかに声をかけられた人もいた。久々の人には、恐る恐る聞いたのだが、全員が快く引き受けてくれた。最後の方はお会いしたことがない人までゲストとして出てくれた。

別に「最終回」として、やらなくてもよかったのかもしれないけどカンボジアのPさんから、「もうそろそろ終わりにするか!」と、連絡があったので盛り上がってきた企画を思い切って喜捨してみることにした。すべてを受け入れてみる。

実は、表には出さない裏のイベントもやっていたので、4月〜5月はオンラインイベントの鬼と化した。会の振り返りは、Facebookに記載したので、それらを後日noteに転載するとして、時系列で実施したイベントを書いてみた。

ーー

①4月21日(火)「落語の会」

②4月24日(金)「人はなぜ、話すのかの会」裏

③4月27日(月)「スパイスの会」

④4月28日(火)「ニートの会」

⑤4月29日(水)「世界のzoomから~イタリア編~」裏

⑥5月2日(土)「ムスリムの会」

⑦5月3日(日)「場活師の会」

⑧5月5日(火)「シフトチェンジとお金の会」

⑨5月6日(水)「世界のzoomから~ブラジル編」裏

⑩5月7日(木)「お坊さんの会」

⑪5月8日(金)「国際協力の会」

⑫5月9日(土)「zoomで焚火の会」裏

⑬5月10日(日)「アフリカの会」

⑭5月14日(木)「台湾にいきたいわんの会」

⑮5月17日(日)「LGBTの会」

⑯5月20日(水)「離島の会」

⑰5月22日(金)「ブランク」の会

⑱5月23日(土)「越境学習」裏

⑲5月23日(土)「世界のzoomから~カンボジア編」裏

⑳5月24日(日)「AFIRICAN THINKING」

---

約1カ月ちょいで、20個のイベント。

いやほんと変態的に、頑張ったと思う。

自分で自分を褒めたい。

それぞれの会が超個性的だった。

zoomショッキングでは贅沢なゲストなんだから、と投げ銭制を導入して行ったが平均すると6000円近く集まった。

もちろん0円のときも1日だけあった→国際協力の会。笑

「繋がりも時間も全て、giveしてみる。」

今回のテーマは、ここに重きを置いていたので、とにかくいろんなものを手放した。お金は基本的にスピーカーの人に渡す、もしくはNGOやNPO法人などの活動に寄付した。

結果として、たくさんの繋がりが生まれたことが嬉しかった。Facebookで実施すると、顔の見える同士が交流し始めるので、自分のイベントを介して出会った人たちがコメント欄で話し合う姿が微笑ましかった。

またテーマを偏らせず、さまざまなテーマにしたことがコミュニティを横断していくことに繋がったのかもしれない。

数名の参加者からは「奥君には300万円ぐらい払いたいぐらい、感謝してるよ。本当にありがとう。」「この会があったから命が救われました。」「やりたいことが明確になりました、ようやく仕事を辞められます。」とか「自分をようやくカミングアウトできて新しい自分と仲間と出会えて、本当に参加してよかった。」なんていう、奇跡の感想もいただいた。

手放していたはずなのに、心がどんどん豊かになっていく自分にも気づいた。これからは経済資本よりも、人との繋がり・関係資本が重要になっていく、と思った。

それぞれの会を通して、zoomミーティングについて、オンライン会議について多くのことを学ぶこともあった。

完全に超主観ではあるが、会を振り返りながら学びのあった極意を10個を共有したい。

仮説もあり、すべてが正解だとは思わないが、これからホストをやる人やイベント主催する予定がある人は是非、参考にしてもらえたら嬉しい。

1、これからの時代は、きっとオンラインとオフラインの併用の時代になる。

この仮説を持てたことが、今回イベントをやり続け、て実感値として得れたことが大きい。オンラインイベントをやっていると物理的に制限があったものが、一気に取っ払うことができた。そもそもで、僕はリアルに会える、オフラインの方が好きだし、今でも好きだ。そんな僕が、オンラインにハマった理由が①である。ブラジルにいても、アフリカにいても、カンボジアにいても、老若男女問わず、PCかスマホ、スムーズな電波さえあれば、普通にやり取りができるようになった。今まで、僕たちはこれに気づけなかったのである。それにしても、今までの移動コストはなんだったのか、と思う。まずオンラインで人に会ってから旅をする、そんな時代に変わっていくのかもしれない。

2、スポットライトを当てる

ゲストスピーカー以外でも、参加者1人1人に声をかけ、耳を傾ける。「特殊なことをやっている属性の人や、肩書きをもった誰かを輝かせようとする」のではなく、参加者1人1人にスポットを当てて「あなたはそこに存在しているよ」と意識すると、その場は自然と盛り上がる。

肩書きがある人が発言する機会が増えるほど、場が委縮する。参加者が聞き役に徹しはじめるのだ。きっとそういうのはウェビナー形式=セミナー形式でやった方がよい。参加者全員に当事者意識や主体性を持たせることが、場が盛り上がる秘訣なんだと思った。これはオフラインの場でも一緒だろう。

「その顔は話したくない」と思い込んでしまうと、そう思うかもしれないが「喋りたいからそんな顔をしていた」という可能性もある。

顔を出していたら「思い切って話を振っちゃって、OK!」なんだと思う。画面にしている人は、耳だけ参加という意思表示なので話は振らない方が良いという場合が多かった。

3、15名の壁

ゲストや参加者の繋がりが生めて、参加者が「共同体だ」と感じられるのは、15名~20名が理想的だ。もしそれ以上増える場合は、ブレイクアウトルームという小さな部屋を作る機能を作るとよい。ただ同じグループで続けていかない限り深い関係にしていくことが難しかった。

1人1人の発言権が多い会の方が、満足度が高かった。

4、年齢層の高い人と低い人の溝を埋める

年配の方々はオンラインに対して、未だに理解を示していない場合が多く、zoomの使い方、もはやダウンロードの仕方までわからないことがある。また若年層は、どちらかといえば、インスタライブやYoutubeライブなど、有名な人をウォッチして一人で完結してしまうことが多い気がしている。30代〜40代のレイアーが1番多く利用しているのではないかな、と思い、世代ごとに情報リソースが変容しているな、と感じた。

5、話題は参加者で一番知らない人でも話せるテーマから話す。

いきなり難しい話をすると、できない参加者はその場からいなくなる。退出するのではなく、画像を切るか、特に若い人なんかは、スマホを触ったり、ネットサーフィンしたり、違うことをやりはじめる。もし満足度を高くしたいのであれば、参加者の全員が答えられるような、わかりやすいテーマで入ることが重要なポイントなんだと思った。

6、ゲストのキャラクターによって色が変わる

ゲストの性格に差がありすぎると進行が変わる。イベントの色も変わる。よく喋る、あんまり喋らない、感受性が高い、低いなど、対極なゲストである場合は、進行していくテクニックが高度になると思った。

こういった場合は、心よりも頭で話しているときが多かった気がする。その間をうまく取り持つのもオンラインファシリテーターの役目だと思った。

7、共感もするが、たまに場を切ってみる。

とにかく場を進めるのに、共感が大切。

そして話しをしてないシーンでも頷くことやいいね、オッケーのマークを取ることなどが相手に良い印象を与える。ただ聞き入っていると、ひたすら話はじめるパワー系の人が現れることがしばしばあるので、笑いに軸を置きつつ、思い切って切ってみると、周りの人が「よくぞ言ってくれた」という雰囲気を醸し出すことが多々ある。言われた本人が笑いに変えられると、それはそれでよかったりする。そして、言われた本人も「ハッと」するだけで意外と傷つかない。笑

8、参加者にチャットを使う人がいると、そこで第2の場ができる。

話をすると喋り手の話を聞かないといけないが、チャットをうまく盛り上がげてくれる人がいると第2の場所ができて、参加者のもう1つのよりどころになる。これのプロが前述した、ニート研究家J君とカンボジアのPさんだった。彼らのチャットは洗練されている。

チャットは、恥ずかしがらずにどんどんと書いていけるという場づくりも大切。

9、誰か違う人や声が聞こえたら、場を盛り上げるチャンス!雑音もOK!

参加者の画面に、参加者以外の人が映り込んでいたら話を振ってみる。これは、ほとんどの確立で場にスイッチが入って、笑いを生むことができる。zoomでは画面に映り込んでしまったら、それはもはや参加者にしてしまう。国際協力の会では、シェアハウスの別の住人が突如画面から現れ、その人が場を思いっきり和ましてくれた。

10、オンラインでも循環を意識する

会に参加してもらって、もしその参加者が自分でもやっている会があったら自分も参加者として参加してみる。何を求めてるのか、その人の世界観を知れる、ユーザー視点がものすごく大事だったりする。僕も主催していた意外は、よくいろんな人の会に参加した。違う会にこそ、発見があり、他の会にも参加しはじめると学びや循環が生じて、コミュニティ通しの行き来がはじまるのだ。自然と感度が高い人が集まってくるように思う。

そして、流していることをあなたで止めないでペイフォワード的に近い人に感じたことや得たことを流して欲しい、と思った。

ここまで書いておいて説得力はないと思うが、僕はオンラインで何かを発信することが得意ではない。いや、なかった。

というか、続かなかった。

こうやってnoteもやってみたり、よく発信してる方だと思われがちだが、大概はイベントの告知・告知、もしくは旅で共有したかったこと、この話を共有すれば人の心にギフトを与えられるかも、と思えたことだけである。

それ以外は、内向きの自分用の記録として使ってきた。

そんな僕が自宅自粛期間にハマって続けられ、今も続いているのが前述のzoomのイベントだった。

5年ぐらい前に「奥君は喋るがうまいから、Youtuberになった方がいい」そう言われたことがあった。そのときに一緒にいた人は、今ではかなりの有名なYoutuberとなった。あのときにはじめていたら、と思うこともある。

でもこうして、zoomを徹底的にやってみて、やっぱり一方的な配信になってしまうYoutubeは肌に合わなかっただろうな、と思う。

zoomのように少ない人数だからこそ、相手のリアクションがすぐにわかり、繋がりや、人1人の人生に関われる方が、僕はワクワクする。

目に見える形ですぐに繋がりを生むことができる。人生を変えてくれたツールになりそうだ。イベントをこれだけ沢山やったことによって、次は他の人をホストにしたりオンラインの良さに気づけてない人たちを目覚めさせていきたいと思う。

自分では新たな形式の企画や、チャレンジしたことのない企画を運営していきたい。仕事にできたら、それはそれで最高である。

それにしても、新しい時代を感じることのできた、よき自宅自粛期間な1カ月だった。これからオフラインでのリアルな生活も進んでいくと思うけど、オンラインの場で日本全国・世界各地の人たちの繋がりを大切にしていきたい。

最後に、zoomショッキングという得体の知れない計13回のイベントでゲストをやっていただいた方、参加していただいた方々に感謝したい。

新しく出会えた皆さん、これからよろしくお願いします。

ステイホーム期間に、みんなを楽しませたい、そんな気持ちもあったのだけど、結局は自分が楽しんじゃった。笑

さぁ、次のステージへ。

いつしか巷では、僕のことをzoomerと呼ぶようになったとか、なっていないとか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?