データで振り返るSCL第1節

どうもこんにちは

SCL 7th seasonからSCL運営となりましたゆめyumeです。

今回はタイトルにもある通り、私の方で作成させていただきましたSCL第1節のデータを見ていきたいと思います。

本当は第2節前に出せるとよかったのですが、ちょっとわちゃわちゃしてしまい、第2節も終わってしまい、アディショナルパック前ギリギリに出すことになってしまいました。

アディショナルパック前のデータのおさらいとして活用していただけたら幸いです。

0,SCLとは

この記事までたどり着いた皆さんなら、ある程度はご存じでしょうが、確認という意味も込めましてSCLというリーグについて今一度説明させていただきます。(「それぐらいわかってらぁ」って方は飛ばしてください。)

SCLとは、Shadowverse Community Leagueの略称であり、チーム・窓等のシャドウバースコミュニティを対抗して行われるシャドウバースアマチュアリーグです。

対戦形式は5人対5人での非公開性Bo9(5つのクラスを選び、勝ったクラスから抜けていき、5クラス抜けた団体の勝利となる形式)を採用しており、普段の競技シーンで行われる1人対1人のBO3とはまた空気間の異なった、コミュニティ対抗の団体戦を行うことができます。

SCLは、シャドウバース内でパックがリリースされるまでの3か月間にわたって開催され、総当たり戦による予選、リーグ内上位2チームを集めたトーナメントによりそのシーズンの覇者が決定されます。

7th seasonを迎えました今期は、海外コミュニティも含めた46団体により、熾烈な争いが繰り広げられています。

1,持ち込みデッキ

では早速にはなりますが、今回の第1節で持ち込まれた5クラスの採用率を見ていきましょう。

上の表を一目見てればわかる通り、96%以上の団体がR,W,D,Nc,Vの5クラスを持ち込む形をとっており、今回開催された第1節はかなり固まった環境であったと言えます。

これほどまでにBO9の持ち込みクラスにばらつきがみられなかったことがあっただろうかと言わんばかりの採用率ではありますが、デッキの中身自体は、この表の数字通りとは限りません。

SCLは非公開性であるが故に、デッキの型がクラスだけでは特定できないからです。ですから、使用率100%を誇るWであっても、それがマナリアWであったのか、はたまたチェスWであったのかはわからないわけです。

ゆえに5デッキが固定されたBO9であったとは言い切れないでしょう。

とはいっても、これほどの採用率の偏りは相当なものであり、それだけ、持ち込む上位5クラスを決めやすい、はっきりとした環境であったと言えるでしょう。

2,各クラス勝率

それでは次に、持ち込まれた各クラスの戦績をもとに、その勝率を見ていきましょう。

全体のまとまったこの表を見て最初に目につくのはやはりVの通算勝率62%でしょう。第1節のみのデータであり、試合数が少なく、勝率に振れ幅があるBO9とはいえ、かつてシャドウバース公式がナーフを行う際に発表していたランクマッチ勝率において、60%越えのデッキには即ナーフが行われていたことからも分かる通り、62%という数字はとても破格的なものです。

今回が第1節ということもあり、ここからは各クラス1つ1つに絞ってデータを見ていきます。

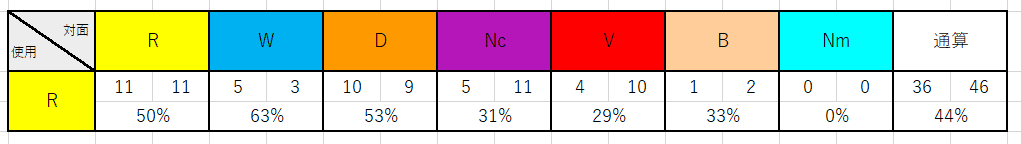

①R

Rの特徴は何と言っても試合数の多さでしょう。今回の第1節では試合数2位のWとは10試合もの差をつけた、82試合をも対戦しています。試合数が多いということは、負け越しているということにも起因していると思われますが、それ以上にRの「投げやすさ」も関係していると思われます。

Rの最大母数であると予想されるマーズRは、「殴りきる」という明確なプランを持ったビートデッキです。ビートデッキとはその攻撃的な特性から、勝率を超えた「ワンチャンス」を生みやすいと評価されがちです。現にRミラーが11回も行われているところからも、全体で共通認識として存在していたであろう、「投げやすさ」が見て取れるでしょう

ただ、R自体が負け越しているということも否めない事実としてあります。

主な原因は勝率の高かったWとの対戦回数が少なく、逆に対戦回数の多かったNcやVに対して、ダブルスコアで敗北しているところでしょう。今節のRの「投げやすさ」ゆえに、対戦相手から投げるタイミングが読まれやすく、投げ順から不利マッチが多くなってしまっていたのではないかと推察できます。

なんだかんだ言ってきましたが、今回のRのデータにおいて最も重視すべきはミラーマッチの多さでしょう。全体を見ても、第1節で最も多かったマッチアップがRミラーだというのですから驚きです。Rミラーの勝率の改善がBO9勝利につながる…なんてこともあるかもしれません。

②W

大味なデータがみられたRとは裏腹に、Wはかなり分析しづらいクラスです。

何と言っても、Wの中で最大母数であることが予想されるマナリアWが、プレイ難易度がかなり高く、勝率にばらつきを生みやすい点、そして、そもそも持ち込みの段階でチェスWやスペルWが候補に挙がってくるためデッキ自体にばらつきがみられる点の二つが挙げられるでしょう。

上記のような点があるので、マナリアW対狂乱Vという世間的にはマナリアWが勝ち越すと認識されているマッチアップも、マナリアW側に要求されるシビアなゲームプレイがおざなりになっていたり、そもそもV側が復讐Vであったりなどする場合には、何とも言い難い8-10という結果に落ち着いてもおかしくないのです。

一方で、8-10という数字はW-V対面がかなりの頻度で起きているということも表しています。勝率に最も信頼のおかれているVに対して、ある程度は有利であると言えるWをしっかりと当てることができているのは、BO9において、デッキの投げ方が功を奏していることを表しているでしょう。勝率が低いRとの対戦回数が少ないのも含めれば、よい采配の恩恵を受けているクラスと言えます。

通算37勝という数字は、敗北した23団体の中でも、14団体はWを勝ち抜けることに成功したということを示す数字ですから、戦績的に負けている状態であっても投げやすいと判断されて、それなりに勝ちをもぎ取っているという結果を示しています。総じて、勝ちが期待されていた、評価されていたクラスであったことがうかがえます。

世間的な上位5デッキという認識から外れるBとの戦績を抜くと、Wは通算35-35という戦績であることや、突出した勝率があまり見られないということからも、どれだけ勝率的に五分の対面で勝ち切れるかという、プレイヤーの技量が求められているように感じます。

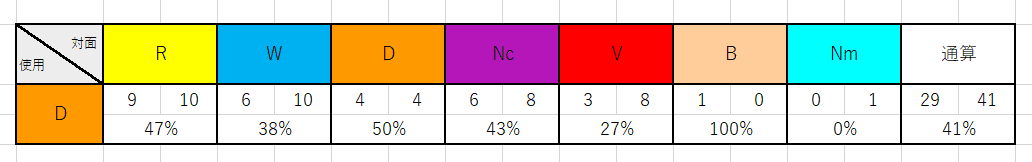

③D

今回、参考対戦数の少ないBの戦績を抜けば最も勝率の低かったのはDでした。Dは序盤の盤面干渉能力の低さから、環境初期から居座る狂乱VやマーズRに不利が付いていたため、立ち位置は極めて悪かったと言えます。ゆえに、各団体にはどうやってDを抜けさせるかというのが共通の課題として存在しており、勝ち抜いた団体は上手く、Dを不利とまではいかない相手と対戦させたり、Dミラーを制しているのが見て取れました。

総勝利数が29であり、負けた23団体の7割がDを残して敗北していることからも、Dの勝ち抜けがどれだけ勝敗を分けていたかが分かります。

各クラスとの対戦回数を見ると、Rとの対戦が多く、当て負けが多かったというように結論付けることもできますが、戦績的に見れば、下馬評では不利とされていた対Rにかなり奮闘しているため、どちらかといえば、WやNcに対しての勝率が振るわなかったことが大きいと言えるでしょう。

難しい立ち位置にいるからこそ、投げ方、プレイなどの少しの対応でBO9の勝敗に大きく関与する、とても重要なクラスであったと言えます。

④Nc

Vの通算勝率62%があまりにも衝撃的ではありましたが、その陰に隠れてNcも56%もの勝率を上げています。

戦績を見る限りでは、対戦回数の多いR対面でダブルスコアで勝利していることがかなり通算勝率に響いているように見えます。投げやすかったと予想されるRに対して、コンスタントに有利が付くデッキとして、BO9単位で見れば、かなり立ち位置のいいデッキであったと言えます。

また、他クラス対面に関しても、ほぼほぼ五分のような戦績であり、特段不利を付けるような結果を残している様子が見られないことから、細かな技量でどれだけ勝率を上げられるかが鍵になってきそうです。

⑤V

さておまちかねのVです。

今節のVは、通算勝率62%、勝利数1位、負け越した対面0と、見れば見るほど恐ろしい戦績を残しています。特に負け越した対面0という結果は、あらゆる対面に対処するポテンシャルがあるということを示しているわけですから、その対応力、安定感は目を見張るものがあります。

これだけ勝っていると分析も何もないように思えてきますが、個人的に注目したいのは対B、対Nm戦績です。採用率上位5クラスとは異なる持ち込みであるクラスは、一般的には勝率の高いクラスに対してのピンポイントメタとして持ち込む場合が多く、勝率1位であるVはその被害にあう予定でした。にもかかわらず、そのデッキたちに対戦回数が少ないとはいえ勝ち切っているのは、クラスパワーの高さを感じざるを得ません。

強すぎる戦績を叩き出したとはいえ、強すぎるがゆえに、投げ順などの段階で読まれやすかったり、その投げられやすさゆえに、対応することで効果が生まれやすかったりと、まだまだ勝率に変化が生まれる余地はあるように感じますので、これからの動向が気になるところです。

⑥B、Nm

それぞれのデータからも分かる通り、いかんせん勝ち切れていない印象を受けるのがこの二つのクラスです。とは言ったものの、メタ対象にはしっかりと勝って抜けているというようにも取れるため判断は難しいと言えます。

これらのデッキを持ち込む際は投げ順でどれだけ有利クラスに当てられるかというのが、勝敗に大きく影響してきますから、戦績も、その采配次第といえるでしょう。

もちろん対戦回数が少ないのもありますが、このデータだけでは、BO9をひっくり返せるほどの革新的なデッキは見つかっていないように見えます。

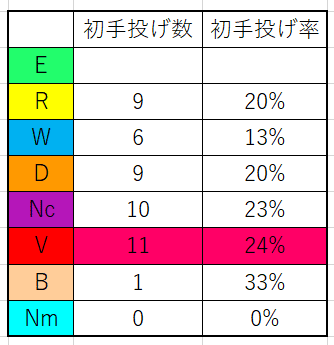

3,初手投げ

投げ順にも少しふれておきたいと思います。

初手投げ率というのは、BO9に持ち込まれた数の中でどれだけの団体が最初の1試合でそのクラスを使ったかを表した数値です。

これを見ると、どの団体もかなり勝率通りに初手は投げているように思われます。

そんな中、Wだけは、勝率とは裏腹に、かなり低い数値を示しています。これは逆に言えば、後に投げてしっかりと勝っているということですし、後に投げる、いわゆる当て勝ちを狙うデッキだという認識があるのではないかと予想されます。

4,最後に

ここまで拙い駄文を読んでいただきありがとうございます。

今回のデータがこれからのBO9の参考になりましたら、幸いです。

今期のSCLでは、データをまとめてしっかりと公開していきますので、確認していっていただけると嬉しいです。

何か要望や質問、「こんなデータが欲しいよ!」ということがありましたら、ご気軽にTwitterのSCL公式アカウントまでご連絡ください。

それでは。今期のSCLも楽しんでいきましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?