ペクトラジ 第四部 「失業対策事務所移転」

下関駅付近の土木整備作業は終了し、漁港と商店街を中心とする街づくりに移行した。

そこで失業対策事務所も移転することとなった。

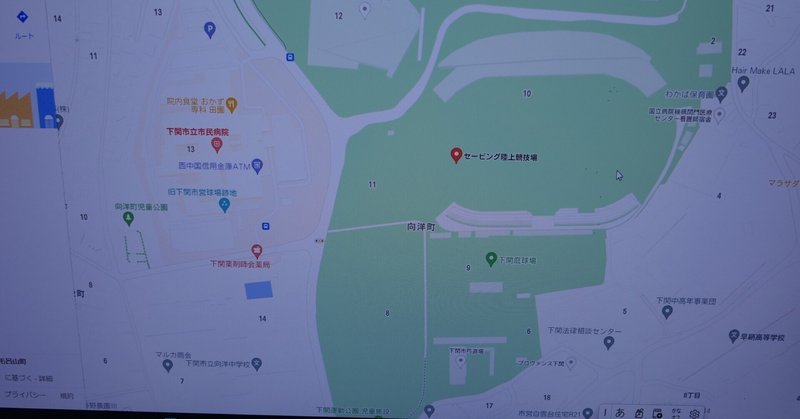

韓国からの大量難民を引き受けるためにも手狭であり、大規模な事務所が必要となったのだが、 その当時、戦前・戦中に軍事訓練として使用されていた広大な練兵場が「向洋町」に残されていた。

事務所はその「向洋町」に移転することとなった。

失業対策事務所の様相が一変した。

一つの小さな村落である。

土方作業に必要なつるはしや鍬を鍛造する鍛冶屋があり、

壊れた器具を溶接で修理する溶接工も就労した。

土砂や人夫を搬送するトラックは10台程度あり、

大型トラックの運転手も20人程度雇用した。

事務所は事務係や作業管理係などがあり、二階建ての広大な事務所は人であふれかえった。

事務所員に昼食を出すため、とてつもなく大きな釜が2つあり、

広い台所も備えていた。

そして、その横には狭いながらも宿泊室が備えられていた。

山田一家は、幸運にも、その宿泊室に入居することが許されることとなる。

金一のその後の仕事は、日中は土方作業、夜間は定期的な夜警としての事務所内外の見回りとなる。

その夜警業務が収入になるわけでなく、夜警の謝礼として部屋代を相殺するというものである。

部屋は6畳と3畳2間で、台所付きでは無く

事務所の大きな窯でたいた残り飯を夕食とした。

風呂は、トラックの運転手(職員)が

汗をかいたときに、軽く入浴できる

入浴室を3室くらい備えていたので残り湯で入浴できた。

夏の暑い時期はたらいに水をはって

事務所の片隅で行水もできた。

一方、明子は事務所員へのお茶くみと飯炊きが仕事となり、

土方作業から解放された。

明子の明るい性格からそのような仕事がまわってきたのだが

職員の扱いではないので、手当は少なかった。

しかし、土方作業よりは楽で

少ないながらも安定した収入が得られた。

事務所員の昼食は、弁当箱に

玉子焼きやおしんこ、梅干しなどをつめた

ものを持参し、ご飯は明子が大きな窯でたいた

飯を弁当箱に適当に詰めて食するわけである。

従って、事務所員の昼食は、極めて

低価格な物であった。

中には、梅干しの瓶詰めを持参し

毎日梅干しとご飯だけという強者もいた。

これは後年の高度成長期の「社員食堂」にあたる。

剛は遊び場には困らなかった。

溶接工や鍛冶屋の見物をしたり、

広い敷地内を走りまわって遊べたからである。

(注)冒頭の写真は現代のもので、当時とは全く異なる

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?