先祖が生きた地.岡山県津山市(歴史編 江戸時代の路 高瀬舟と出雲街道-)40 #089

みなさん,こんにちは。

猫の毛も、夏毛になる時期になりました。

先日、猫の背中の毛を逆に撫でていたら…偶然、花模様ができました。

毛を広げて、しっかり花を作ってみました。

毎日、仕事から帰ったら、まず猫に会いたいと思うのですが、いつも遊びに行っていて不在です。

さて、本題です。

江戸時代の津山の歴史。今回は、水路(高瀬舟)と、陸路(出雲街道)について調べていこうと思います。

1.水路の高瀬舟

高瀬舟とは河川で使われた木造船です。

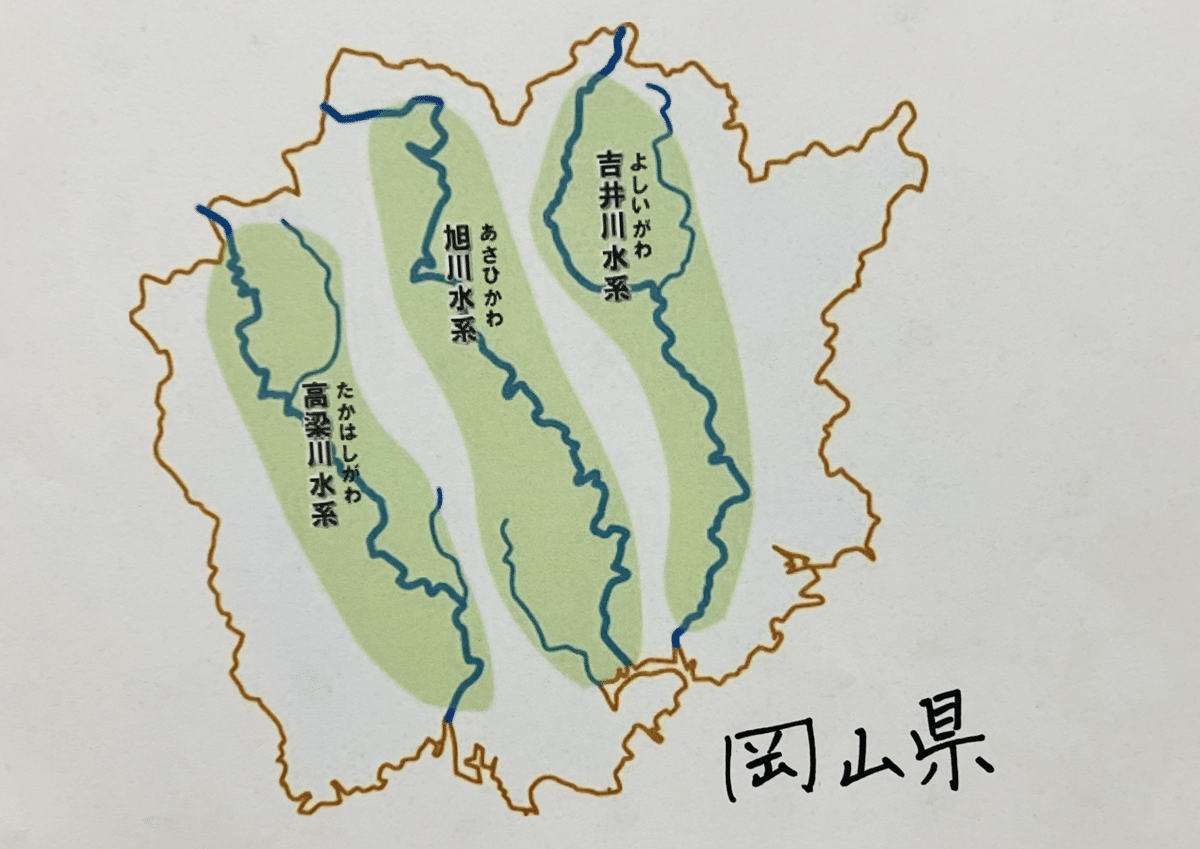

室町時代から、岡山県下の三大河川(吉井川、旭川、高梁川)は「高瀬舟」という川舟の往来が通っていました。

高瀬舟は、津山の人々の生活を瀬戸内海に結びつける重要な役割を果たし、明治時代、鉄道やバス、トラックなどが発達するまで親しまれていました。

津山には、当時の船着場や常夜灯などが残されているのでご紹介します。

津山の遺跡1(船頭町の船着場)

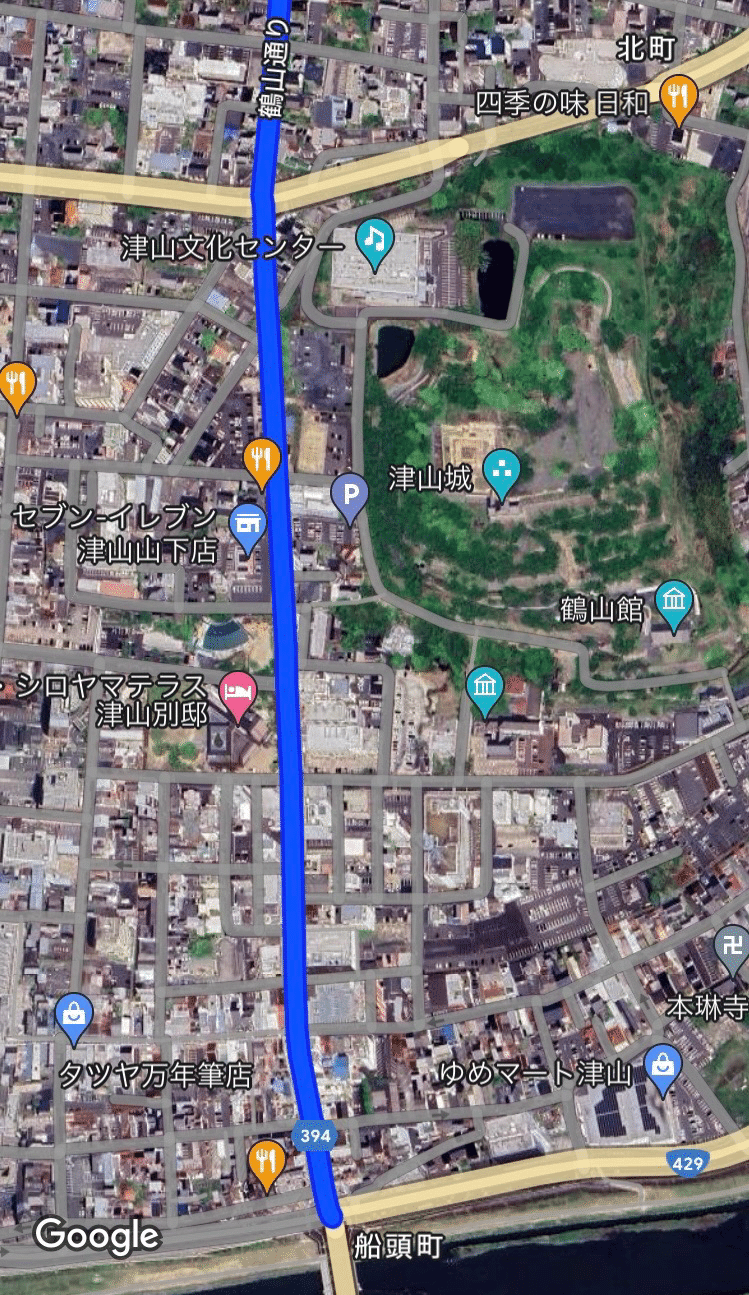

江戸時代、津山城が築かれ、高瀬舟は藩の特権的交通機関として発達しました。

藩の年貢を大阪の蔵屋敷に運ぶ必要から、川沿いに船頭町が作られ、船着場として整えられました。

↓船頭町と津山城との位置関係です。

船頭町をアップにしてみました。赤の点線が船頭町です。

先日、船頭町に行って来ました。

↓アップの写真

高瀬舟は、大阪に送り出す年貢米をはじめ、農産物、林産物、その加工品を、南へ運び、帰りには、海産物や陶器など生活必需品を運んできました。

津山の遺跡2(押渕の曳き綱跡)

高瀬舟は、岡山方面に往復する旅人も多く利用しました。

吉井川沿いの、津山市押渕にある川中山王さんの岩肌には、長年にわたる上り舟の曳き綱の跡がはっきり残っているそうです。

↓津山城と川中山王さんの位置関係です。北から流れている川は吉井川です。

まずは、川中山王さんの様子からご紹介します。県道26号線沿いに立つ看板。

看板の裏に続く階段があります。右を見ると、すぐ下は吉井川。

到着!

境内から川の方を見てみると…

吉井川が見えました。

川の方へ降りて、曳き綱跡を探したのですが…見当たりませんでした。

資料には「岩肌にくっきり残っている」と書かれていたのだけど、見つけられずごめんなさい。

津山の遺跡3(楢の常夜灯)

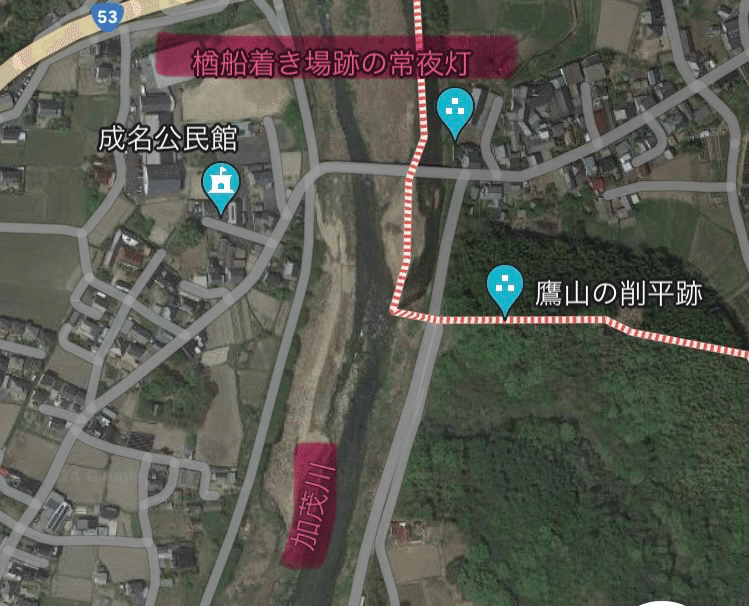

津山市楢には、舟路の安全を守るとともに、船着場の目標として建てられた石灯篭が今も残っています。これは、往時を証明する遺産です。

↓津山城と楢の位置関係です。

楢付近をアップにしてみました。流れているのは加茂川です。

楢にも行って来ました。

鶴山通りの高瀬舟とごんご(かっぱ)

津山城の西側を走る鶴山通りには、たくさんの高瀬舟とごんご(かっぱ)の石像があります。

この時、助手席に乗っていた母に、車窓から撮ってもらいました。他にもたくさんいますが、今回はひとつご紹介。

高瀬舟羊羹

高瀬舟羊羹も販売されています。お土産物屋さんはもちろん、スーパーでも。

(古見屋羊羹)…明和元年(1764年)創業

8個入りを購入しました。

岡山県北で製造されています。

お茶を入れていただきました。

舟の形の羊羹です。

高瀬舟羊羹、私も子どもの頃から知っていて、何度か食べたことがあります。

高速道路SAでも、宣伝されていました。

次は陸路についてです。

2.陸路の出雲街道

江戸時代になり、荒れていた道が整えられました。津山城ができると、津山は領国中心となり、ここから四方に通じていきました。

東に向かう播磨道、西に向かう出雲道、これらは津山城下で結合して、いわゆる「出雲街道」の一部をなしていました。

出雲街道は、江戸と大名領国を結ぶ重要道路として、幕府が統制、整備した官道でした。

(その他、津山往来、因幡往来、伯耆往来(鳥取県)がここから通じていました。

宿場

これらの主要道には宿場が置かれ、幕府の役人や参勤交代の大名が通行していたので、宿泊のための本陣、脇本陣、旅籠が設けられ、一定の人足と伝馬が、常備されていました。

津山城下では、人足25人、馬25頭だったそうです。

参勤交代などの時は、常備の人馬では不足なので、近くの村から人馬を徴発する助郷の制が設けられました。

助郷は農民にとって重い負担でした。

出雲街道YouTubeをどうぞ

私の著者『出雲街道 土居宿物語』の朗読をしています。良かったらご覧になってください(約1年前に作成しました)。

3.クラフト津山城

今回はここまで制作しました。

読んでくださりありがとうございます。

次回は、江戸時代最終回。

明治時代になる2年前、津山で起きた百姓一揆についてです。

次回もよろしくお願いします。

【参考文献】

『津山市史 第四巻 近世Ⅱ 松平藩時代』 平成7年3月 津山市

『津山市史 第五巻 近世Ⅲ 幕末維新』昭和49年3月

『わたしたちの津山の歴史』平成10年1月 津山市教育委員会

『郷土 津山』津山市教育委員会 平成25年3月

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?