先祖が生きた地.岡山県津山市(歴史編 古代〜)3 #042

先祖、吉田多喜雄を探して、岡山県津山市内を調べ始めて1年、noteでの記事(踏査記録)は3回目です。

読者のみなさんに、岡山県津山市に関心を持っていただけたら良いなと思い、前回は(現代編)をお届けしました。そして、今回は(歴史編1)です。

色々文献を見ていたら、1500万年前までさかのぼってしまいました。

今回は、1500万年前〜古墳時代(5世紀頃)の津山の歴史を紹介しようと思います。

1.津山は海だった

1962(昭和37)年の津山でのこと。2人の中学生が、岡山県東部を流れる吉井川の川底でヒゲクジラの化石を発見しました。この発見の調査研究の結果、1500万年前の津山は、海だったことがわかりました。

海だった部分は「津山海」と呼ばれています。

まだ人間のいない津山海やその周りの陸地は、今の熱帯地域のように1年中暖かく、海岸にはマングローブなどの林がありました。

2.旧石器、縄文、弥生時代の津山

津山にいつ人が現れたのか、長い間なぞでした。1971(昭和46)年、河辺の天神原遺跡で、1つ(けものの皮をはぐ)石器が発見されたことで、津山には2〜3万年前から人が住んでいて、ナウマンゾウやオオツノジカなどを追って移動しながら生活してたことがわかりました。

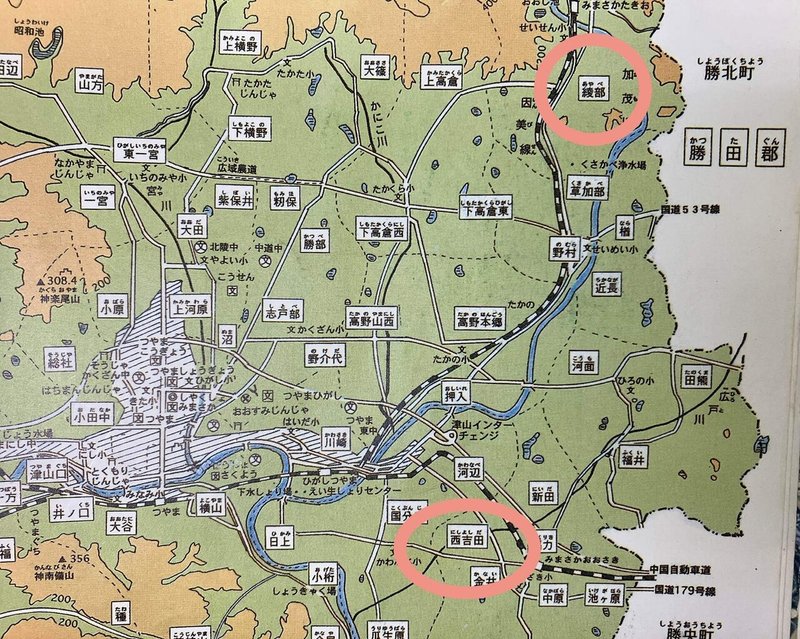

押入、河辺は津山インターチェンジ付近

縄文時代から弥生時代の遺跡も残っています。

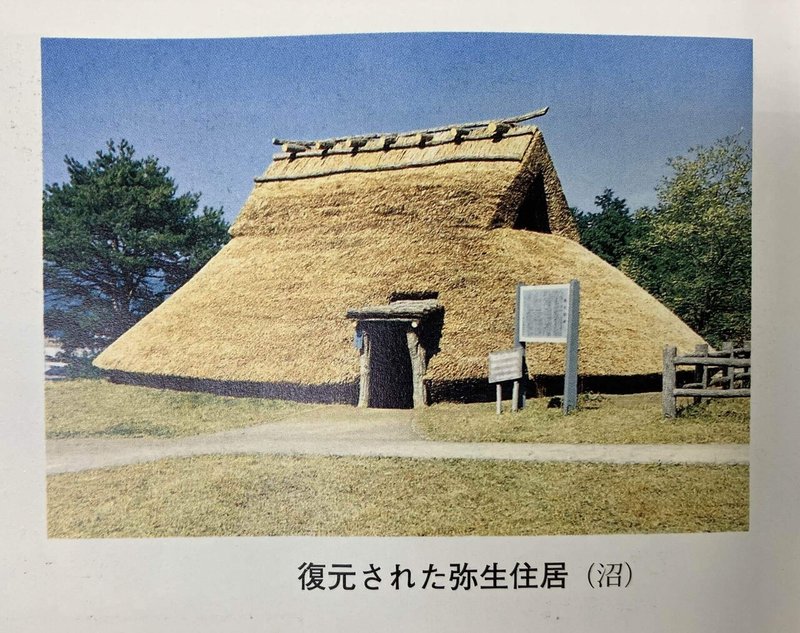

住居が復元されました。

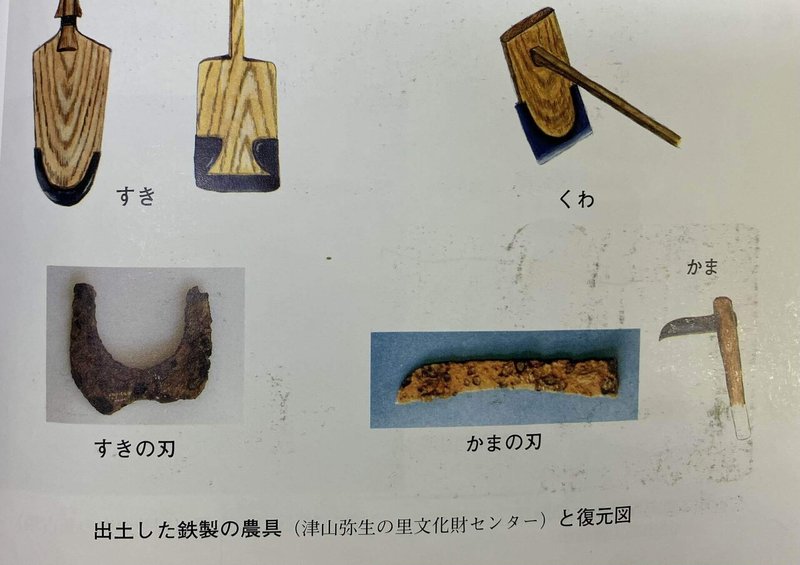

津山の遺跡から出た土器には、岡山県南部や兵庫県で発見された土器と同じ特徴が見られることから、川をさかのぼったり中国山地を越えて人がやってきていたことがわかります。弥生時代、津山周辺の人口が増え、水田で米作りが始まりました。

3.古墳時代と鉄の生産

津山に古墳が作られるようになったのは5世紀頃。津山には椿高下(つばきこうげ)の十六夜山(いざよいやま)古墳、二宮の美和山古墳群、その他、多くの古墳が遺っています。

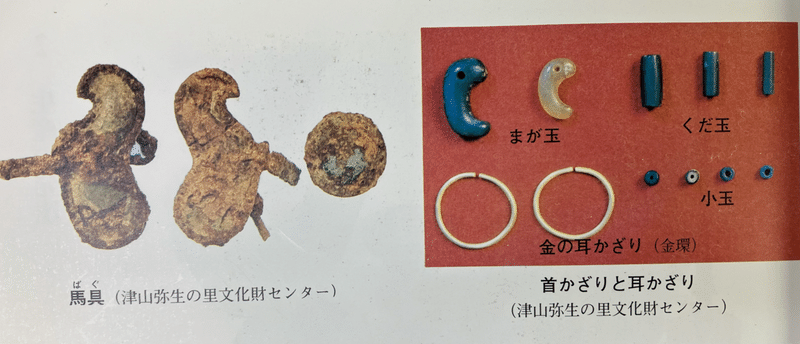

5世紀頃、朝鮮半島から大勢の人が日本に移り住んで、農具、土器、武具、養蚕、織物などを伝えました。それらが津山からも出土しています。

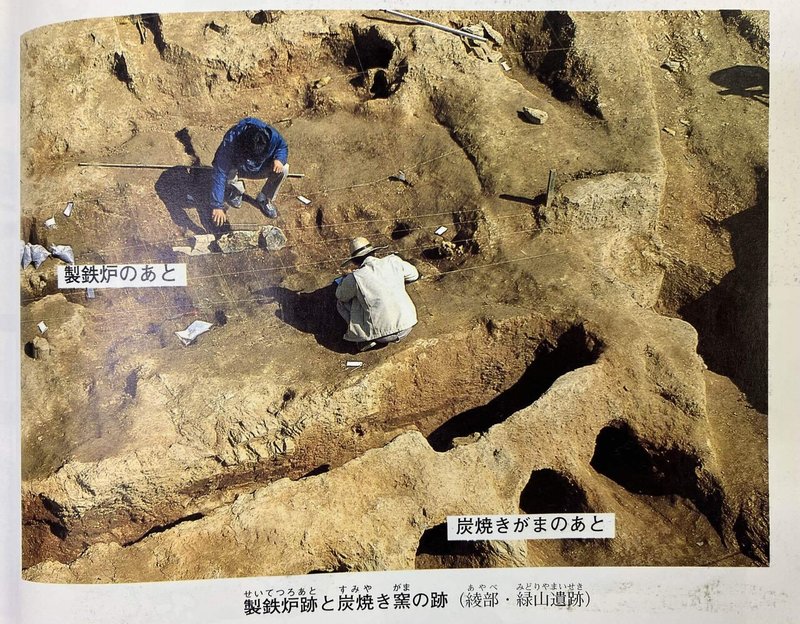

鉄を作る集団もできました。山から砂鉄を集め、その砂鉄から鉄を作りました。古墳からも(金づち、たがねなど)が出ています。

6世紀終わり頃〜7世紀初め頃、綾部

4.先祖が生きた「地と時」

ひとりの先祖、多喜雄さんが生きた「人生」に焦点を当てると、「津山の地と時の一場面」を切り取ることができます。

しかし、文献を漁っている時、ふと「歴史は、時を紡いで紡いで…できているものだから、地も時もずっと繋がってる」と思い、現存する津山の歴史を知りたくなりました。

「津山の長い長い時間の一場面に、多喜雄さんの人生があった」感じると、より感慨深い気持ちになります。

5.今後の予定

今後の予定ですが、

副読本『わたしたちの津山の歴史』を参考に

(歴史編2)奈良.平安.鎌倉時代

(歴史編3)南北朝.室町.戦国戦国

の津山の歴史を大まかに。そして、

津山市史やその他文献も参考に

(歴史編4)江戸時代

(歴史編5)明治時代

(歴史編6)大正時代

の津山の歴史を少し丁寧に紹介したいと考えています。

みなさんの住んでいる地域の歴史と重なる部分、違う部分を感じながら読んでいただくのも楽しいかなと思います。

参考文献…副読本『わたしたちの津山の歴史』

次回もよろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?