【質問あります】先祖の命日に寄せて(特別編)6 #045

先祖、吉田多喜雄は明治11年鹿児島県生まれ。明治41年頃、電気関係の仕事をするため、逓信省から岡山県津山に来たと推測しています。大正元年、私の曾祖叔母の秀と結婚し、津山の椿高下(つばきこうげ)に暮らしていたと、親戚から聞きました。

1.この日に何かしたい

多喜雄さんは、1943(昭和18)年3月11日、65歳で亡くなりました。2023(令和5)年3月11日、私はこの日に何かできないかな…と思っていて、多喜雄さんと秀さんが暮らした椿高下を見下ろせる『津山城跡』の記事を作成することにしました。調べていると、興味深いシンクロもありました。

※津山城の歴史、椿高下については、後の記事で詳しくお伝えしたいので、今回は割愛させてください。

※記事を作成していてわからないことがあり、目次7で質問しています。教えていただけたら嬉しいです。

2.津山城跡は“全国桜名所百選”

津山城跡は、“全国桜名所百選”に選ばれおり、毎年さくらまつりが開催されています。

🌸津山さくらまつり情報(津山市公式サイト)

🌸津山城ライブカメラ(津山市公式サイト)

3.津山城跡巡り(準備運動)

桜の季節になると、津山は観光客の方が多く、駐車も難しくなるので、少し早いけど3/5(日)に行ってきました。桜はまだ硬いつぼみでした。

通常は8:40開園。お城の下の観光センターに車を置いて9時出発。今日のお客は私が1番かな?

綺麗な空。足どり軽く進みます。こんな時間、大好きです♫

4.津山城跡と桜

津山城跡が桜の木でいっぱいになったのは、明治時代。桜植樹の中心的な役割を担ったのは、明治11年生まれの福井純一と言いました。

なんと多喜雄さんと同い年!(シンクロ①)

福井純一

福井純一は明治11年、津山市に生まれ、津山成器小学校から同志社中に進みますが、父が病に倒れ中退、帰郷。津山町会議員から、昭和7年第三代め津山市議会議長に就任します。

↑在りし日の津山城

津山城は、江戸時代の終焉と共に役目を終え、1873(明治6)年の廃城令により石垣を残して全ての建物が解体されました。城跡は、桑畑になり雑草が生い茂る荒地になったそうです。

その後、津山城跡は県有地となり、1899(明治32)年、公園にするという条件で津山町に払い下げられます。

翌年から、津山町議会に公園委員が組織され、1902(明治35)年、ボタンザクラとソメイヨシノが試験的に植えられました。

1905(明治38)年、福井純一は津山町議会に初当選し、桜植樹の中心的人物になりました。純一は「城跡を桜で埋めるなんて阿呆の沙汰じゃ」と揶揄されながらも私財を投じ寄付集めに奔走したそうです。

日露戦争の帰還兵が、桜の苗を寄付したことが景気となり、1907(明治40)年頃には公園としての様相が整いました。この頃から津山城跡が桜で覆われるようになりました。

明治40年頃と言えば、多喜雄さんが津山へ来た頃と重なります。(シンクロ②)

『古い津山の写真展』より

多喜雄さんが逓信省の職員として津山へ来たなら、津山町議会議員の福井純一さんにも会ったのではないかなと思っています。

「電話開通式」の写真にも多喜雄さんが写っているのでは?と思って探したのですが、今のところ見つけていません。

5.津山城跡巡り(本番)

3/5(日)津山城跡の様子です。

突き当たりが入り口。入園料は大人310円です。小人は無料。

階段を整備されているおじさん方がおられました。「おはようございます!」

誰もいない津山城跡を歩く。贅沢な時間!

↑後で説明しますね。

※津山城は鶴山(かくざん)城とも呼ばれます。鶴山は津山地域一帯を指す古い地名であったと言われていますが確証は無いそうです。

津山城を、私たちは普段「鶴山城」と言うことが多い気がします。

天守に上がる前にある「愛の奇石」。

答えは、

触れると恋が成就するらしいですよ。

6.天守から椿高下をのぞむ

先祖が暮らしていた椿高下は◯の辺り。

天守から椿高下をのぞむ!!

この日、私はひとりで来ており、周りに誰もいないので…↓↓ここにスマホを置き、タイマー押し、走り、撮影×5回…。

津山城と椿高下はとても近いので、椿高下から津山城の桜を見上げることもできたと思います。「多喜雄さんたちはこの桜をきっと見た!」

まだつぼみの桜を見て、私は思いました。

7.シンボル的な存在「備中櫓」

本丸から南に張り出した石垣上に建てられた「備中櫓(びっちゅうやぐら)」。2004(平成16)年、築城400年の記念事業として復元されました。

備中櫓は、城下からの景観も含め、天守に次ぐシンボル性の高い建造物でした。藩主、あるいはその家族という限られた人たちの空間であった事が推測されています。

中に入ることもできます。「お邪魔します」。

静かに散策する時間…最高でした。

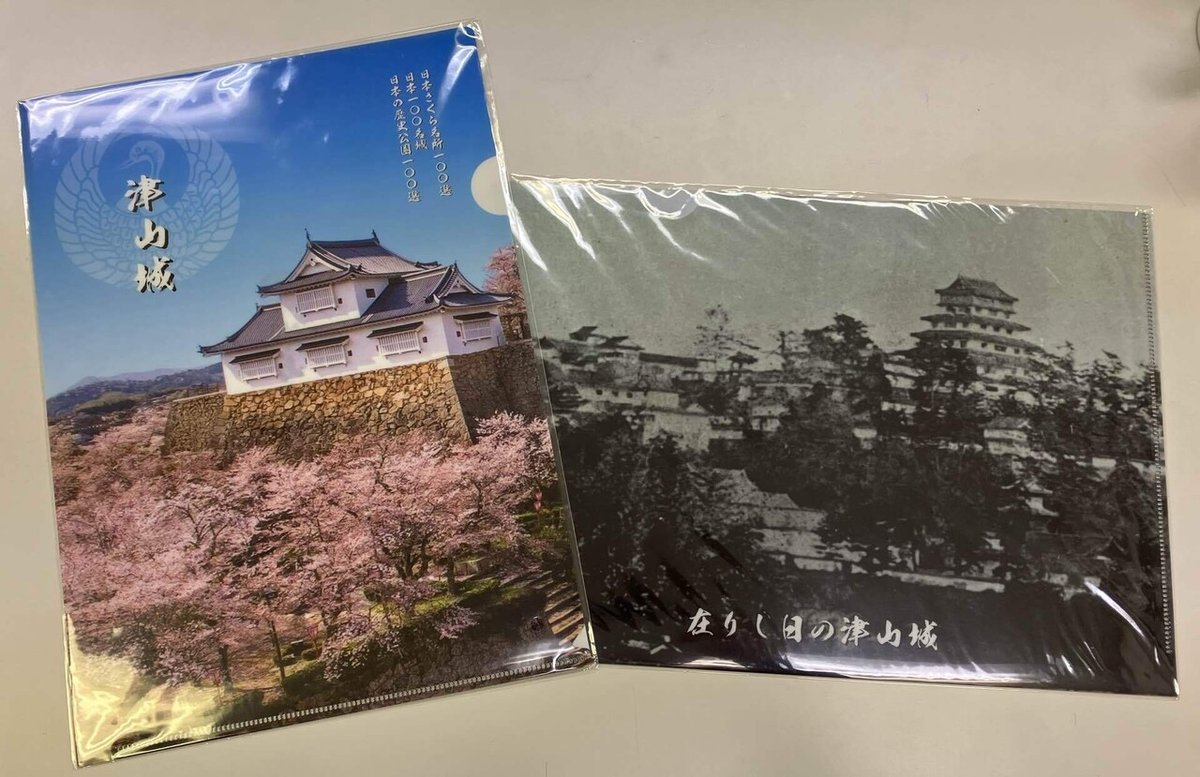

備中櫓の中にお土産屋さんがあって、素敵なものを見つけてしまいました。

カッコいい津山城トートバッグ♫と、大好きクリアファイル♫

店員さん…「朝早くから。遠くから来んちゃったん?」

私…「あ、えっと、近くです…。お祭りの前に来たくて」

店員さん…「今年は多そうじゃねぇ」

1時間半くらい、津山城を堪能した後、近くの津山市立図書館へ。

8.多喜雄さんの命日によせて

多喜雄さんは昭和18年3月11日、65歳の生涯を終えました。「朝、起きたら、冷たくなっていた」と親戚は話してくれました。

多喜雄さんが津山で生きた数年間はどんな時間だったのだろう。その間に、私の曾祖叔母の秀さんと結婚したから、私は多喜雄さんの存在感を知れて、彼の人生を調べることができています。感謝!

まだまだこれからですが、津山の歴史を学習し、その過程を楽しみながら、明治時代に津山で生きた多喜雄さんを見つけたいと思っています。

9.教えて頂けたら嬉しいです

この記事を書いていて、わからないままことがあります。ご存知の方、教えてください。

目次4.「津山城跡と桜」の中に『日露戦争の帰還兵が、桜の苗を寄付したことが景気となり…』と書きました。この文の参考にさせていただいたのは「Wikipedia」「津山瓦版」なのですが、

①日露戦争の帰還兵が苗を寄付するということは、他の地域でもあったことなのでしょうか?

②帰還兵がこのような寄付をしたのはなぜなのでしょうか?

10.おまけ

このバッグすごく素敵♫

ご当地ものって魅力的ですよね。お気に入りを探すのも楽しみのひとつ。良い物多過ぎていつも迷う…。このトートには、多喜雄さん関連の資料を入れることにしました。

クリアファイルは昔から大好きで、津山城ファイル3種類に増えました♫

園内整備されているおじさんが、パシャパシャ写真撮っている私に「ご苦労さん」と言ってくださいました。「あ、いえいえ、お疲れ様です!」と返しましたが、おじさん方こそ、ありがとうございます。

津山城跡の桜の木は、明治から人の想いを乗せて、大切に受け継がれ、今私たちに春を告げているんだな…。

読んでいただきありがとうございます。

次回は、室町時代の津山美作の人々のくらしについてお伝えしたいと思っています。

よろしくお願いします。

【参考文献など】

『津山城』山陽新聞社

『古い津山の写真展』津山郷土博物館

『津山瓦版』い〜津山どっと.こむ

『Wikipedia』

津山城跡パンフレット、チラシなど

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?