「美作の民話放送〜収録秘話②〜」みまさかぞく#027

前回の記事(7月27日更新)「美作の民話放送〜収録秘話①〜」みまさかぞく#020 からずいぶん時間が経ってしまってごめんなさい。

簡単に前回を振り返らせてください。

2013年、美作国建国1300年祭の記念誌として『美作の民話集 古からのおくりもの』を出版した後、その内容をケーブルテレビで放送する企画が持ち上がりました。多くの方の協力を頂きながら、約4ヶ月間の朗読収録を終えました。

収録期間は、2014年 4月〜7月。

放送は、2014年 4月〜2015年 8月まで(毎週水曜日×1日約10回を2ターン)。それ以降は、春夏冬休みの期間に放送されています。

今回は、1.放送全体の流れと、2.着物コレクションを少し、3.地元の歴史絵本を制作している私の想いと迷いについてお話したいと思います。民話集に関しては最終回です。

1.放送全体の流れ

オープニング→ケーブルテレビのアナウンサーの説明→子どもたちの声で題名→(場所やイラストが登場しながら)朗読→エンディング。この流れで約5〜7分。

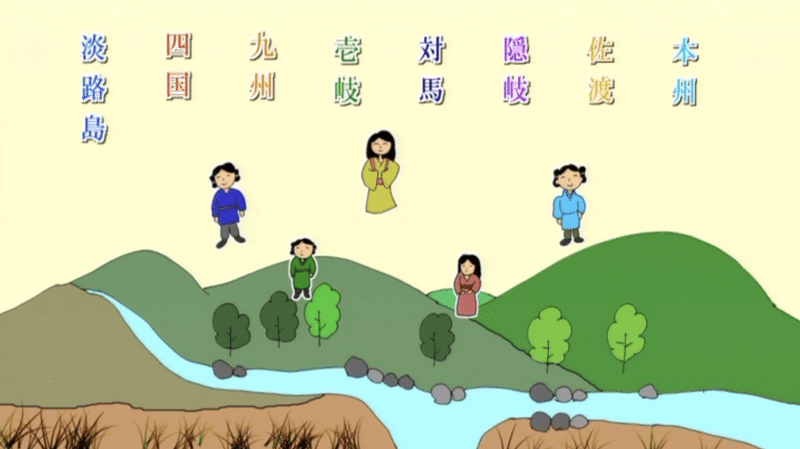

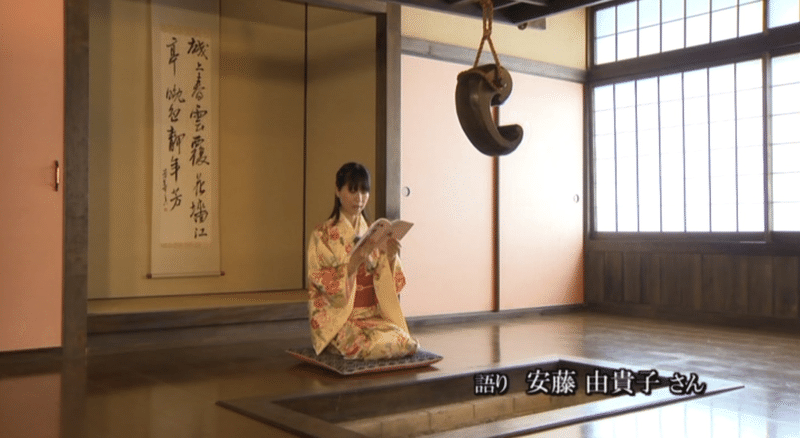

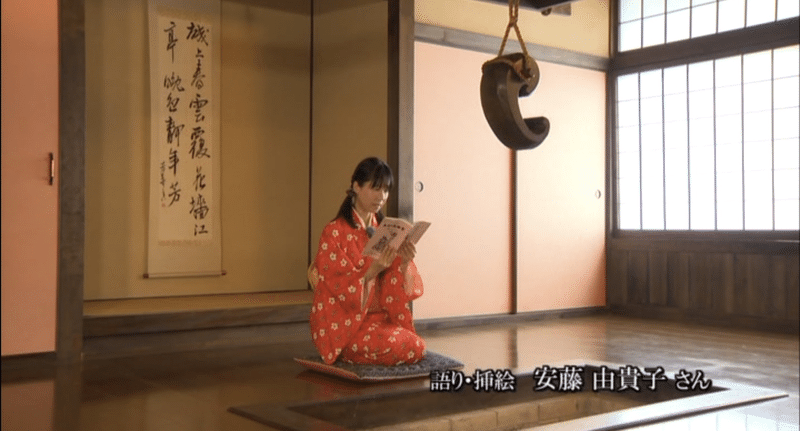

実際の映像をスクリーンショットしたものがこちらです。

☆.。.:*・゜☆.。.:*・゜☆.。.:*・゜☆.。.:*

イラストでも説明したり

2.着物コレクション

囲炉裏の前で収録すると聞いて、私は着物を思いつき、着付けを習い、ひとりで着られるよう練習しました。

本当に感謝感謝の収録、そして放送でした。

3.私の想いと迷い

①歴史の継承について

先日、関西在住の方から「2013年に観光センターで民話集を購入し、現在読み聞かせ活動をしているのだが、内容のルビが間違っているのではないか」というご指摘の電話をいただきました。「美作の方言を重視したものなので一般的な読みとは違うこともある」と説明しましたが、「10年近く経っても読まれているなんてありがたい話」と、制作に携わった市役所の方と話をしました。

有形無形の歴史がある中で、人の生き方や民話は“語り継がれていくもの”。本来は、無形のものなのかもしれません。でも私は、有形のものとして残しておきたいと思っています。なぜなら、生き方に迷った時、私の思考の先にあるものは、先人の言葉や生き方だから。

民話では、狐や河童に助けられたり、神様の声が聞こえたりします。そんなこと現実的じゃないと言われるかもしれないけど、「このタイミング最高にありがたい!」と感謝することや、「神さまーお願いします!」と手を合わせること、私はたくさんあります。

民話を含めた、この地で生きた人間の歴史を継承すること、それは時に、誰かの“生きる羅針盤”になるかもしれない。

②自然と人間について

私たちは歴史と同様に、自然とも共存しています。四季折々の自然からは、生命力、儚さ、忍耐…などが溢れ、それを感じた私たちは癒され、元気をもらえます。一方で、自然は非常に厳しく、脅威になることもあります。

私は、豊かな自然に触れつつ、“自然と共存する難しさ”も強く感じています。最近、よく目にする山に建設された太陽光発電。これに反対するつもりはありません。メリットもわかっています。

しかし、現実として山を削った弊害はあると思っています。獣害とか災害とか。

「先人が何を大切にして生きて来たか」は、未来にそのまま受け継がれると思うから、私は今をどう生きていけば良いのかな…

迷いながら、今日も私は生きています。

読んでいただきありがとうございます。

次回は、「亡くなった祖母の遺品から見つけた父の絵日記」をお送りします。昭和30年代にタイムスリップできるような内容になっていますので、気軽に読んでいただけたら嬉しいです。

また次回お会いしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?