風間サチコ展「ディスリンピア2680」

原爆の図 丸木美術館で風間サチコ展「ディスリンピア2680」が開催されています。会場に展示されている縦2.4m×横6.4mという作品の大きさには戦中の「写真壁画」(注1)を連想させるものがあり、思わず「木版壁画」と呼びたくなるようなスケール感がありますが、風間の作品の巨大化は2005年に発表された「風雲13号地」から見られる傾向であって、発表を重ねるごとに大きさを増していく巨大な画面は、観者の全体を把握しようとする欲動を嘲笑うかのように増殖していくイメージのようです。

具体的に作品を見ていくと『ディスリンピック2680』で描かれているスタジアムの劇的で壮観な姿はピラネージの『コロッセウム』[図1]に通じるものがありますが、構図はドメニコ・ディ・ミケリーノの『ダンテと『神曲』』を参考にしていると思われます[図2]。

[図1] ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ『コロッセウム』1756年

[図2] ドメニコ・ディ・ミケリーノ『ダンテと『神曲』』1465年

ミケリーノが画面の中央奥に煉獄山、左に地獄、右にフィレンツェの街を配して描いたように、風間も画面中央に煉獄山(「ディスリンポス山」)、左に現在建設中の新国立競技場、そして右に石灰岩の採石場を配しているので類似点を指摘することは比較的簡単だと思います。しかし、ここで注目したいのは相違点の方です。ミケリーノの作品ではフィレンツェの街の外側の風景の中に煉獄界が描かれていますが、風間の作品では水晶宮を模したドーム型の天井が画面上方に描かれるため風景が「室内化」しています。従って煉獄界は外部でなく内部にあることになります。

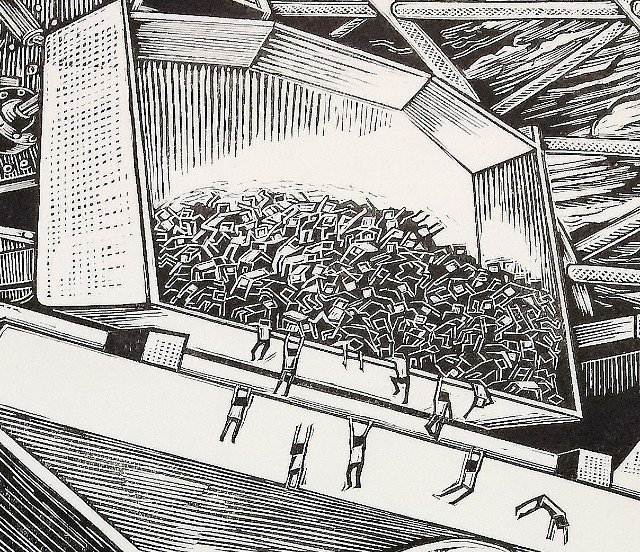

室内化した風景というとベンヤミンの「パッサージュ論」を思い出しますが、ここではコリントン式の列柱と高速道路の高架橋を配することで画面上により劇的な効果が与えられています。つまり遠近法という構造を与えることで、室内化した風景(スタジアム)がより劇的な空間として演出されているのですが、この遠近法的劇空間の異常なところは、よく見るとものの大きさが無化されていることです。たとえば前景に描かれた群衆(「乙チーム」)より、中景の煉獄山に描かれた人物たちの方が大きく描かれていますが[図3]、これは風間の得意なフォトモンタージュ的手法によるものでしょう。

[図3] 風間サチコ『ディスリンピック2680』(部分)

遠近法という強固な構造の中にフォトモンタージュという嘘が混じっているのですが、スタジアムとフォロ(公共広場)といった以外な組合せにはブルームの『永遠の都』[図4]を彷彿させる要素があります。前景に描かれた破風した彫像や戯画化されたムッソリーニの姿に垣間見える政治性なども似ていますが、20世紀の初頭に描かれた作品と風間の作品の間に共通性があるのは偶然ではないと思います。何故なら、風間の作品から読み取れる優生学思想、ファシズム、フィジカル・カルチャー(身体文化)といったテーマは20世紀初頭の美術的言説の主題と重なるものだからです。

[図4] ブルーム『永遠の都』1934ー37年

19世紀末から20世紀初頭に優生学やファシズムといった主題が問題になる背景には、スペクタル化する都市と街路を舞台にする群衆の存在があるのですが、こうした主題を積極的に作品化した未来派やフェルナン・レジェといった作家たちの作品は残念ながら作品として高い評価を得ていないので顧みられることはあまりありません。しかし、そこで提出された問題が解決されているわけでもありません。何故なら、そこで提出された問題が今日においても有効であることを証明しているのが風間の作品だからです。

たとえば『ディスリンピック2680』では優生学がテーマの一つとなっていますが、優生学というのは簡単にいうとダーウィンの『種の起源』がもたらした不安から始まっています。ダーウィンは『種の起源』で進化論を語りましたが、本来その対象に人間はふくまれていませんでした。しかし、進化論が前提とした環境という偶然性に適合しなければならないという不安と、近代化によって劣悪化した生活環境の変化に対する人々の不安が結びついて、進化論を人間社会に応用した「社会ダーウィニズム」という考え方が生まれます。そしてダーウィンの従兄弟であったフランシスコ・ゴールトンという人が「優生学」を提唱し始めることになるのですが、この時に重要なのはそれが「退化」という概念に対抗する手段であったことです。

環境の変化によって現代人は「退化」していると当時の人たちは考え、その対抗手段として古代ギリシャを理想とする身体の美学化。つまりフィジカル・カルチャーという身体文化が生まれて身体の再生が目指されるのです。しかし、そこで目指されたのは身体の再生だけでありませんでした。「退廃」した社会を再生する手段として、人種を再生するという危険な考え方もあったわけです。そしてそれがファシズムや全体主義の土壌となっていくのですが、風間の作品を見ていて面白いのは、優生学をテーマとしているのに理想とされる身体が描かれていないということです。フィジカル・カルチャーやナチズムが理想としたのはギリシャ彫刻ですが、風間が描くのは理祖的な身体を失った破風した彫像で、しかもそれは子供を産めない女性を意味する「石女(うまずめ)」として描かれています。これは理想的な身体を再生、産出することを目指す優生学の批判、否定だと思われますが、こうした政治の美学化に対する風間なりの異議は他の箇所からも読み取れます。

たとえばトラック・フィールドを行進する群衆はレニ・リーフェンシュタールの『意志の勝利』[図5]を連想させますが、そこに描かれている群衆は未来派が描いた街路を占拠する群衆(たとえばルイジ・ルッソロの『反乱』[図6])とは違い。緻密に計算された演出を遂行する群衆です[図7]。その行進は全体に奉仕する無限の連鎖として続くのでしょうが、そこに描かれた幾何学的な形態に還元された身体の貧弱さは、やはり理想的な身体とは無縁なものであり、そこには戦死でもしなければ神聖視されることのない身体の悲しさが描かれているのだと思います[図8」。

[図5]レニ・リーフェンシュタール『意志の勝利』1935年

[図6]ルイジ・ルッソロ『反乱』1911-12年

[図7] 風間サチコ『ディスリンピック2680』(部分)

[図8」風間サチコ『ディスリンピック2680』(部分)

※註1「写真壁画」については川畑直道「写真壁画の時代」(五十嵐利治編『「帝国」』と美術』国書刊行会、2010年)を参照。