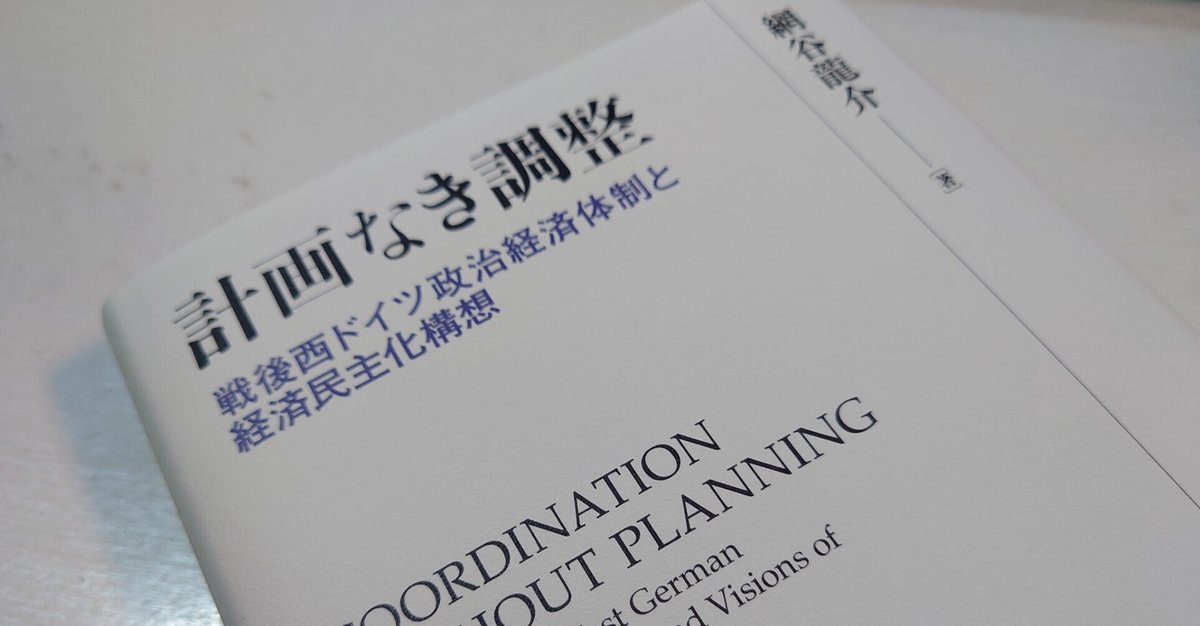

網谷龍介『計画なき調整 ー戦後西ドイツ政治経済体制と経済民主化構想』(東京大学出版会、2021年)

私の同世代のヨーロッパ政治史研究のエース、網谷龍介さんが、とてつもない学術書を刊行しました。チャールズ・メイアーや、篠原一先生を彷彿させるような歴史研究と政治理論研究の融合。そして通説への果敢な挑戦。網谷さんの30年間の誠実にして堅実かつ勤勉な研究の果実であり、あまりにも重厚で、深みのある分析です。

序章を読み始めてふと感じたようなノスタルジーのようなものは、私が大学院生のときに読んでいた、東京大学出版会が刊行する政治学の学術書の質の高さを思い出したのかも知れません。北岡伸一先生や高橋進先生のような、われわれの師匠の筋の先生方が、その研究成果を学術書として東京大学出版会から刊行するのが、一つの伝統のようなものでした。酒井哲哉先生や、樋渡展洋先生のような方々が、ちょうど私の大学院時代に専門書を出されて、その視点の斬新さに刺激を受けておりました。

東京大学法学部が創る筋肉質であり、また鋭い洞察力を提示する研究スタイルです。それは、何か流行の海外の理論を一つ付け焼き刃でつけたような表層的なものとも、国際水準の研究動向を無視した内向きで独善的なものとも異なる、それらを統合して、一歩引いて全体を俯瞰するような、独特な重厚かつ挑発的なスタイルであったように思います。

その後、東京大学法学部における政治学の研究手法もまた採用人事も、史料実証主義や、北米流ポリサイ理論、公共政策大学院的な政策志向の研究など、社会の要請に応えて多元化していき、それ以前にあった凝集性のようなものが薄れ、「シューレ」のような系譜も失われていきました。それは必要なプロセスであったのだろうと思います。またそれと同時に、日本政治学会も、方法論的にどこを目指して良いのか、国際的要請と国内的要請のはざまで揺れ動いていたように感じます。

ですので、何か、院生のときに感じていた、東大法学部流の政治学の質的な空気感が、網谷さんの文体と視角から濃厚に感じられ、それが独特なノスタルジーのように感じた理由かも知れません。とはいえ、最先端の政治理論まで吸収して、むしろそれ以後の30年間の政治学の進化を、「早送り」で観るような、網谷さんならではの勤勉さと、思考の鋭さがにじみ出ております。

この30年で、日本の政治学も大きく変化を続けて、多くの政治学者の方は迷い続けてきたのだろうと思います。結局は、そのような変化に鋭敏に適応するか、あるいはそれらを無視して旧来の研究手法に拘泥するか。網谷さんはおそらくそのどちらでもなく、その二つの統合の可能性を摸索し続けて、それを見事に実現できたのだろうと思います。そのようなことができる政治学者は、網谷さん以外にはあまりいないのかも。

そういった意味で、現在、この水準で、このようなスケールが大きく、バランスの良いヨーロッパ政治の専門書を書くことができる研究者は、なかなか思いつきません。その意味で、網谷さんの日本におけるヨーロッパ政治研究への貢献は巨大なものと思います。

網谷さんとは、EUからのファンドで動かしていた、日本におけるEU研究の拠点としての、EUスタディーズ・インスティチュート(EUSI)の執行委員会で、それぞれ慶應と津田塾を代表して、ご一緒に研究会やシンポジウムを運営した「戦友」だと思っておりますう。ずいぶんと助けて頂き、おかげさまで質の高い多くのイベントが開催できました。またその後もしばしば、慶應の三田でヨーロッパ政治史の科目を非常勤でご担当を頂き、履修した学生はとても幸運だと思っております。

体力が低下して、大学での業務も増え、さらにはコロナ禍で多くの制約が伴うなかで、これだけの質の高い専門書を完成させる網谷さんには、尊敬しかありません。何か、今後の日本の政治学が維持するべき一つの「軸」のようなものをつくって頂いた気がします。

(2021年2月25日記)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?